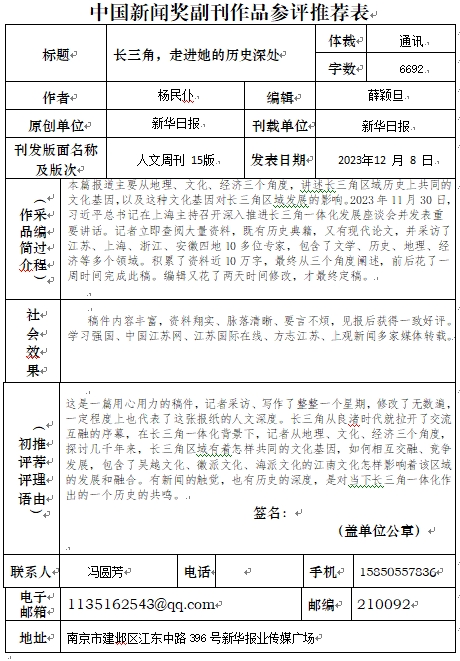

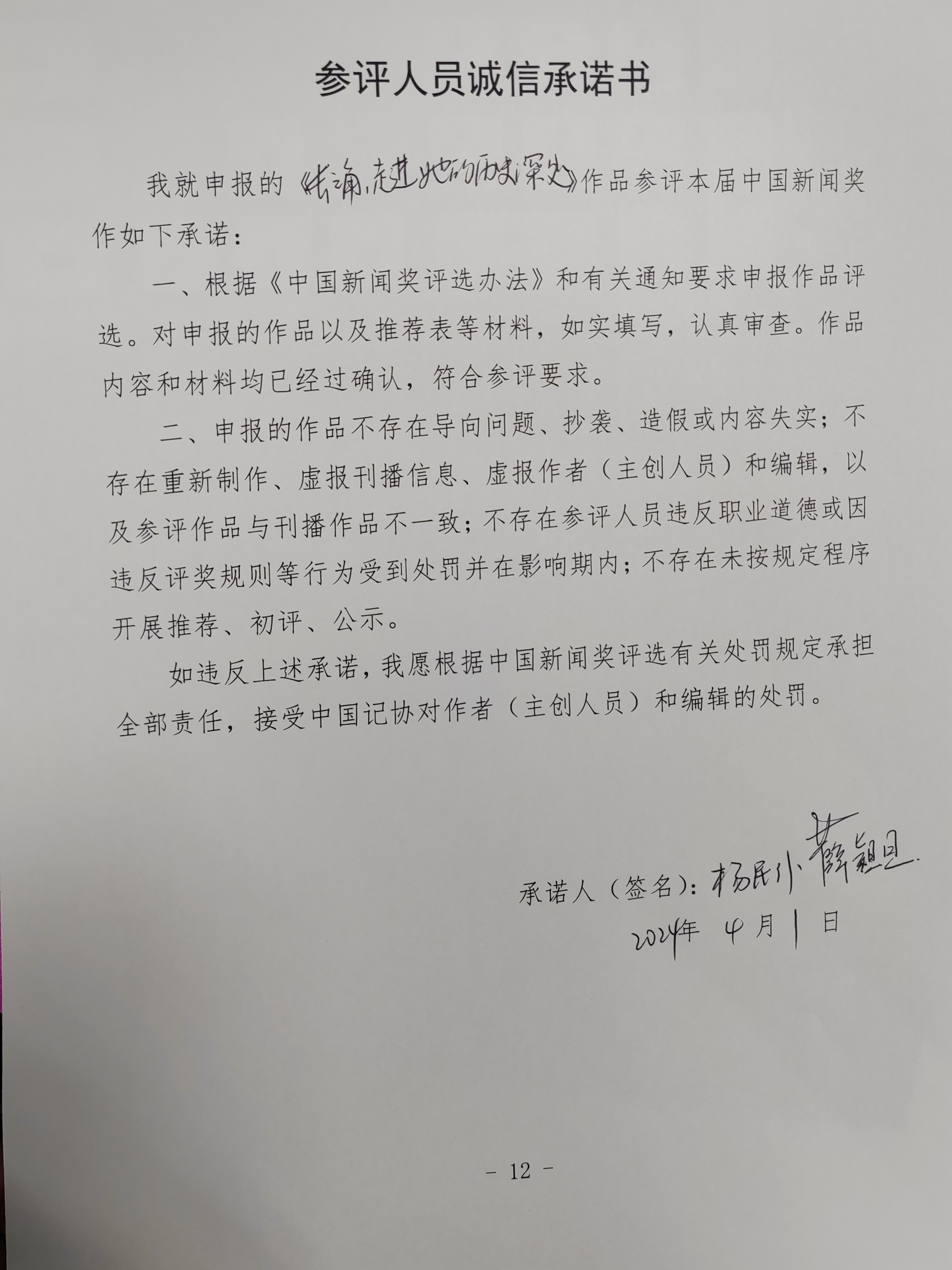

长三角,走进她的历史深处

长江三角洲区域一体化发展作为重要的国家战略,既是时代发展的现实需求,也具有深厚的历史文化底蕴。自良渚时代拉开了长三角区域交流相融的序幕,几千年来,长三角区域有怎样共同的文化基因?具有共识性和认同性的江南文化怎样影响着该区域的发展?“苏湖熟,天下足”,长三角区域经济又如何对全国经济发展产生重大影响?

地理

从扬州到江南,自然条件为融合提供基础

长江三角洲,首先是一个自然地理概念,是由江水所携带泥沙在入海处沉积而成的冲积平原。

历史上,从扬州、吴越到江东、江左,这里逐渐形成一个明朗的地区概念——江南,与现在的长三角区域基本重合。

“相传大禹治水之后,把天下分为九州,扬州为古九州之一,其中扬州的核心地理范围大致相当于今天的长三角区域。”南京师范大学图书馆馆长、研究员姜晓云向记者讲述了这片区域的历史演变。

《尚书禹贡》记载,“淮海惟扬州”,指淮河到大海的区域为扬州;《周礼夏官职方氏》也有相近记载:“职方氏掌天下之图……东南曰扬州。”当时的扬州相当于淮河以南、长江流域及岭南等地区,大致包括现今江苏、安徽、上海、浙江、江西和福建等一带。

到了周朝,诸侯分立,在这片土地上,吴国和越国相继崛起。

“泰伯奔吴”是一个众所周知的历史事件。《史记》记载,大约在3000年前的商代末年,西北地区周族的泰伯、仲雍两兄弟为避让王位,“乃奔荆蛮”,建立了号称“勾吴”的国家。太湖流域是吴国的核心,国境大致包括今江苏、安徽两省长江以南部分以及环太湖浙江北部,会稽地区(今绍兴)是越国的政治中心;国境大致包括今浙江、福建等地区。

春秋时期的吴越争霸开启了这个区域竞争融合的先河。公元前496年吴王阖闾伐越战死,两国结下血海深仇。阖闾的儿子夫差继位后,于公元前494年在夫椒之战中大败越国,迫使越国屈服。越王勾践经过20多年的卧薪尝胆,攻灭吴国。虽然上演的是相互征伐的复仇故事,但彼此竞争直至最后统一,客观上推动了该区域的融合发展。

至汉代,扬州的行政级别类似于现在的省级。全国划分为十三刺史部,其中扬州刺史部的范围大致相当于今安徽淮河以南部分,江苏长江以南部分,上海、江西、浙江、福建全部,湖北、河南部分地区。到六朝,扬州区域面积逐渐缩减,但核心地区大致相当于今长三角区域一直未变,治所基本都在建邺(南京),因此六朝时期,扬州也指现在的南京。

到了隋朝,扬州的地理范围发生重大变化,由“省级”降为“市级”,从此,中心位置与今天的扬州在名称、区划、地理位置上基本统一,曾经幅员辽阔的古扬州成为历史。因此,“腰缠十万贯,骑鹤上扬州”出自南朝梁人殷芸的《小说》,此处扬州是指南京;李白的“烟花三月下扬州”中的扬州,则指现在的扬州。

秦汉以后,长三角区域还被称为江东或江左。因长江在芜湖、南京间作西南至东北流向,习惯上称自此以下长江南岸地区为江东,在北方人看来,这片区域为长江的左边,故又称江左。

“江东”一词最早出现在《战国策》,文中“江东”指春秋战国时长江以南吴国之地。我们熟悉的“江东子弟”“江东父老”出自《史记项羽本纪》:“籍与江东子弟八千人渡江而西,今无一人还,纵江东父兄怜而王我,我何面目见之?”可见汉代以来已用江东指代春秋战国时长江以南吴越之地。

“唐代以后,长三角区域的称呼发生变化,多以江南代指。”姜晓云说。

“江南”一词在先秦之前就出现在典籍中,是指长江以南地区。屈原有诗:“目极千里兮伤春心,魂兮归来哀江南。”江南是指荆楚江湘之地。秦汉时期,江南包含长江下游以南地区,甚至开始指向吴越故地,但成为明确的区划概念则是从唐代开始的。

贞观年间,唐太宗按照天下山川形势,分为十个“道”,其中即有江南道,辖境包含今浙江、福建、江西、湖南及江苏、安徽、湖北、贵州长江以南之地。这个江南道面积太大了,733年,唐玄宗又将江南道分置出了江南东道、江南西道,还有黔中道,今天的江西就是江南西道的简称。因此唐中后期以后,江南多指长江下游的南岸,和“江东”地理概念大致重合。

清顺治年间,清廷设江南省,康熙年间分江南省为江苏、安徽两省。但在官方书面文件上,江南才是正式的政区名,江宁布政使司和江苏布政使司的全名,分别为“江南江淮扬徐海通等处承宣布政使司”和“江南苏松常镇太等处承宣布政使司”,“江南”的称谓沿袭至今。

不论是江东、江左还是江南,长三角区域始终被视为一个整体,这是什么原因呢?南京师范大学地理学院教授姚亦锋分析说:“长三角的地理特征是密布的水系,这在全中国其他地区是罕见的。人类起源和进化,始终位于河流沿岸。水是人类生存的必需,河流沿岸的冲积平原是人类文明聚集的必需地理空间。长三角这一带是广阔平原和少量丘陵,以及众多的支流河,沿岸还有大量的湖泊水塘。而统治者又挖掘了多条人工河道,如胥河、江南运河、邗沟、破岗渎等,直至大运河的畅通,形成完整的水运交通体系。这种地理环境不仅为当地的渔业、种植业、交通运输等行业提供了便利,更为区域的交流相融发展提供了基础。”

文化

从良渚到江南,构成了一种诗性审美气质

长三角区域的文化具有共同的源头——良渚文化,而在历史发展过程中,又汇聚了吴越文化、徽州文化和海派文化的历史基因、文化特质,逐步交融发展成具有共识性和认同性的江南文化。

2019年7月6日,中国良渚古城遗址被列入世界遗产名录。良渚文化的发现,将我国文明史的起点提前到了距今5300年至4300年的新石器时代晚期。

位于浙江杭州市余杭区的良渚古城是一个具有宫殿区、内城、外城和外围水利系统四重结构的庞大都邑,这是至今发现的同时代中国最大城址。2015年,良渚古城外围水利工程的发掘震惊世界,它比传说中的“大禹治水”还早1000年,也是当前已知世界上最早、最大的水利工程。

良渚文化影响地区很广,其他重要良渚文化遗址点还有上海青浦福泉山、苏州草鞋山、常州寺墩、泰州蒋庄等,安徽定远县德胜村的高体多节玉琮等都有浓郁的良渚文化基因。

在长三角融合的历史进程中,玉文化扮演了重要角色。良渚文化玉器品类丰富、雕饰精美,达到了中国史前玉器文化的巅峰,这些玉器分布涉及如今的江苏、浙江、上海、安徽等地。上世纪70年代,在苏州草鞋山198号大墓中发现一件玉琮,这是首次在史前墓葬中出土玉琮,被称为“中华第一玉琮”。1986年出土于杭州反山文化遗址的玉琮,是目前发现的良渚玉琮中最大、最重、做工最精美的一件,被誉为“琮王”。有专家提出,玉文化的发展率先在长三角区域形成体系化、规模化。

南京大学历史学院教授黄建秋作了一个比喻,良渚古城如同为“中央”,联系着北达苏北和鲁南,西到安徽的江淮地区,向南甚至到广东各个“地方”,这个“网络”构成的区域大致是如今的长三角区域。“良渚文化分布的区域内,生业经济、文化面貌、社会习俗等多个方面呈现出高度的一致性,说明良渚时代长三角地区已实现了交流与融合,为当今长三角一体化发展找到了历史的源头。”浙江大学艺术与考古学院林留根教授说。

后来,长三角地区开始出现区域文化类型——吴文化、越文化。“两种文化有着不同的特征,但又相互渗透、相互作用,并共同成为江南文化的基底。”江南大学教授庄若江指出吴越文化“同中有异、异中有同”的特质。

相对而言,吴人因为相守太湖,生活较为安逸,文化也更温润柔和,更善于以柔克刚;越人滨江临海多山,自然环境相对恶劣,所以文化更坚韧,果敢刚劲,敢于冒险。两者的差异还缘于它们的原生文化不同:吴统治者乃周室血统,受中原文化影响较大,越文化的基底是7000年前的河姆渡文化和5000年前的良渚文化,具有鲜明土著特色,即所谓“文野之别”。

但同时,吴越文化、习俗等方面又是一体的。《越绝书》中云“吴越为邻,同俗并土”“吴越二邦,同气共俗”;汉赵晔《吴越春秋夫差内传》中则称“且吴与越同音共律,上合星宿,下共一理。”

为什么会出现这种现象呢?庄若江解释说,吴越地区多水,水网密布,通江近海,交通便利,百姓善用舟楫,有丰富的水上生活劳作经验,吴越文化共有“水文化”之特质。这种文化灵动智慧、敏察善纳、开放通达、兼容并蓄,善于审时度势,敢于探索,敏于转向,具有鲜明的“智者文化”特点。“水的许多特征,早已融入吴越人的血脉,化作群体性的个性与禀赋。”

到了南朝时期,一种超越了早期吴、越地域文化功能和实用目的、具有很强的超功利性和很高的审美价值的区域文化——江南诗性文化破茧而出,赋予了这一地区独特的精神性格和人文风貌。

南朝对人文江南有着生动的写照:“江南佳丽地,金陵帝王州”“暮春三月,江南草长,杂花生树,群莺乱飞”。唐宋时期,人文江南更是成为士人心目中的一方乐土:“江南好,风景旧曾谙。日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。能不忆江南?”“青山隐隐水迢迢,秋尽江南草未凋。”“人人尽说江南好,游人只合江南老。”“春风又绿江南岸,明月何时照我还?”

上海交通大学城市科学研究院院长刘士林教授剖析了江南文化形成的原因:首先,东汉末年的“天下大乱”也可以看作是江南诗性文化的起点,美丽富饶的江南开始成为人们争相奔赴的乐土。其次,“人的觉醒”与“文的自觉”是这个时代的精神新产物,它的核心是一种在两汉文化中极其稀有的审美精神。正如宗白华先生所说,这是“精神史上极自由、极解放,最富于智慧、最浓于热情的一个时代”。再次,江南诗性文化是在南朝文化中成熟起来的。江南本身是南朝文化的产物,它直接开放出中国文化“草长莺飞”的审美春天。在它的精神结构中充溢的是一种诗性审美气质。它不仅奠定了南朝文化的精神根基,同时也奠定了整个江南文化的审美基调。

如果说吴越文化是江南文化的主体,徽文化、海派文化则作为重要的组成部分,共同构成了江南历史文化底蕴。

“徽文化,脱胎于山越文化、新安文化,融合了中原文化,形成了自己独树一帜的文化体系。徽文化与传统江南文化有着共同的文化基因与记忆,均起源于吴越文化,各自又都在交流融合中创新发展,互相影响。”安徽师范大学出版社总编辑戴兆国说。比如徽派建筑以民居、祠堂和牌坊最为典型,“青砖小瓦马头墙,回廊挂落花格窗”,江南民居深受其影响。宣笔、徽墨、宣纸、歙砚被誉为“文房四宝”,更是江南才子们的挚爱。

海派文化是近代在上海地区产生的一种极富特色的区域文化,显著的特征是开放包容、海纳百川、积极吸收新思想、敢于开风气之先。上海社会科学院哲学研究所副研究员张锦枝阐述海派文化的内涵:“底蕴在于江南文化,明清以来融合徽州考据学派的求实精神和浙东崇实事功的风气,形成海派文化的思想因子,结合西学的理性精神,成就了海派文化中的睿智、谦和、务实、创新等特征。”

能够将长三角这一区域整体勾连起来的名人和学派,对于理解长三角交流和融合的历史和发展方向意义匪浅。中国史学会副会长、上海市社科院原副院长熊月之认为方孝孺正是其中的名人之一。方孝孺生长在浙江,恩师宋濂和大批同学都是浙江人。他在南京任职、蒙难,部下多为南直隶人,后裔衍传于上海。他的众多门生,大多来自长三角地区。他殉难后受牵连者以及自愿赴死的追随者,也以长三角地区士人为主。方孝孺可认为是体现长三角文人气节的出众人物之一。

桐城派雄踞清代文坛200多年,因为代表人物方苞、刘大櫆、姚鼐的籍贯为安徽桐城而得名,但它在江苏开枝散叶。不仅桐城派“鼻祖”方苞终其一生都与南京息息相关,而且在桐城派作家区域分布中,江苏籍作家共有302人,远远高于排名第二的安徽(193人),江苏成为桐城派的一个重要学术高地。明清时期江南大地上曾出现过许多文学流派,浙江大学人文学院教授周明初认为这绝非偶然,以环太湖流域为核心的江南地区成为全国经济、文化、文学最为发达的地区,而地域性文学流派在江南地区的出现和繁荣也正伴随着这一过程而发生。

关于江南文化的重要意义,在刘士林看来,从历史上看,它为中华民族的审美精神提供了坚实的主体基础,如果说中原文化是中国现实世界最强有力的支柱,那么江南文化则构成了中华民族精神、情感生活的脊梁,对促进长三角地区融合发展、文化和精神生态的保护建设具有重大战略资源价值。

经济

从蛮荒到富裕,成为中国经济最活跃区域之一

从“断发文身”的蛮荒之地,变成“财赋甲天下”全国富庶之地,两三千年来,长三角区域成为中国经济发展最活跃的区域之一。

江南经济如何走上逆袭之路?苏州大学社会学院教授王卫平认为可分成三个阶段:开发——先秦秦汉时期、重心开始南移——魏晋隋唐时期、完成南移——唐宋时期。此后政权都大力经营江南地区,使得江南经济得到快速发展。

秦汉时期的江南,低洼潮湿,火耕水耨,经济落后;魏晋时期,大量汉人为躲避北方战争迁往南方,带来了大量劳动力和先进生产技术,使江南土地得到大量垦辟,经济开始大幅度提升;隋唐时期,随着大运河的开通,南北方联系加强,长三角地域内部的整合也在加速。安史之乱后,南方经济逐渐赶超北方,经济重心开始南移。如唐代著名文人韩愈说,“当今赋出于天下,江南居十九”。

两宋时期,南方的农业、手工业、制造业、船舶业迅速发展起来,经济所占比例已经超过北方。柳永的词如此赞美江南繁华:“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华;烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。”南宋陆游说:“朝廷在故都(开封)时,实仰东南财赋。”“苏湖熟,天下足”“上有天堂,下有苏杭”等谚语开始流传,“湖丝遍天下”或“吴丝遍天下”的说法,还说明江南地区蚕桑经营专业化的程度在全国独领风骚。1966年浙江兰溪县南宋古墓中,出土了一条随葬棉毯,说明江南地区不仅能织布,而且还能织毯,反映了棉纺织业的新发展。

明清时期,江南地区在全国经济圈中占有举足轻重的地位。嘉靖时,礼部尚书顾鼎臣说:“苏、松、常、镇、嘉、湖、杭七府,钱粮渊薮,供需甲于天下。”清代,江南财赋甲天下,康熙年间的江苏巡抚韩世琦说:“然财赋之重,首称江南,而江南之中,惟苏、松为最。”“八府一州”即苏州府、松江府、常州府、润州府、江宁府、杭州府、嘉兴府、湖州府,以及从苏州府划出的太仓州,承担了全国25%的地丁银、65%的漕粮。苏州是当时全国经济文化最为发达的城市。康熙时人沈寓说:“东南财赋,姑苏最重;东南水利,姑苏最要;东南人士,姑苏最盛。”又说苏州,“山海所产之珍奇,外国所通之货贝,四方往来,千万里之商贾,骈肩辐辏”。

明清还是江南盐商的财富值达到巅峰的时期。扬州知名文史学者黄继林介绍,扬州在明清两代曾是两淮盐运的中心,其时国家财政收入的四分之一来自扬州上缴的盐税。扬州的南河下是条老街,原先这条街上基本是盐商居住。明代万历以后,扬州的盐商以徽州为主体,徽州商人以血缘、地缘结成商帮。《扬州画舫录》记载,在扬州经商的著名徽商有马、鲍、郑、巴、江、黄、吴、徐、程9个家族81人。

明清时期,徽州商人来到江南地区除了从事盐运,还从事棉布业、丝绸业、粮食业、木材业、典当业等。南京大学历史系教授范金民还列出徽商在江南所建会馆,如南京马府街有新安会馆,太平街栏杆桥、上新河各有徽州会馆,钞库街有新歙会馆等,会馆数量之多、人数之多、势力之大,其他任何商帮不能望其项背。

自鸦片战争后,长三角区域是我国近代机器工业最早发生和发展的地区,几乎在所有制造业领域都居全国之首,是近代中国最重要的制造业聚集地。如1862年,李鸿章在上海创办上海洋炮局,是中国近代史上第一家工业企业;1878年,上海机器织布局成立,为我国第一家机器棉纺织工厂;1895年,张謇在南通创办大生纱厂,是中国近代早期的民族资本企业之一;1905年,荣宗敬、荣德生兄弟在无锡创办振新纱厂,产品风靡江南……

“近代以来,长三角区域以上海为核心开始了大规模的工业化进程,上海也从僻处海滨的小镇一跃成为东亚数一数二的国际性通商巨埠,逐渐形成了以上海为中心的长三角地区和长江流域市场网络,甚至是全国性的市场网络。”上海社会科学院经济研究所研究员方书生通过一组数据分析了近代长三角区域经济关系的变化。在19世纪中后期,上海已成为全国最大的贸易口岸和航运中心,20世纪后迅速成为中国以至远东的工业、商贸、金融和经济中心。如1931年34%的外国在华投资(FDI)和67%的制造业外国直接投资集中在上海。1933年全国50%的发电量和50%的制造业来自上海。可知上海在长三角大区域资源配置中发挥了关键性的作用,时人以“太湖经济区”来描述这一上海为龙头的苏南、浙北经济核心区。

“从长三角的发展历史可知,这片区域山水相依、习俗相近、人文共辉、经济共融,因此,联动其实由来已久。近现代以来,是上海辐射带动苏浙皖,现在是上海与苏浙皖双向联动发展,既有上海的对外辐射带动,也有苏浙皖对上海的协同共建。”上海社科院经济研究所所长、上海市经济学会副会长沈开艳展望未来:“三省一市应加强政策的协同创新与先行先试,解决区域的共性问题,在长三角区域的开放合作方面,还有着巨大的创新和想象空间。”

本报记者杨民仆