在千年运河之畔,淮水安澜之地——江苏省淮安市淮安区,一座历史文化名城正以“地名”为笔,以“产业”为墨,绘就一幅乡村振兴的壮美画卷。近年来,淮安区深入挖掘“名城、名人、名景、名著、名菜”的文化底蕴,以“镇名+产品”模式为核心,全力打造“一镇一品”特色产业体系,让镇域地名与特色产品交相辉映,走出了一条“以名兴产、以产活镇、以镇富民”的融合发展新路径。

织密地名网络筑牢产业根基:从“无名”到“有魂”的蜕变

乡村振兴,产业为基;产业发展,品牌先行。淮安区深知,乡村产业要突破“散、小、弱”的瓶颈,必须先为产品“正名”“立魂”。为此,一场以“乡村著名行动”为核心的地名服务升级工程全面铺开:累计采集近万条未标注地名,命名镇区道路96条,更新路名牌351块、居民点标志牌233块,设立乡村地名保护标志12处,实现25万余户二维码门牌全覆盖。这些看似细微的地名服务,实则为物流运输、产业布局、品牌推广架起了“数字桥梁”。

更关键的是,淮安区以14个镇(涉农街道)为单元,成立“一镇一品”乡村振兴经营主体,推动资产资源统筹整合。车桥镇、苏嘴镇率先试点地名品牌农产品基地建设,通过系统挖掘本地特色产品,将分散的“老字号”“土字号”资源串珠成链——车桥镇的芡实、苏嘴镇的西瓜、施河镇的教体装备……一个个带着鲜明地域标识的产业,开始从“各自为战”走向“集聚发展”。

擦亮地名招牌激活品牌价值:从“土货”到“金品”的跃升

有了地名根基,更要让品牌“走出去”“叫得响”。淮安区打出了一套“政策+认证+文化”的组合拳:政策先行定标准。出台《淮安区乡村地名标志产品评定办法》,明确称号评定标准与推广路径,为地名品牌建设提供制度保障。2024年,全区31个乡村产品获“淮安区乡村地名标志产品”称号,其中21个为首次认证,“车桥芡实”“流均藕粉”等老产品焕发新生机。

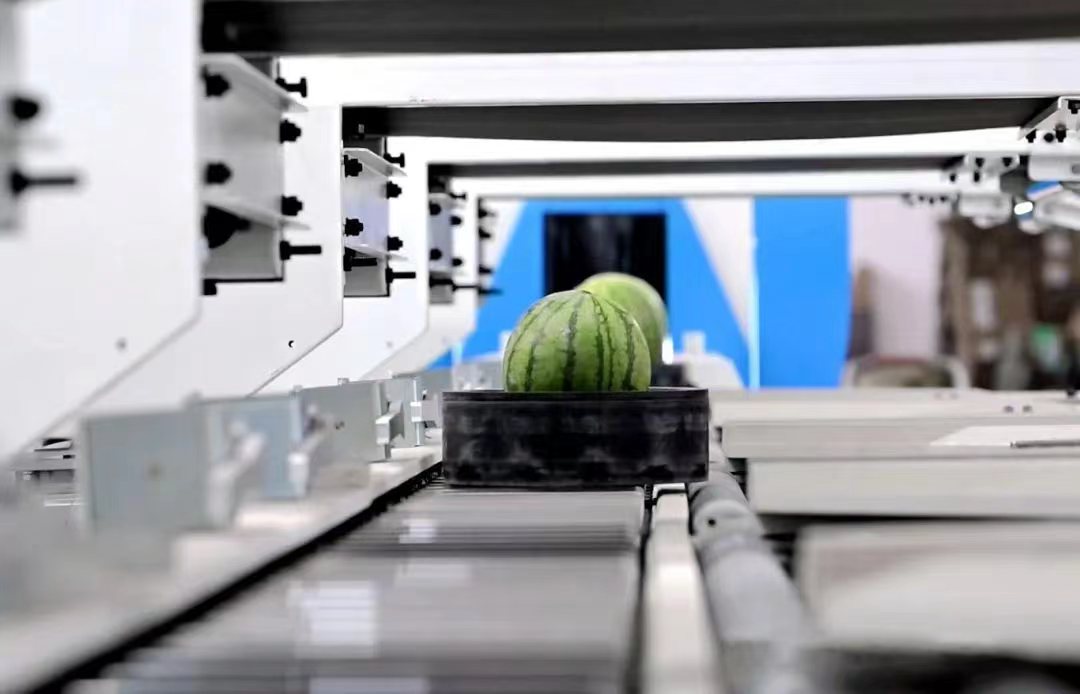

认证加持亮名片。通过优化传统品牌形象,推动特色产品登上更大舞台。车桥芡实种植面积达3.5万亩,综合产值超2.38亿元,亩均收益比传统稻麦种植高出2000元,入选农业农村部农业产业强镇项目,获中央及省级财政奖补4000万元;苏嘴西瓜种植2.2万亩,产值3.75亿元,带动11个村集体收入破50万元,连续三年入选全国乡村特色产业十亿元镇。更令人振奋的是,苏嘴西瓜走进盒马鲜生、山姆超市,与东方甄选等平台合作,2024年春节通过董宇辉直播间3小时热销2.6万斤。

文化赋能增内涵。淮安区将地名文化与产品品牌深度融合,构建“淮安母品牌+镇名子品牌+特色产品支撑”的体系。通过拍摄专题视频、制作多媒体内容、设计乡村旅游线路,在全媒体平台讲好“地名里的产业故事”——苏嘴镇挖掘“元末明初苏姓码头”的起源传说,结合“大胡庄战斗”红色文化,让西瓜不仅“甜在嘴里”,更“红在心里”;车桥镇以“水中人参”芡实的药食价值为切入点,与江南大学共建产业研究院,推动芡实从初级农产品向预制菜、保健品升级。

深耕特色产业,绘就融合图景:从“一镇一品”到“全域振兴”的跨越

在淮安区,“一镇一品”不仅是产业标签,更是融合发展的引擎。

车桥镇:芡实链出“富民链”。作为“苏韵乡情百优乡产”,车桥芡实带动3000人就业,人均增收一万六千余元。省级龙头企业创兴德农业拥有2870亩基地、4800㎡加工厂房,通过“企业+合作社+农户”模式,引进机械化设备提升附加值;千润农业与高校合作研发芡实预制产品,推动产业向药食同源高端领域延伸。未来,车桥计划建设现代芡实产业园,打造全国中药材核心基地,让“小芡实”成为“大产业”。

苏嘴镇:西瓜甜透“振兴路”。从明朝初年的种瓜记载到如今的“全国一村一品示范村镇”,苏嘴西瓜凭借“皮薄瓤甜、少籽多汁”的特色,成为强村富民的“甜蜜经济”。当地通过智能分选系统保障品质,组建“西瓜产业党建联盟”,带动11个村集体增收,农民务工收入人均超1.6万元。展销会上,“苏嘴小西瓜”半天销售额破8000元,有机芦笋获餐饮企业青睐,地名品牌的影响力正从田间走向餐桌。

施河镇:教体装备“智”造未来。作为“中国产学研合作创新示范基地”,施河镇教体装备产业集聚160余家企业,年开票20.27亿元。从简易作坊到全球最大人造草坪基地,从零星模仿到产学研深度融合,施河镇以“施河+教体装备”品牌为引领,推动产品出口全球,更带动产镇融合,成为乡村振兴的“工业样板”。

地名赋能激活乡村振兴“一池春水”

淮安区的实践证明,地名不仅是历史的记忆,更是发展的资源。通过“镇名+产品”模式,淮安区将千年文化积淀转化为产业优势,让每个镇都有了“拿得出手”的特色品牌,每片土地都生长出“带得动富”的致富产业。正如车桥的芡实、苏嘴的西瓜、施河的教体装备,这些带着地名温度的产品,正以“一镇一品”的星星之火,点燃淮安区全域振兴的燎原之势,为乡村振兴写下生动注脚。 刘东