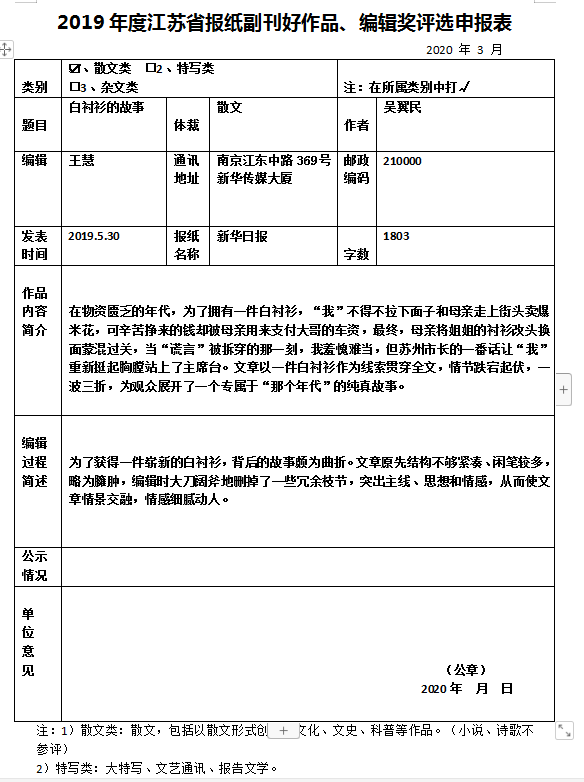

白衬衫的故事

吴翼民

临近“六一”儿童节,年逾七旬的我常常想起少年时代的事儿,其中白衬衫的故事尤令我难以忘怀。

三年自然灾害期间,遍地饥馑,素有“天堂”美誉的苏州,境况也好不了多少。我正升初中,身体发育却因吃不饱,饿得成了个豆芽,读书依然用功,年年被评为三好生,还担任少先队大队长。对那时的孩子们来说,如果能穿上一身白衬衫和蓝裤子,胸前戴着鲜艳的红领巾,臂上再佩一块“三道杠”,就是最时髦荣耀的打扮了。然而,我这个少先队大队长却经常为一件称意的白衬衫而犯愁,临近“六一”,更是愁上加愁。

当时我家家境非常拮据,兄弟姐妹八个,父亲一度失业,清华研究生毕业的大哥正筹备结婚,二哥刚考上南京的大学,上面有老祖母需赡养,下面有五个兄弟姐妹或读书,或年幼在家。这么一大家子,全靠母亲调排得井井有条,至于我们读书,则多半靠减免学费凑合着读了。如此状况,还敢奢望每年有新的白衬衫穿么?

1962年春,我向母亲郑重提出,今年无论如何要给我做上一件新的白衬衫,且不要普通的白布,要府绸料子的那种(那时还没有“的确凉”),因为这一年我被选上了苏州市少先队主席,按惯例,“六一”那天我将指挥全市少先队员代表接受检阅,这是万万马虎不得的。母亲掂量出这件白衬衫的重要性,郑重答应了我。

母亲自有母亲的计划。一个星期天,她备下了一碗玉米籽(这是从口粮中节省下来的),叫来了巷口爆米花的老头,为使爆米花既香又富光泽,她特地添了半匙菜油,于是炉火熊熊,风箱吱吱,不多时,“砰”的一声巨响,一团乳白的香雾涌动,半袋爆米花亮灿灿地显现在了我们的面前。弟弟妹妹们争着要吃,母亲给他们每人抓了半把,然后一包一包有棱有角地包了起来,毕,拉着我的手说:

“挣白衬衫去!”

这时我才明白,母亲是要积下卖爆米花的钱给我缝制白衬衫呢。

暮春的傍晚,天气有些燠热,我心中更是烦躁不安,怕遇见熟人,尤其怕遇见女同学。母亲说去电影院门口,我不肯,执意要去书场门首。我心中有数,电影院门口多孩子,说不定就会遇上同学,而书场的评弹听众多为中老年人,也就安全得多。果如所料,书场门首几乎不见孩子的踪影,爆米花生意显见清淡。母亲开始焦急,我反而泰然自若。突然,有个女声轻轻道:

“买爆米花,五包。”

面前站的竟是小学时的班主任戴老师!我一下红透了脸,不知所措。戴老师笑道:

“我买爆米花,五包呀。”

还没等我回过神来,一张五角的钞票放到了篮里。我忙不迭取了五包给她,想找还她四角钱,她却进了书场的大门。我想追去找她还钱,但书场内琵琶弦子已经响了起来。我至今仍记得,那天先生开篇唱的是蒋调《莺莺操琴》,我还记得,就是这位戴老师,从来不把催缴学费的单子贴在墙上,也不当众宣读……

那晚的买卖因戴老师的慷慨而颇见丰盈。我和母亲沐着夜色回家了。谁知,大哥的女朋友恰从上海来到苏州,母亲热情款待了我未来的大嫂,然后很礼仪地为她喊了一辆三轮车送去车站,并且毫不犹豫地掏钱付车资。我看见这五角钱车资就是戴老师给的那张纸币。

转眼间“六一”到了,通知下来,果真要进行大检阅。那些日子我兴奋,母亲更兴奋,逢上左邻右舍就说这事儿,同时母亲房间的灯火夜夜亮到很晚。“六一”那天清晨,一件折得有棱有角的白府绸衬衫果真放在我的床边。我一穿,嫌宽肥了点(这是母亲的惯技,做新衣总放宽肥点儿,以便我们可多穿几年),但不碍事,配上蓝裤子、红领巾和“三道杠”的确非常精神。

我兴冲冲乘上公共汽车赶到了体育场。站在体育场高高的主席台上,自豪感油然而生。当时的副市长洪波亲切地跟我聊起了天,聊着聊着,洪市长拍拍我的肩膀说:

“小同学,你穿的是姐姐的白衬衫?”

我一下傻了眼。什么,我穿的女式衬衫?莫非母亲真用姐姐的衬衫改头换面蒙骗了我?我满脸通红,禁不住眼泪夺眶而出。

团市委苏书记留意到了我的窘相,忙解释说:“一定是匆忙间穿错了,不碍事,看不出来。”

我刚舒了口气,洪市长很认真地接上了他的话茬:

“不,没有穿错。这衬衫是女式的,改了改,绉裥还在,不容易啊。男孩穿女孩的衣服,说明家庭困难。这年头老百姓的生活都很艰难,政府有责任;男孩穿女孩的衣服,也说明这个男孩勇敢、不计较、有出息。这不,小小年纪就指挥万人大检阅呢!”

我一下受到了鼓舞,挺起了胸膛。检阅即将开始,我大步向主席台正中走去,接受各区大队长的汇报,向团市委苏书记报告,请洪市长检阅。然后我走下主席台,敬着队礼,引导着仪仗队和接受检阅的长龙,通过高高的检阅台。

队旗猎猎,队鼓隆隆,队号嘹亮……