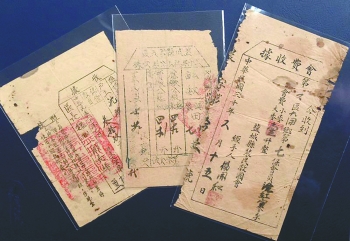

陈先生向记者出示的3张新四军收据。

中国江苏网5月25日讯 昨天,大丰市民陈爱华从朋友处刚获得3张抗日战争时期的新四军收据,机缘巧合,记者先睹为快。记者看到,这3张收据虽边缘破损,但收据上黑色墨迹依然清晰。“巧的是,这3张收据都出自当时的盐城县第五区(第六区)大同乡的沈姓人家”。陈先生说,也就是如今建湖县芦沟镇境内的大同村一带。

记者看到,其中一张收据为民国三十年(1941年)6月15日盐城县农民救国会的会费收据,上面写着“今收到第六区大同乡第七保会员沈红宣麦季会费:大麦小麦一升整”,会员为沈红宣。而另一张是民国三十年11月29日的秋季公粮收据,上面写着“应缴公粮:米稻49斤;实缴公粮:米稻49斤。落款处写着:区长魏心一,乡长杨玺。”

记者查询相关资料得知,收据上的“麦季”约是夏季,而1升粮食约等于1.5公斤。那么,何为盐城县农民救国会?为什么这张收据上显示的不是金额,而是粮食?

昨天,盐城晚报记者就此咨询了新四军纪念馆文史部主任周振华,她告诉记者,盐城县农救会是在刘少奇倡导下建立的正规农民组织,目的是保护群众利益,为抗战提供后方支援。农救会本着自愿加入的原则,里面既有一般农民,也有地主、士绅。

“因为新四军无军饷,军粮需自筹,所以农救会中的民运工作者会发动当地农民或士绅,缴纳一定的粮食,其中一部分用作军粮,一部分借给其他贫困农民。”周振华说,“兵民是胜利之本”,从这张农救会的收据上可以看出当地老百姓对新四军作战的支持。

此外,陈爱华还向记者展示了一张“预借收据”,上面写着“盐城县第五区卅年度田赋预借收据”,认借数目为“叁拾玖元”,时间为民国三十年9月,但未写具体日期。与另两张收据不同的是,这张收据上还有“附注”,上面写明“为坚持及争取反扫荡之胜利,本署特向各花户筹借此款以供军需”“持本收据完纳卅年度田赋,作现金使用,过期作废”。

陈爱华表示,当时他也挺好奇,“看过收据,但没看过预借收据的”。对此,周振华解释道,据她所知,预借收据当年的确是有的,大抵相当于是借款收据,在年底缴纳田赋时,这个收据能当现金使用。“我们在外地看到过这样的收据,但目前馆内没有。”她认为,这3张收据真实反映了根据地群众为抗战作出的贡献,具有一定的史料价值。

在描述住户地址上,这3张借据都用“某区某乡某保”的形式标注。对此,周振华也给记者普及了一下历史知识,“当时的盐城县分为十几个区,每个区下面又分多个乡,乡下面是保,每个保里,都派有四五位民运工作者,也就是农救会工作人员,对当地群众进行谈话、发动等,积极争取后方力量支援抗战。”

虽同为大同乡沈姓人家,但这3张借据上有写“六区七保”,有写“五区四保”。据了解,当年盐城县经过了好几次区划调整,即便是同一个乡,也有可能区划表述不同,但其中两张收据上的区长都是“魏心一”。盐城晚报记者查询《盐东人民革命史》看到,在1941年11月,魏心一又出任了盐东县抗日民主政府的首任县长。