《新华日报》“匠心江苏”整版报道截图

史俊棠会长接受访谈

改革开放之后,宜兴紫砂行业进入了一个繁荣发展的通道:从技艺队伍仅数百人,到今天有数万人从业;人们对紫砂的审美和工艺要求逐渐提升到艺术品的高度,制壶技艺的精湛程度也不断提高。

然而,市场上的作品虽然品类繁多,但是不少给人似曾相识之感,其气度与神韵更是很少能与老壶相比。与此同时,虽然制壶大军日益庞大,但高素质人才的成长环境和培养力度还有欠缺。“紫砂行业如何赓续发展,是一个十分值得关注的课题”,江苏省宜兴市陶瓷行业协会会长史俊棠郑重地指出。

1982年就担任宜兴紫砂工艺二厂厂长的史俊棠,可谓亲历了宜兴紫砂行业数十年的发展历程。他认为,到今天来看,一代又一代紫砂技艺人才,仍然是成就宜兴紫砂的最重要因素。截至2021年,整个行业拥有各级各类技术职称的陶艺人员总数达6440人,其中高级职称有783人,中级职称有1303人,初级职称有4324人。除此之外,确实还有一部分工手比较好的做壶人,他们没有申报技术职称,因此也无法享受各种荣誉称号,但因有一批玩家和藏家喜欢他们作品,导致其作品价格不菲,久而久之就被人们视为紫砂界的“绩优股”,即玩壶人通常所说的“实力派”。其实,在评了技术职称和享有大师荣誉称号的群体中,实力派还是居多,毕竟一步步考职称和申报荣誉,凭的全是硬功夫。当然,一部分“绩优股”制壶人的存在,也是宜兴紫砂界的一股正能量,同样是紫砂行业的骄傲。今后的紫砂历史上,既有大师、高工的记载,也会有“实力派”的留痕,他们都是我们这个行业需要尊重和保护的人才。

如何革新现有的人才培养环境和模式,以利于后人对紫砂基础技艺的继承?如何顺应时代和市场需求,培养懂技艺、勤思考、能创新的新一代紫砂人才?史俊棠认为,这些是整个行业更应该思考的问题。当下,亟需探索一套科学而系统的人才培养体系,既要能很好地进行技艺传承,也要给予较高的文化素养教育,两方面结合才能培养出新时代的优秀陶艺匠人,才能推动紫砂行业更好地向前发展。现在有许多大学本专科生甚至研究生、博士生、海归生,纷纷加入紫砂这个行业;还有不少年轻人因前学历不高,自发到高等院校去深造,这都是令人欣慰的现象。另外,一些文化素质较高的紫砂从业者,自己开班培训艺徒,然后举办各种作品展览,向同行和社会各界征求意见,这也十分有利于促进人才的成长。

“市场和从业者都在不断洗牌,如果不重视文化根脉和行业规范的建树,赓续发展也是很难的。”史俊棠恳切地说,“比如说你的技艺传承脉络是否清晰,从艺年限是多少,创新作品有多少,有没有代表性作品,权威性的获奖情况怎样,带过多少徒弟,作品和人品的社会口碑怎么样……只有建立一套严格的评价体系,这样评选出来的技术职称和荣誉称号,或者‘非遗’传承人,才能真正成为这个行业的技艺骨干和领军人物。另外,即使你是大师、高工,或者是各级政府文化部门认定的‘非遗’传承人,也不能打着这些旗号追名逐利!”

(文秋)

链接 >>>

紫砂行业技术职称,分初级(含工艺美术员、助理工艺美术师),中级(工艺美术师),高级(含正高级和高级工艺美术师);各种荣誉称号,有国家级中国工艺美术大师、中国陶瓷艺术大师,省级工艺美术大师和工艺美术名人、陶瓷艺术大师和陶瓷艺术名人等,都必须在相应技术职称的基础上审评。

【致敬大师】

铸魂授业 宗师风范

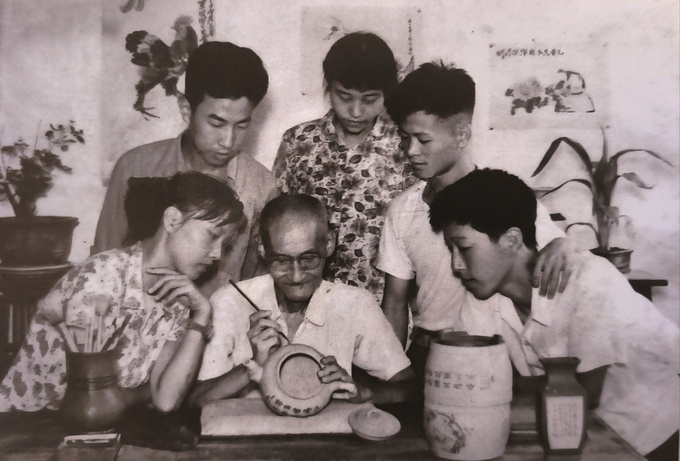

任淦庭和徒弟在一起 (图片由徐秀棠提供)

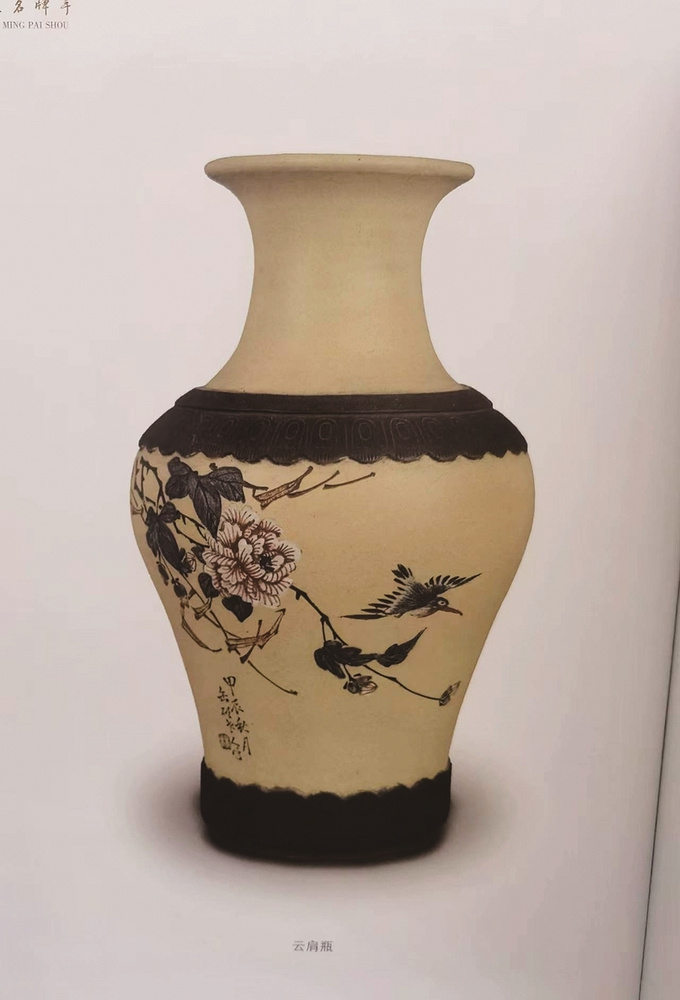

云扇瓶 任淦庭 制

云龙瓶(中国宜兴陶瓷博物馆藏) 任淦庭 制

任淦庭(1888—1969),又名干庭,字缶硕。陶刻大家,作品题材广泛,形式多样,刀法精妙且丰富,在我国美术界影响颇大,被誉为“紫砂七大老艺人”之一。

“师傅自幼耳聋,虽不失聪,但听力很受影响,学艺时往往因听不清话不得要领而受到自己师傅卢兰芳的训斥。他能用左右手在对瓶上同时挥毫落墨,画出相同而对称的花鸟、山水、图案……”在宜兴毛国强紫砂艺术馆,紫砂大师毛国强一边带我们欣赏任淦庭的经典作品,一边深情回忆道。

在紫砂陶刻行业中,任淦庭无疑是一代陶刻宗师。其一生最大的贡献是为宜兴紫砂工艺厂,也是为今天的紫砂行业培养了一批承上启下的人才。他冲破以往手工制作中师徒相承的模式,也冲破门户之见和“教男不教女”等封建意识,用现代培训班形式呕心沥血培养了众多优秀的弟子,如徐秀棠、谭泉海、鲍志强、毛国强等一大批徒弟,都是当今紫砂界赫赫有名的大师级人物。大师之下,又延续一脉,培养了又一代的陶艺名人。

任淦庭常说,一位老师有没有骄人成就,还要看他培养的学生有没有出息。他对徒弟爱如亲子,从不保守。徐秀棠曾经回忆,任先生对徒弟教学非常认真,手把手教如何“琢沙地”练陶刻的手劲,如何刻圆圈练转弯,如何刻“永”字练习各种笔画。这些基本功,包括每天练习书法,师傅隔天就要检查,紧紧抓住不放。毛国强对当年的情景记忆犹新:怕徒弟跟不上,师傅积攒自己抽烟留下的烟盒装订成册,在烟盒反面画了图送给大家临摹、学习,事后再一一点评各人交上来的设计稿。他常对学生们说:“你们要好好学习,学好了才对得起党,对得起人民,对得起父母,对自己也有交代。今天你们是徒工,有朝一日你们会成为先生。”

任先生是个善良随和的人,平时话不多,也很少发脾气批评学生。有时候徒弟为师傅家做了事,师傅师母就会端上一碗小馄饨、酒酿丸子作为奖励。任先生特别爱看戏,总是由徒弟王品荣用板车从蜀山推到丁山戏馆子去看戏,师徒情同父子。不过,在徒弟眼中,他仍是不怒自威的师傅。古稀之年,任老还坚持每日习字作画,分赠给徒弟,促其练习。后来虽腕力不济,他仍以钢笔作画稿。活到老学到老手不停的任淦庭,堪称是弟子们的最好样板。正如毛国强所言,宜兴紫砂薪火不息的传奇后面,是一代名师的高风亮节品格之光。

(龙亦)

【丁蜀茶馆】

“龙窑”的传说

传说古时候太湖里有一条浑身墨黑的乌龙,长大以后,就被玉帝召到天上专管耕云播雨的事。但有一个地方玉帝不准乌龙去喷水,这就是太湖西面的丁山、蜀山一带。因为这方的老百姓不敬天帝,所以玉帝要惩罚他们。

乌龙经过丁山、蜀山上空,看见底下的田地干得都裂了大缝,老百姓死的死,逃的逃,十分凄凉。乌龙心里很同情,不听海龙王的劝阻,吸足太湖水,喷到了丁山、蜀山。

玉帝得知乌龙触犯了天条,立刻派天兵天将去捉拿。乌龙不服,与天兵天将打得天昏地暗,最后寡不敌众,被神枪戳得遍体鳞伤,头朝下从天上摔到丁山白宕的一座小山坡上。

乌龙死后,当地百姓很悲痛,就挑来很多土把它掩埋了。不知过了多少年,葬龙的土堆上出现了许多洞口。老年人说:“这些洞口是当年天兵天将在乌龙身上戳出来的伤口啊。”人们从洞口钻进去一看,里面的乌龙尸骨不见了,变成了一条长长的地道。有人提出:把这里当作窑烧陶器怎么样?大家都说这是好主意,一试效果果然不错,陶器烧得又多、又快、又透、又省柴。

从此,人们就将陶器放到龙肚里去烧,把这个地方称作乌龙窑。后来又照乌龙窑的样子造了许多窑,都叫做龙窑。龙窑筑在土坡上,龙头朝下,龙尾朝上。龙嘴是烧窑点火的地方,被称作“龙嘴头”;龙身上的大伤口作为装窑、开窑的进出口,成为“户口”;龙身上的小伤口是烧窑时添加柴草的地方,叫做“麟眼洞”;靠龙头的第一对麟眼洞,就是“龙眼”了。

【紫砂名流】

范伟群:紫砂文化的传道者

六方竹鼎壶 范伟群 制

范伟群(1970—),研究员级高级工艺美术师,江苏省工艺美术大师、江苏省陶瓷艺术大师,享受国务院政府特殊津贴专家,荣获首届“江苏工匠”称号。

世有“千金难求大生壶”美誉。“大生”是范广善、范钦仁父子共用的艺名,其作品堪称宜兴紫砂经典传统器型。参访“大生壶”第四代嫡传人范伟群的工作室,犹如走进了一座蕴藏紫砂文明密码的艺术殿堂。

范伟群进入紫砂行业已有37个春秋。拉开他长长的履历,每一段都异常光彩夺目。

“我有先天优势,一做壶就很快上手,但更多的还得益于老师的关心、长辈们的关怀。” 14岁学艺,范伟群继承了先贤留下的精气神,在吴同芬、季益顺、徐汉棠等众多名师的悉心教导下,制作技法和创作手法提升飞快,很早便在诸多从业者中脱颖而出。

范伟群制壶,浓淡之间,生出五色花、玲珑枝;虚实之中,流转百态之美、幽古之韵。其作品因工精、形美、韵深而享誉海内外,“粉丝”遍布各地,市场认可度相当高。在与范伟群的接触中,可以感受到一位大师级人物的谦逊,“没有人敢说自己已经登峰造极,所以要一直学习,更要一直创新,不断丰富作品的内涵和生命力”。

范伟群曾为抗疫做了一把闻名遐迩的“扭转乾坤壶”,作品雄浑的内在力量与波光流转的外在器型自然相互牵引,意蕴绵绵。他笑言紫砂作品与时代的“表情”难解难分:“文化的浸润素来有一种安静的力量感,紫砂是精神之事、情感之事,可以成为任何传统元素、前卫设计的创造载体。”

范伟群多次赴国外举办紫砂作品展、壶艺演示会,在对外推广、交流紫砂文化的过程中,他意识到,紫砂的生产模式应当主动变革,走品牌化的道路。于是,他承先贤之风,创办了范家壶庄。“壶庄”是开放的,有人想做壶,就可以来学习。范伟群不仅自己倾囊相授,还经常邀约知名前辈来指点斧正。后来,范伟群又响应政府号召成立了“西望村紫砂陶瓷专业合作社”,授徒数百,带着更多的乡里乡亲搭上乡村振兴这艘巨轮。

范伟群先后被授予“中国陶瓷艺术传承突出贡献奖”“首届江苏省乡土人才三带名人”“江苏省级非物质文化遗产代表性传承人”等荣誉,“我更希望的是,通过我们这代人的努力,将来紫砂文化不仅仅停留在茶桌上,而是成为一种生活方式,闪耀中华大文化。”

(宗禾)

【业界新锐】

探索生命深度的壶痴——青年陶手耿浩印象

一条只有两米宽的街巷,每天都有拍打泥片咚咚的声音,耿浩的工作室便设在蜀山南街古色古香的老宅里。

耿浩出生于紫砂世家,自小便与顾景舟大师为邻,但真正对紫砂产生兴趣,还是2008年大四暑假随着母亲黄丽萍(高级工艺美术师)参加一些紫砂活动,突然萌生了“想做一把属于自己的壶”的冲动。每天拍200个泥片,不断地重复,一打便是3年,耿浩练就了扎实的基本功,而其中的苦味大概只有经历过的人才知道。

从有制壶的想法时,耿浩就清楚地知道自己想要什么,所以在这3年里,他没有一把壶在市场上流通。当旁人嘲笑他傻时,他却秉持自己的原则:一流的匠人,人品比技术更重要,做壶不以赚钱为目的,要做就要做到最好。他的第一把壶——子冶石瓢,耗时两年半,终于达到行业内收藏级别。这把壶被一位台湾明星收藏,后来两人邂逅,一见如故,这大概就是所谓的“壶缘”吧。

虽然学习的是理科,但耿浩非常喜欢传统文化,喜欢读书;在灵感匮乏的时候,他会选择外出走走。故宫等国内外博物馆是他最醉心之处,他好像走进了古人制作陶器的场景,看见了八卦阴阳的流转,听见了这些古物的生命呼吸,无极提梁壶的创作灵感便在机缘巧合下迸发。该壶整体方中有圆,S形壶盖烧制尤难,壶意阴辅阳、阳佐阴,气息相通,万物生发。凭借这件作品,他一举夺得“风华正茂”青年陶艺家创新大赛金奖。

近年来,越来越多人喜欢耿浩的作品,业内人士称他是业内青年实力派。面对别人的夸赞,耿浩总是羞怯一笑:“我只是在做一件自己认为有意义的事情。”

(新力)

【陶艺大观】

宜兴青瓷器 东方蓝宝石

平步青云 谈志坚 制

青瓷是中国在世界上最早发明的瓷器,宜兴是我国青瓷的主要发源地之一。其历史悠久,始于商周,盛于两晋,历尽兵燹,屡经盛衰,至唐宋后衰落中断。

宜兴现代青瓷复产于上世纪60年代,其繁盛期器物造型千姿百态,釉色青中泛蓝,如冰似玉,成为陶都五朵金花中的一朵奇葩。上世纪80年代,宜兴青瓷远销50多个国家和地区,风靡欧洲,被誉为“东方的蓝宝石,精美的碧玉器”。

进入新世纪,宜兴青瓷强调个性彰显,在继承传统技艺及传统器型的基础上,大胆引用其他陶瓷门类的制作技艺,积极吸收融合现代科技手段,在原料釉料、成型烧成工艺、装饰手法等各方面锐意创新,尤其是采用更多富有隐喻色彩和审美情趣的艺术语言,将青瓷美的触角伸向人心灵深处,从艺术深层次上实现了对青瓷“美”的综合表现,开发出众多颇具时代特征的工艺品和日用品,涌现了谈青窑艺、碧玉、碧云、中远等制作品牌,展现了宜兴青瓷丰富的艺术表现力和深厚的文化内涵。

(谈志坚 作者系江苏省陶瓷艺术大师、江苏省“非遗”宜兴青瓷制作技艺省级传承人)

【珍品鉴赏】

古风翩然陈鸣远

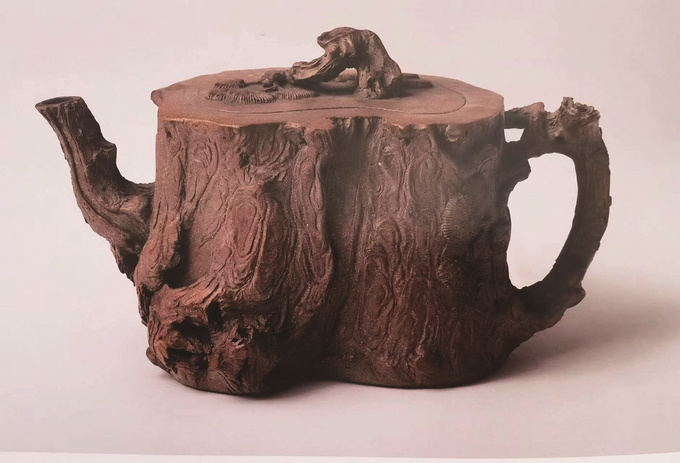

松段壶 陈鸣远 制

陈鸣远,清代康熙、雍正年间宜兴人。其技艺精湛,雕镂兼长,是紫砂史上技艺最为全面而精熟的大师,被誉为时大彬之后紫砂史上又一位里程碑式的巨匠。

陈鸣远创作范畴极为宽广,光货、花货兼擅,作品风格既有明式光壶的朴雅,又具仿生肖形的写实和精巧雅韵。此“松段壶”以大自然中一截苍老松树为原型构思入壶,以古松肌理塑造出气韵古倔的壶型、壶嘴、壶把,整体做工古朴大方,线面挺括。壶身树桩的仿生形态上下贯通,栩栩如生,再加上瘢痕、裂纹、树皮的模样,更显得十分生动,再配以契合老树的泥色,充满大自然的生动情趣和人文气息。

【行业资讯】

中国宜兴国际陶瓷花盆艺术节开幕

日前,由江苏省陶瓷行业协会、宜兴市文体广电和旅游局、宜兴市陶瓷行业协会主办的第六届中国宜兴国际陶瓷花盆艺术节暨“神力杯”第十一届全国陶瓷花盆创新作品大赛,在中国宜兴陶瓷博物馆举办,宜兴市委、市政府相关领导参加了活动。

本届“盆艺节”吸引了宜兴与国内陶瓷花盆产区及海外20多个国家的350件(套)创新作品参展参赛。经评比,共有111件(套)作品分获金、银、铜奖。

“紫砂九隽创新作品展”举行

6月15日,由国家艺术基金支持,宜兴市委宣传部、江苏省陶瓷行业协会、江苏省工艺美术行业协会、宜兴市陶瓷行业协会等举办的“亦步亦新:紫砂九隽创新作品展”首展在美丽的杭州西子湖畔开幕。

与会领导、嘉宾和“紫砂九隽”现场合影

此次展览共展出喻小芳、范伟群、史小明、蒋琰滨、毛子健、范泽锋、范建军、顾美群、蒋雍君九位中青年艺术家的紫砂艺术作品160多件。作品品类涵盖紫砂光素器、方器、筋囊器、紫砂雕塑和现代陶艺,装饰手法上有陶刻、陶塑、描(嵌)金银、泥绘等;作品遴选兼顾每个人的意匠、技艺特点和艺术个性,让艺术界及时观察到紫砂创作的最新动向,更让广大观众享受到当代紫砂艺术的创新成果。

(阳洋)

热烈祝贺《匠心江苏宜兴紫砂》“非遗”文化品牌宣传专版出版

江苏省工艺美术行业协会

江苏省陶瓷行业协会

宜兴市总商会

宜兴市陶瓷行业协会

江苏省工艺美术有限公司

江苏省陶瓷实训基地

中国宜兴陶瓷博物馆

宜兴市刀笔书法协会

江苏陶都陶瓷城有限公司

邱玉林彩陶艺术馆

范家壶庄

谈青窑艺

韩小虎艺术馆

董亚芳紫砂艺术馆

方华萍方舟砂陶

汤建林紫砂艺术馆

吴芳娣紫砂艺术馆

杨秀芬紫砂艺术馆

陈成紫砂艺术馆

陈忠庆紫砂艺术馆

周志和紫砂艺术馆

周奇鸣紫砂艺术馆

周荣金紫砂艺术馆

顾卫芬紫砂艺术馆

眭龙俊紫砂艺术馆

王玉芳紫砂艺术馆

王芳紫砂艺术馆

王琴芳紫砂艺术馆

方幼琴紫砂艺术馆

卢宁刚紫砂艺术馆

朱水芬紫砂艺术馆

朱俊锋紫砂艺术馆

刘梅仙紫砂艺术馆

至宝紫砂艺术馆

许红娟紫砂艺术馆

许定华紫砂艺术馆

孙明霞紫砂艺术馆

杨卫刚紫砂艺术馆

杨志仲紫砂艺术馆

杨维高紫砂艺术馆

吴军紫砂艺术馆

吴暗华紫砂艺术馆

汪叶紫砂艺术馆

汪成友紫砂艺术馆

汪成林原创紫砂艺术馆

陈国芳紫砂艺术馆

陈珍华紫砂艺术馆

陈美艳紫砂艺术馆

杭锋紫砂原创工作室

郑求标紫砂艺术馆

宜兴窑艺碧云青瓷

耿浩紫砂艺术馆

夏瑞娟紫砂艺术馆

钱海霞紫砂艺术馆

徐暗华紫砂艺术馆

唐门紫砂艺术馆

陶木居紫砂艺术馆

盛听凤紫砂艺术馆

董彩芬紫砂艺术馆

程文兵紫砂艺术馆

程彩华紫砂艺术馆

潘亚云紫砂艺术馆

戴静波艺术馆

(排序不分先后)

(本版统筹:蒋雪梅 杨晓峰)

(供 稿:范晓龙 李 博 马天挺)