国家战略科技力量是能够体现国家意志、服务国家需求、代表国家水平的科研队伍,对于我国进入创新型国家前列、建设世界科技强国至关重要。党的二十大报告对深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略作出系统部署,对国家战略科技力量提出新的更高要求。

近年来,我省不断强化战略科技力量培育建设,2020年6月、2022年9月,省政府与中国科学院两次签署合作协议,携手共建南京麒麟科技城,打造区域创新高地。南京市第十五次党代会明确“突出空间集聚、学科集群、要素集中,打造麒麟科技城战略科技力量承载区”。

战略机遇叠加交汇,南京麒麟科技城迎来关键发展期。紧扣省委关于建设科技强省的决策部署和市委建设引领性国家创新型城市的整体目标,我们坚持“科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”,全力开动创新引擎,着力突破科技创新“有高原无高峰”瓶颈,高标准谋划高水平加快推进国家战略科技力量承载区建设,力争在南京创建综合性国家科学中心和国家区域科技创新中心中发挥核心支撑作用,在长三角勇当科技和产业创新开路先锋中贡献“麒麟力量”。

瞄准“重大原始”,聚力“顶天立地”

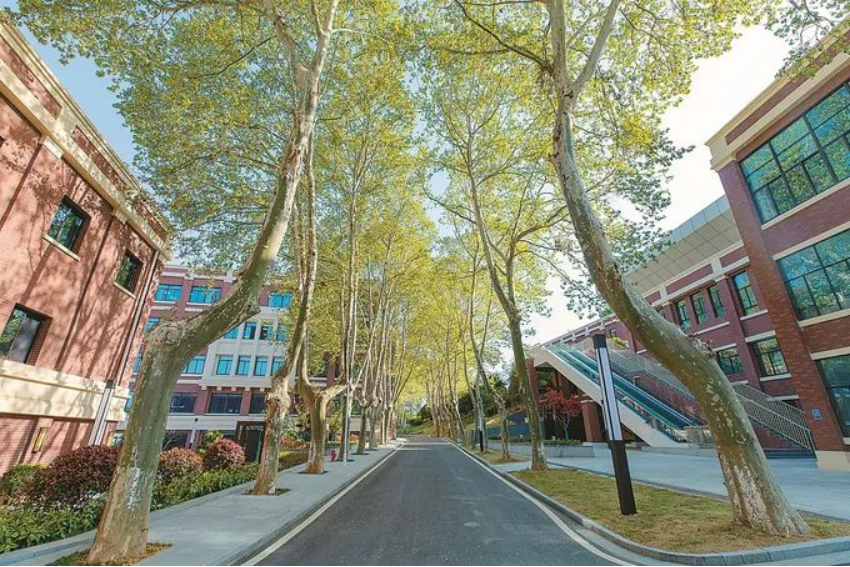

南京市麒麟科技创新园于2010年成立,位于紫金山、青龙山两山间的生态廊道,距市中心直线距离仅10公里,南北连接仙林大学城、江宁大学城两大科教资源集中区,近30所高校分布在园区周围,在校师生超过40万人;南京经济技术开发区、江宁经济技术开发区呈环抱之势,产业辐射、溢出效应明显。

把“风水宝地”变“创新高地”,园区近年来大力引聚“中科系”资源,规划建设的麒麟科技城于2019年被明确为中科院重点支持的区域创新高地。园区在承接中科院南京分院“一院四所”迁建项目的基础上,先后引进自动化所、上海巴斯德所、计算所、软件所、工程热物理所等7家中科院研究所,成立8家“中科系”研发机构,形成了中科院“1+N”(国科大南京学院+多家中科院研究所)创新发展体系,已成为除北京中关村外“中科系”最集中的区域之一。

坚持“四个面向”,统筹把握新一轮科技革命和产业变革机遇、区域经济社会高质量发展需求,以服务支撑国家重大发展战略和构建自主可控新兴产业竞争优势为牵引,以提升基础研究能力和突破关键核心技术为主线,以发挥建制化国家科研机构引领作用和培育重大科技基础设施集群为重点,园区联合落地中科院研究所,启动了多个重大科技基础设施项目的建设预研工作:中科院计算所面向IT3.0万物智联时代,建设“信息高铁综合试验基础设施”;软件所面向安全可控的国产高端软件需求,建设“开源软件供应链重大基础设施”;工程热物理所围绕国家能源结构调整战略,建设“百兆瓦级大规模空气压缩储能实验与验证研究平台”;自动化所按照国家在决策智能方向的战略部署,建设“决策智能与计算创新平台”;紫金山天文台和南京天光所聚焦国家天文大科学设施建造和空间探测前沿研究,建设“空间天文探测与运控实验设施”。

坚持科技创新要“顶天立地”,重点布局信息与人工智能、生命与生物安全、能源与环境等学科领域,形成创新人才团队及重大科研设施的集群效应,优先支持国家战略科技力量牵头承担国家任务,加快取得前瞻性基础研究成果,实现引领性原创成果重大突破。计算所创研院完成了中科院弘光专项,研制出业界首颗融合卫星移动通信和北斗导航的通导一体多模终端芯片,部分解决了制约我国卫星移动通信产业发展的高端核心器件“卡脖子”难题;自动化所创研院成功研发世界首创、国际领先的极低比特边缘人工智能芯片;软件所研究院研发出适配华为鲲鹏、寒武纪思元处理器芯片的国产开源服务器操作系统,并在近期召开的世界互联网大会乌镇峰会开源技术生态创新发展论坛上正式发布“开源软件供应链重大科技基础设施”重要阶段性成果“源图2.0”。

引聚“麒麟之才”,筑牢“创新高地”

集聚“第一资源”,积攒原始创新的“人才家底”。南京市与中国科学院大学合作共建国科大南京学院,2021年9月开学至今在校研究生已超过600人。该院紧密围绕国家和区域重大战略需求,深度推进科教融合,目前已完成资源环境与地球科学学院、天文与空间科学技术学院、信息学院三个专业学院论证,专业学院分别由中国工程院院士张佳宝、中国科学院院士崔向群、中国工程院院士孙凝晖领衔担任院长,全面引领科技创新人才培养。同时,正积极探索人才培育新路径,筹划设立国科大南京学院科技商学院,培养促进科技成果转化和科技产业发展的复合型科技人才。

引聚“麒麟之才”,助推人才与园区“双向奔赴”。目前落地的8家中科院研发机构已集聚各类人才1236人,包括13位双聘两院院士以及33位国家级重大人才,集聚人才中研究生以上学历占比超过60%;累计引进孵化企业143家,总估值超百亿元,其中行歌车载芯片估值达50亿元,中科物栖、方寸知微、控维通信、图格医疗等企业估值均超5亿元。“中科系”青年科学家冷聪博士等众多“青稞”转型“下海”,掌舵科创企业,扎根麒麟不断发展壮大。

栽下“梧桐树”,筑巢引金凤。为给“中科系”等各类高端人才提供更加有力的安居保障,麒麟科创园启动建设人才共有产权房,将按照“限定销售对象、限定销售价格”模式提供给创新人才,为其量身定制优配置、优物业、优服务、优圈层的生活环境,打造高端科研人才安居范本。同时持续推进园区教育、医疗、交通、商业等各方面配套保障,完善空间发展布局、提升城市功能品质、推动优质公共服务资源全面扩容和均衡布局,着力打造集研发、居住、消费、生态等多元功能于一体的现代化科技新城。

对标国际顶流,体现引领示范

创新的集聚规律表明,使国家战略科技力量在空间上集聚,有利于集聚高水平创新资源,加快产生原创性重大科技成果和颠覆性科技,为打造区域创新增长极、实现高水平科技自立自强提供强有力支撑。北京怀柔、上海张江、合肥滨湖、深圳光明等国内多数科学城,都在重大科技基础设施和高水平创新主体方面布局集聚区,以最大限度地发挥创新平台效应,激发创新主体活力。

作为创新驱动阶段发展载体的新形式和各地展开竞争的新焦点,兄弟省市已纷纷依托重大科技基础设施和大科学装置,规划建设综合性国家科学中心以及科学城。相比之下,南京乃至全省资源仍显分散,缺少龙头支撑,南京麒麟科技城的资源集聚规模虽在省内居于前列,但开发建设仍处于起步阶段,大设施建设处于后发劣势,不仅落后于上海、合肥、杭州、深圳等重点城市,与武汉、广州等传统科教资源富集的城市相比也有滞后,亟需获得进一步支持,从而助推省市在新一轮科技创新格局中取得突破。

对比研究国外科学城发展路径可以看到,科学城是城市规划中的“奢侈品”,建设周期漫长,投入巨大,需要有长远规划和战略定力。日本筑波、韩国大德均是上世纪六七十年代先后起步建设的科学城,而后者成功反超前者成为了世界级的创新产业基地,有一个重要原因就是其布局科学研究的方向紧密结合当地产业的发展需求。对于麒麟科技城来说,要在基础研究、应用基础研究、前沿交叉研究等新的科技竞争领域,学习借鉴大德经验,整合资源、建设载体、搭建平台,力争在战略力量集聚上体现高地、原始创新上体现引领、创新合作上体现示范、创新机制上体现先行。

厚植创新生态,打造科创“高峰”

提速推进麒麟科技城强基铸魂、提质增效,麒麟科创园今年启动实施高质量发展四年行动计划,提出“两区三城”目标愿景:紧扣市委市政府确定的打造“综合性国家科学中心核心承载区、国家战略科技力量承载区”总体目标,聚力建设“创新策源活力之城、科技产业实力之城、生态宜居魅力之城”。

对标国内国际一流科学城,打造科创高原上的“高峰”。麒麟科创园不断夯实基础条件平台,培育重大科技基础设施集群,加强战略科技力量集聚,完善承载区科技创新生态。依托南京应用数学中心、紫金山天文台、南京现代综合交通实验室、中国能谷等平台和项目,支持数学、天文、交通、能源等领域开展提升产业自主可控水平、具有市场应用价值的基础研究和应用基础研究,加快重大研究成果落地转化,培育一批“链主式”企业。完善“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链,形成具有全球影响力的人才高地。

坚持基础研究与主导产业发展方向结合,突出前瞻规划,瞄准新能源、新消费两大支柱产业,新一代信息技术、智能制造两大主导产业,以及综合交通、生物医药、新材料等未来产业,加速集聚全球高端创新资源。未来五年,力争汇聚5000名“中科系”人才,落户20家以上国家有关科研机构,培育4到6个重大科技基础设施,集聚4到5个全国重点实验室,初步建成学科集群、空间集聚、特色彰显的国家战略科技力量集聚高地,成为南京市乃至江苏省的原始创新“策源地”、科技创新“新高峰”。(通讯员 许胜)