人物简介:卢鸣,女,汉族,1948年10月出生,国家一级演员,中国杂技艺术家协会会员, 江苏省劳动模范,曾任中国杂协江苏分会常务理事。

卢鸣自小从事杂技表演,功底深厚、技艺娴熟,有《顶碗》《柔术》《转碟》等专业节目,多次出访国外,表演、执教的杂技节目在国际国内获得诸多大奖,1976年与他人合作创作的《转碟》节目中的“头顶叼花”参加全国杂技调演,在北京引起轰动,受到专家的高度评价,并拍成电影《杂技与魔术》。

对话时间:2021年12月11日

对话地点:南京市中山南路101号艺术大楼四楼

参与人员:陈昊、李惠子、陶梦清、杨雨田

家传之学再度创新

我和杂技结缘,可以说是家传。我爸爸是南通市如东县杂技团的团长。在我童年的记忆里,杂技团既是我的家,也是我的幼儿园。杂技团的小演员们,就是我的哥哥姐姐。

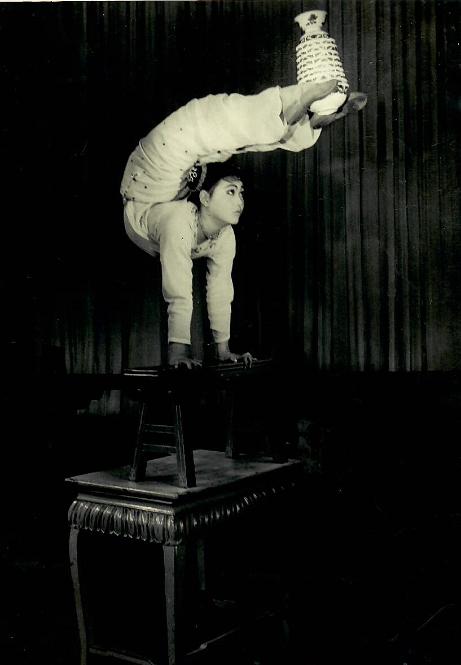

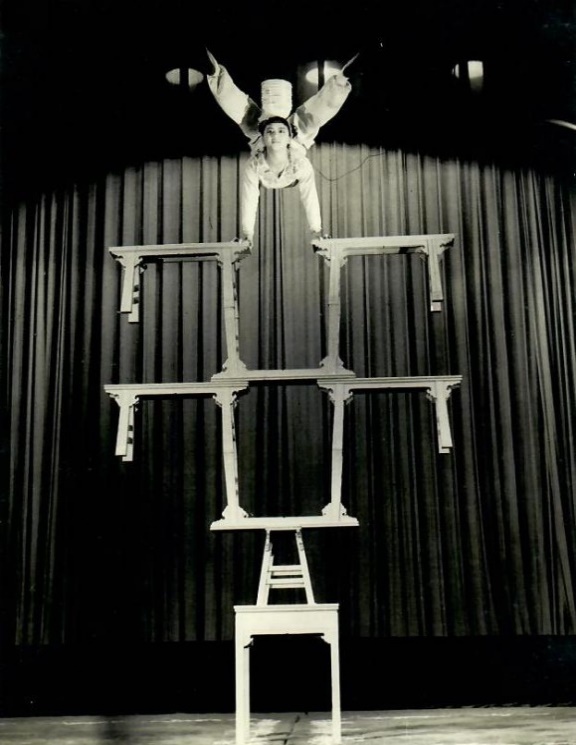

卢鸣表演顶碗

常言说,兴趣是最好的老师。我每天都早早起床,跟着爸爸到杂技团的训练场,跟着大哥哥、大姐姐们一招一式地练基本功。很多高难度的动作,演员们练习的时候都是龇牙咧嘴,好像承受了很大的痛苦,我做起来觉得还比较轻松。老师说,我是童子功,天生就是吃杂技这碗饭的好材料!于是,不到10岁,我就正式登台演出,成了如东县杂技团的一名小演员。

1962年,我14岁,参加了江苏省杂技汇演,表演了平时最常练习的“转碟”,那次发挥不错,观众们一阵阵拍手叫好,我也觉得自己的双手似乎有了“魔法”,童年梦想就要实现了!现在想想,这种“着魔”的感觉,大概就是精神高度集中,进入了所谓“心流”的状态,人器合一,随心所欲,真有一种兴奋而甜蜜的幸福感觉。不久,就被选调到了南京杂技团,杂技也成了我终身的事业。

我最常演出的是传统节目《顶碗》、《柔术》、《转碟》等,随着杂技技巧越来越熟练,慢慢就觉得那种让自己集中全副精力的“着魔”状态不常见了。反思一下,就是传统的杂技动作创新性不足,对演员来说缺乏挑战,慢慢就变成了机械运动。对观众来说观赏性也不足,慢慢就变成了熟视无睹。于是,我就开始琢磨,怎样才能让观众有大吃一惊、眼前一亮的效果呢?

听到我的想法,团长高兴地说我跟他想到一块儿了!我们先是在节目编排上下功夫,按照节目需要创新杂技动作。比如,在传统节目《转碟》中,叼花这个动作是演员是用两层或者三层板凳摆在桌子上,手上边转碟边下腰,用嘴叼放在花瓶里的花。桌子凳子都是固定的东西,是“死物”,比较容易掌握平衡,但同时演出也容易程式化,观众看上两遍就不觉得新奇了。我们团长就提出,能不能用人来顶?男演员用头顶着我,然后我再进行转碟、叼花等等各种动作的变换。虽然这对演员挑战很大,但正是这种挑战,也会激发起更多观众的兴趣,带来好的演出效果。

说干就干,按照节目的设计,我下面的男演员双手转动八个碟子,头上顶着一个特制的花瓶,花束中藏着两根钢筋一样的铁架子,在架子上放一个小条凳,我站在凳子上,一面双手转动八个碟子,一面身体后仰,下腰用嘴叼起花瓶里的绢花。在经历了不计其数的尝试、练习以及和搭档的磨合,我们终于实现了突破,创造出《转碟·头顶叼花》,1976年参加全国杂技调演。我们的表演在北京引起轰动,受到专家的高度评价,报纸争相报道,后来还拍成了电影《杂技与魔术》。

出国经历终身难忘

“国之交在于民相亲,民相亲在于心相通。”中国的杂技历史悠久,是国之瑰宝,也是沟通中外的重要艺术桥梁。在中国走向世界的进程中,杂技艺术是促进民心相通的重要手段。在南京杂技团的日子,让我印象最深刻的,是我作为演员的两次出国经历。

在上世纪六七十年代,中国除了“乒乓外交”还有“杂技外交”,我们南京杂技团积极服务国家外交大局,我也参与了很多外交活动。1964年我随团出访西非七国,当时我才十几岁,是团里最小的一批演员。非洲人民对我们的到来非常欢迎,观众们在演出结束时爆发出热烈的掌声,和我们亲切互动,久久不愿离去。这让我对演出的成功十分骄傲,也由此感受到了新中国和这些新生国家和人民的友好情谊。在出访过程中,我们经常受到当地政府的特殊照顾。当时,那些国家有的还未与我们正式建交,有的历经战乱满目疮痍,甚至有的还在打仗,形势还是比较紧张的。在我们坐车去演出的途中,当地都会派车开在前面探路,以防有路上有炸弹。

第二次比较长的出访就是1976年,我们出访了苏里南、巴拿马、委内瑞拉、土耳其四个国家,除了和第一次相比同样的激动,这次我又多了自豪。飞机降落,当地自发来迎接的华侨们非常激动地围上来告诉我们,为了欢迎我们的到来,当地的大楼都挂起了五星红旗。

临危受命获得大奖

在1975年之后,我的表演已经接近成熟,尤其是“顶碗”有了自己的特色,并成为团里最具优势的基本节目之一。而我知道,要想有优势,必须有人才。于是我在演出之余开始带学生,后来也因为身体原因,慢慢从演员转变为教员。1988年,全国第一届少儿比赛筹办,团长给我布置了任务,一年之后要拿出节目参加比赛。接到任务我就开始犯愁了,以前的学生培养少则五年,多则六七年才能毕业,光练习基本功没有个一两年时间都不行,从第三年开始才逐步加技巧编节目。

未来国际杂技比赛金牌

翻来覆去想了好几天,我决定从自己的专长“顶碗”入手。这个节目我从小就练,对表演中的每个环节、每个细节都烂熟于心,也有些独特的创作体会和技术创新。特别是,相对于其他杂技节目,这个节目对力量的要求没那么高,又能发挥孩子柔韧度好、身体轻的优势,完成顶上顶等高难度动作把握更大,而且十分具有观赏性。因为表演者是两个孩子,节目最终命名为《小顶碗》。

有了目标就要解决传统训练周期过长的问题,我采取了基本功与专业功双管齐下进行训练的速成法,把分门别类的基本功进行减少、压缩,同时练习专业功,再反过来强化针对专业功的基本功,这样子大大缩短了培养的周期。一年之后,《小顶碗》获得了到全国第一届少儿比赛金奖,得知我们的节目只用了一年就训练出来了,很多人都不相信,惊呼这怎么可能?!后来在上海开杂技研讨会,我到场进行演讲,大家听了我讲解的速成教学法,纷纷表示认可与佩服。

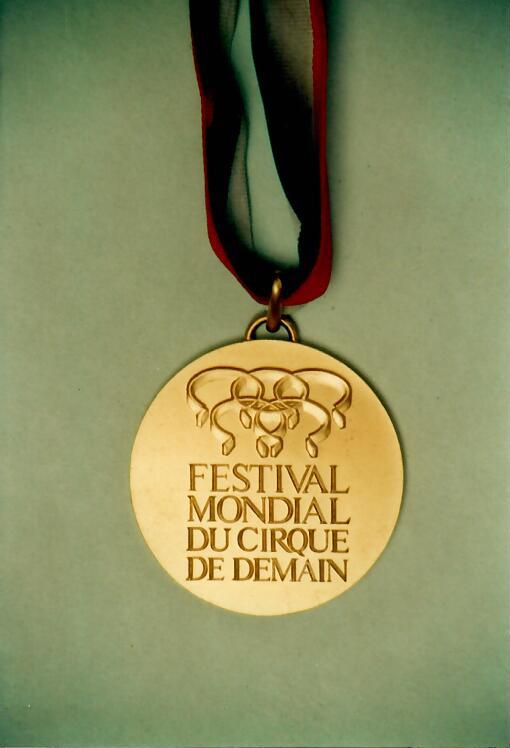

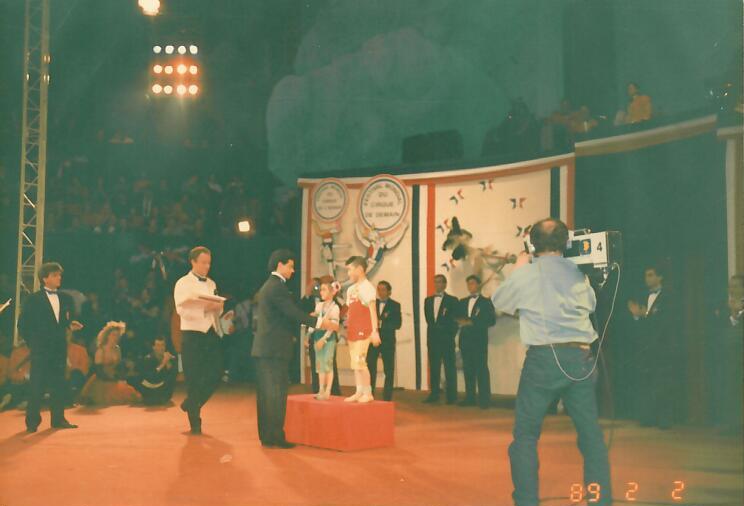

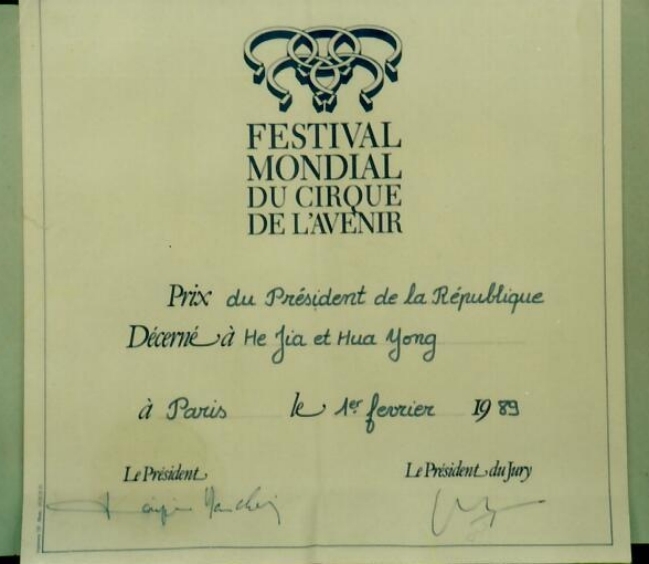

1989年初,我们远赴法国比赛,《小顶碗》这个节目一经演出,轰动全场,大家评价说中国杂技艺术以难、奇、绝、美著称于世,这个节目还充分体现出童心、童真、童趣,很有新意。甚至表演结束后,有几个法国老太太跑到后台,非要来看一看这两个小演员。最终《小顶碗》荣获第三届未来国际杂技比赛最高奖——法兰西共和国总统奖,这个舞台上最小的孩子获得了最高的奖项!在当时的杂技界,一般颁奖都是直接颁给演员颁给学生的,但是文化部特地又给我颁了教师奖。后来法国的电视台还制作了专题节目,播出之后也有很高的反响。我觉得,这不仅是对我教学成果的认可,更让我有种为国争光的荣誉感。

法兰西共和国总统奖奖状

师生演出趣事良多

获奖的女孩叫何佳,男孩叫化勇,他是南京杂技团现任团长。让杂技演员们梦寐以求、大多数人终身无缘的世界杂技最高金奖,他们小小年纪就拿到了,看似好像买彩票中了大奖,实际上完全不是那回事。这里面有幸运的成分,根本还是靠巧妙的设计和扎实的基本功。在这个节目中,男孩倒立为基座,女孩又倒立在男孩掌心。然后由倒立在半空中的女孩以头、脚顶碗,共顶5个到6个碗,其中穿插各种高难动作,种种技巧超越了人体的极限。训练的过程肯定不是一帆风顺的,我这两个学生本来年龄就小,何佳当时才五、六岁,化勇比较懂事,也有一定的基础,但是,要在空中顶起来另一个演员做动作,头、腰、腿的基本功和技巧要特别好,要靠刻苦的训练,也要克服心里的恐惧,难度可想而知。因为两个孩子还小,他们俩在杂技团的一切生活起居都是我负责的。在训练时,我是他们的老师,要求他们把每个动作都必须做到位,决不允许偷工减料。在生活中,我像他们的妈妈,甚至可以说,比对自己的孩子还操心。

我从自己一生从事杂技事业的实践中体会到,杂技和其他高水平的智力、体育比赛一样,不需要也不可能人人都去干,首先必须具备较好的自身条件,百里、千里挑一,俗话说看祖师爷是不是赏你这碗饭。有了好的自身条件,加上科学的训练,很容易出成绩,否则练得再苦也没有用。所谓突破自身极限,实际上还是在身体能够承受的极限之内,或者说是调整到身体的最佳状态,掌握好度,才能有最强的爆发力支撑最精彩的表现。奥运会上,各种体育职业联赛上,都是后来者居上,世界纪录一次次被刷新,而在杂技领域,在训练、防护、医疗技术等日新月异的今天,杂技难度却有退而求其次的苗头,靠所谓声光电等技术手段遮丑,这不是一种进步,而是一种不思进取、因循守旧,最终会失去杂技安身立命本钱的倒退。

在我们平时训练、比赛的时候有很多小插曲,比如去法国参加比赛前发生了一件事,可以说是“大难不死必有后福”了。我带着学生去上海进行集训,全国的各大杂技团也都汇聚到上海。有一次在杂技场训练的时候,突然人群里一阵骚乱,说是老虎跑出来了,我还没来得急反应,一回头一只大老虎就从几十米外向我们冲过来,我当时还算沉着,一个箭步把两个孩子拽过来,一边胳膊夹着一个,拔腿就往外跑,等我跑出训练场站到大路边把孩子放下来,才感觉到自己也是怕的发抖。后来还有人说我这么爱护学生,其实当时根本没想那么多,就是本能的不能自己跑了,就算咬着自己了也不能咬着俩孩子了。后来这个事情查明了原因,是饲养员给老虎喂食完笼子插销没插好,还好刚刚喂了它,老虎攻击性没那么强。

真正到了法国比赛,孩子紧张,我也是一直揪着心的。当时第一次参加这么大型的比赛,马上要登台了,我六岁的这个学生突然开始哭的在地上起不来,问他怎么了,孩子也说不出个所以然,后面准备表演的同行也问怎么回事。当时我是又急又气,这可是代表国家进行参赛的,全国只有两个名额,一个是天津杂技团一个是我们,不仅彰显杂技团的实力更要为国争光。可是我又不能打他骂他,只能半哄半骗的,最后这孩子终于说了,因为他看见了团长。我们的团长一直带团在美国演出,我们自己在国内训练,已经很久没有见过面了,当时团长也是这次比赛的评委之一,他看见团长一边兴奋一边就闹人来引起大人注意,于是我就赶紧安慰他,说你好好表演,团长一直看着呢。还好这个孩子是“人来疯”的性子,在台上人越多他越兴奋,最后表演非常成功,好多评委跟团长说你们这个节目真厉害。

这些奇妙的、独特的的经历,对一般人来说应该是不可能碰到的,但是对我来说像是历险记一样,也是很珍贵的回忆。

因材施教严格训练

从上世纪70年代我开始带学生,到慢慢转成专业教员,这期间我在杂技团教学了有30来年,带出了6批学生。从最开始的一边当演员一边凭经验带学生这种师傅带徒弟式的教学,到系统的、因材施教的全职教员,我也一直在不断摸索、改良、创新,形成自己的教学方法。

在教学过程中我发现,就跟学文化课一样,学杂技的学生也分天赋型和努力型的,更通俗点讲就是聪明的孩子通常懒,那笨的孩子就特别勤奋,像平时训练那些身体条件好、悟性高的孩子学动作很快,但是他总觉得自己学会了就不好好练习了,那还有一部分学生刚好相反,学的慢但是练习的多,这两种学生都很常见。要是有一个学生又聪明又勤奋那是不得了的,不过我觉得我教了这么多学生,这种勤奋又有天赋的好苗子还是不少的。

在学生的选拔上我们也有很多讲究,要选出整体素质符合杂技要求的学生。70年代的时候,我们的学生都是老师们亲自去南京市各个学校现场去看、去招生的。因为是招演员,首先肯定是外表漂亮,形象要好,就比如我们团非常优秀的演员马宝萍,当时第一眼我就觉得这个女孩合适,后来也是顺利把她招进了团里。把形象过关的挑出来后,还要测试学生的反应能力、平衡感。另外,杂技演员对于柔韧度有比较高的要求,我们还要判断孩子的骨骼情况,最好还有符合一些杂技项目的特点,最后肯定是接受能力和他本人的意愿。经过这一套选拔的标准,基本上留下来的孩子都是比较有天赋的,或者说是表演杂技的这块材料。

平时训练中,我对学生们的要求很严格,属于比较严厉不太好说话的老师。因为杂技有一定危险性,只有平时把基本功练扎实,后续上技巧的时候才不容易受伤,这也是对学生的一种保护。而且严师出高徒,杂技很大程度上就是不断训练熟能生巧,舞台下的每一分努力都会在比赛中、表演中展现出来。不过在平时的生活中,我对学生们是非常和蔼、亲切的,也很好说话,特别是小一点的孩子,还要负责他们的生活,所以遇到什么困难孩子们都会跑来给我说,也很亲近我。其实过于严厉会让学生产生畏惧的心理,他在训练的时候越害怕做不好,越容易做不好,宽严并济让学生们对上课有敬畏的心理,同时又对你非常信任才能达到好的教学效果。我的学生们也都知道我的脾气,有一次电视台的记者来采访,有个孩子说,我平时就喜欢卢老师,因为她像我的妈妈一样,不过上课的时候我也有点怕她。

带出了一批又一批学生,尤其《小顶碗》获得世界级的大奖之后,杂技界对我独创的速成教学法从初始的惊奇,到许多杂技团纷纷邀请我到各地授课。我受邀到当时杂技届很知名的广州战士杂技团教学,他们都对我这种创新的教学方法给予高度评价。我退休以后,上海杂技团也邀请我去授课,在上海教学了一段时间,我还是回到了南京。虽然我已经退休将近20年了,但是我对南京杂技团的感情、我与学生间的师生情谊是一直没有变的。

与时俱进教学改良

从我开始接触杂技到正式成为杂技演员,再变成老师培养下一代,这个过程中,我看到了或者可以说见证了我们团、乃至中国杂技的不断更新、变化。最开始的时候,“杂技”还没有一个统一的称呼,当时只是按照具体节目比如柔术、顶碗、走钢丝、变戏法分别命名。上世纪五十年代,随着中国杂技团成立,周恩来总理将分门别类节目的集成统一定名为“杂技”。从字面就能知道,“杂”指多样,“技”指技艺,当时的杂技特色是精与技巧,主要突出“难、险”这两点,做他人所不能及的高难度技巧,给观众近距离的视觉冲击。到了中期,由于杂技比赛盛行,大众对杂技的了解也增多,杂技创新的要求中又加入了“奇”这个因素,要与众不同、富有新意,做他人所不能想的创新动作才能让人眼前一亮。比如我们团1975年被收录进中央新闻纪录电影制片厂拍摄的纪录片《杂技与魔术》中的优秀节目《杠杆飞人》《椅子劈砖》《头顶叼花》等等,都是我们团首创、首演。再到近些年,从杂技中演变出杂技艺术这个领域,于是“美”也成为了创作中必不可少的要求,杂技整体呈现融合的趋势。我们团这两年推出了很优秀的杂技剧作品,比如《渡江侦察记》《大闹天宫》《黎明前夜》等等,这些杂技剧是以杂技表演为基础,舞美、灯光、音乐各个领域协同合作,将分门别类的单个杂技统一编排,起承转合加入剧情,形成一个完整的故事,给演员赋予一种人物形象,最终在舞台上呈现出来。这些创新可以说与我们早年小剧目形式的杂技表演有着翻天覆地的变化,是之前想象不到的。

时代在变化,杂技在变化,我在杂技团带的6批学生,每一届也都在变化。最开始团里的节目基本以小杂技为主,小杂技的意思是杂技中的单独一项,比如顶碗、转碟单独形成一个小节目。因此当时招生是哪一项缺人,针对这一项招学生进行补充。到了70年代,团里逐渐形成综合性的剧目,于是开始批量的招生,我特别清楚地记得70年招生,总共找了40名学生,其中22个女孩,18个男孩。这批学生从招生就有统一的标准,招进来后便从基本功开始进行系统的学习,包括腰腿顶功、翻跟头、舞蹈、形体训练等等。在训练两到三年基本功之后,根据他们各自所特长的项目,逐步加入专业功的练习,大概在六七年后正式毕业参与演出。这样子成批训练出学生,大家年龄相仿、程度相近,可以排练规模更大的作品。后来,我的速成训练法也有所改良,因为这个方法对于单个剧目成效比较显著,可是随着杂技发展,各个单项有所融合,学生们表演一段这个剧目,又会有新的剧目退出,因此速成法中加强了一些比较有互通性的、基础性的基本功,更加符合培养杂技演员的要求。

对于普通观众来说,杂技就是一次身心愉悦的娱乐。对于一般演员来说,杂技就是一份养家糊口的职业。我有时候会问自己,杂技对我意味着什么呢?可以说,杂技就是我的命!

我从小学艺,10岁登台,在南京市杂技团当演员、当教员干了40年,退休后作为中国杂技艺术家协会会员、南京杂技艺术家协会常务理事,继续为杂技事业献计献策。回想起来,我这一辈子没干别的,就是在传承发展中国杂技文化上,认认真真地跑完了先是父亲、后是组织交给我的接力棒。在台上演好杂技,就是我生命中最值得骄傲的高光时刻!教好杂技,培养新人,我的青春和生命就在杂技艺术的发扬光大中,得到了最好的延续和传承。

从上台表演到培养出一批又一批学生,看着我的学生们都做出了很好的成绩,我发自内心的感到高兴。同时也非常感谢团里这么多年的支持,将要紧的任务交给我,给了我好的平台与充分的信任,有了这么好的机遇再加上自己的努力,我才能获得“江苏省劳动模范”“南京市三八红旗手”等称号。

我2003年退休,到现在快20年了。虽然退休了,可我一直关注着杂技事业,更关注着南京市杂技团。我知道,这20年,我们团历经了市场经济的大风大浪,经历了创新转型的艰难曲折,在历届团领导班子和一茬又一茬骨干演员的共同努力下,趟出了一条的社会效益和经济效益双丰收的演艺之路,率先走出了观众萎缩、市场低迷的困境。我总觉得,杂技虽然是老祖宗留下的老手艺,但是,不同于一些已经脱离了时代环境的非物质文化遗产,这个行当天然就具备与时俱进、传承创新的需求和能力,她是古老的,又是年轻的。她传承着人类从古代到今天一路走来的文化符号,也蕴含着人类从现在到未来开发潜能的文化基因,不仅现在需要,未来更需要。我相信杂技事业一定会长久地流传下去,不是因为老祖宗的玩意儿不能丢,而是因为杂技水平代表着人类发掘自身潜能、超越身体极限的最新探索,这种探索不管是中国还是外国,东方还是西方,永远不会停滞。杂技是身体和头脑的极限运动,四肢发达、头脑简单不可取,头脑发达、四肢萎缩同样不可取,不会是人类发展的方向。我相信,年轻人会越来越多地到杂技演出现场来,将来也许他们可以借助设备,加入到他们喜欢的演出中来。

现在,我的一些学生已经成为了团里的领导、老师,继续教导着下一辈的学生继续传承杂技事业,看到团里这些新鲜血液充满朝气的面庞,我仿佛看到了当年的我们,感受到前所未有的活力。希望这些孩子们跟着老师勤学苦练,让杂技团再上一层楼,他们越好,我们越高兴。(撰稿:陶梦清)