文化如水,润物无声。无锡锡山,一方钟灵毓秀、文脉绵长的沃土,3000多年前的泰伯奔吴,开启吴文化之先河,让这一带成为长江中下游地区的文明之源。

人文如歌、星汉灿烂。42.195公里的宛马赛道是一场用脚步对历史的穿越,移步换景的美景背后,藏着怎么深厚的文化和故事呢?

九里河风光带

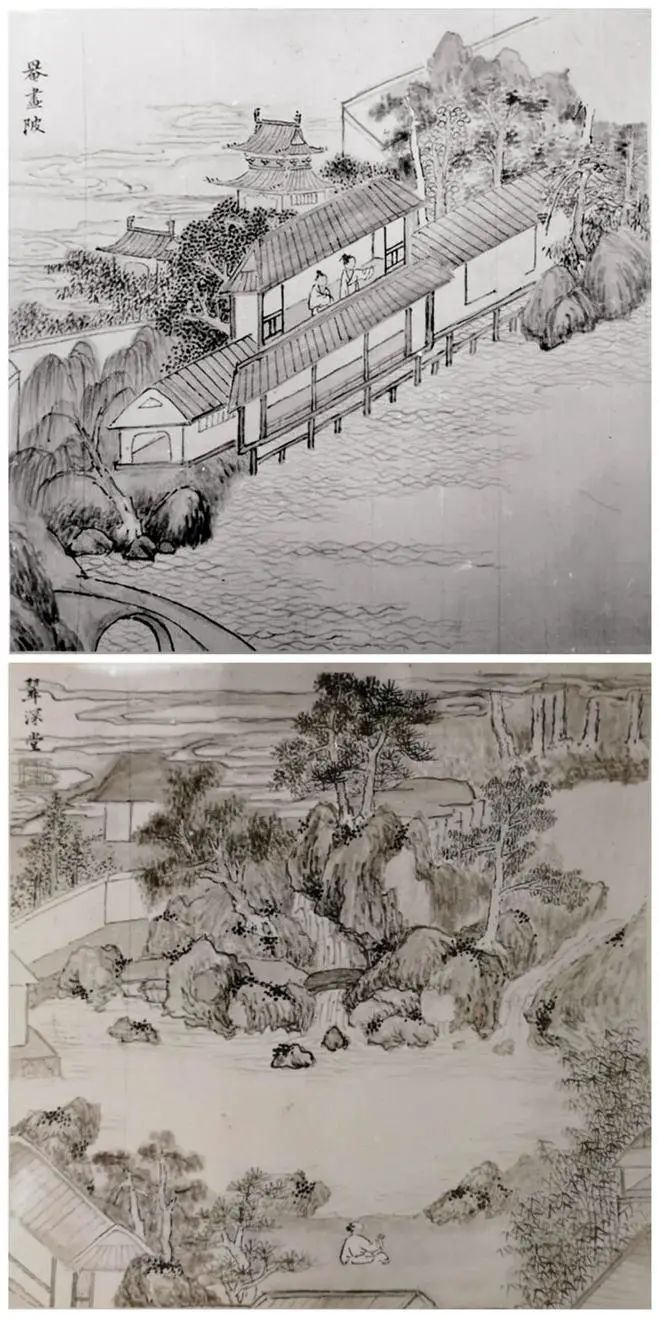

▲古时九里河沿岸风貌

九里河是锡山的“母亲河”。它的起源可以追溯到公元前3000年左右的新石器时代。据考古发现,这一地区的原住民在新石器时代就已经开始在九里河流域定居,他们以渔猎为生,逐渐形成了一个小型的聚落。随着农业的发展和人口的增加,九里河流域的居民开始进行农耕,种植水稻、小麦等作物,九里河也成为了他们生活的重要水源。

▲九里河原貌

时间的推移,让九里河逐渐成为无锡地区的重要交通要道。在唐代,九里河水运繁忙,河上往来的船只络绎不绝,沿岸也逐渐形成了繁荣的市镇。而在宋代,更是成为了无锡的经济中心,沿岸商业繁荣达到了巅峰。

九里河以其独特的自然风光和悠久的历史文化而闻名。如今,整治后的九里河两岸,建设了许多公园和景区,彰显出江南水乡的雅致和生态之美。九里河湿地公园成为周边居民生态休闲娱乐的好去处,碧波荡漾、花红柳绿,红瓦亭阁、长廊栈道、运动场所等设施齐全,或晨曦初露,或华灯初上,漫步河畔,舒心惬意。

吼山

吼山,原名堠山,又名金牛山。据《泰伯梅里志》载:堠山,在龙腿西,一名七云山,亦名缑山。《吴地记》云:(吼山)周七里,高七十丈(府志云高三十丈)。不峰不峦,突起平地。

吼山山高125米,东西走向,形如卧龙。山势蜿蜒起伏,面积5.6平方公里,有泰伯洞居、飞来椅、七云道院、一壶泉、金牛舍、七仙女嬉水等遗迹。

江南吴地有太多的故事和传说,然而若论吴地发端,文明起源,却少不得要提到一位人物——他就是吴地的始祖泰伯。吼山正是泰伯定居梅里的第一处居住地。公元前12世纪商朝末年,泰伯为让王位,携弟仲雍南下,辗转跋涉数千里,沿途寻觅可供安居创业之地,最终看中了吼山这块风水宝地,便在吼山上居住下来。

泰伯来自陕西,于是模仿陕西窑洞,凿了一个山洞居住。后世百姓感念泰伯功德,将泰伯居住过的山洞视为圣迹,称为“泰伯洞居”。

汉元帝时,陕西道教茅氏三兄弟在吼山采制草药,为民治病,深受四乡人民崇敬。尔后在山上建了三茅真君殿,乡人每年农历三月十八日进香,形成了每逢农历三月十八庙会,至今不变。

1978年以来,吼山进行了风景开发,新建和修复了一壶泉亭、舒怡亭、放生池、贤光阁等景点,公园前建山门牌坊,飞檐翘角。“吼山森林公园”匾额由无锡名家钱绍武所题。

胶阳路

青山绿水,秋色无边。行走在胶阳路上,如同进入了艺术的世界。这里拥有翠屏山、胶山、吼山、鸡笼山、凤凰山等山林名胜,拥有胶山寺、窦乳泉、玉皇殿、安国墓等文化遗存,涌现出胶鬲、李纲、安国、顾宪成等文化名人。

北宋时期,曾有一位少年在胶山朗声读书,他就是南宋第一位宰相李纲。李纲字伯纪,自号锡山居士,人称“梁溪先生”。李氏家族本是唐朝望族李氏后人,在李纲祖父一代从福建迁徙江南,择居于锡东的胶山脚下,南宋淳熙年间胶山寺附近还建有李纲祠。据称,胶山附近曾有李纲所建的“李公桥”,还有李姓聚居村落,村民皆自称李纲后代。

李纲人生坎坷跌宕,“出将入相”名流青史。他为官两宋长达30多年,历经七上六下的波折。他还是一位优秀的文学家、诗人,《全宋词》收录李纲53首词,《梁溪全集》180卷收有诗作1466首。

安国,人称“桂坡公”。明代时无锡民间曾流传着“安国邹望华麟祥,金银日夜用斗量”的民谚,传说中的这位安国,人称“安百万”,为人仗义疏财、乐善好施,在当地拥有极高声望。“安镇”的地名亦因其获名。

收藏,是安国对文化的重要贡献,他收藏的石鼓文北宋拓本(10册),内容全拓印精,在唐拓本失传情况下,属最上乘的传世拓本。安国另一大文化贡献是铜活字印书,明嘉靖初,安国成为华燧之后无锡最重要的活字印书家。1512年起,安国以“桂坡馆”之名,采用铜活字版印制了大批书籍,不少藏于国家图书馆,在我国乃至世界印刷史上都享有盛名。

胶山南麓有座西林园,曾有“中国十大园林之一”“江南四大名园之一”之称谓。始建于明代嘉靖年间,西林园以其精湛的造园艺术与寄畅园并称为明代江南名园,由安国花费巨大精力筹建。

西林园并不是为满足私人休闲观赏之需而建造,而是出于改善生态环境、造福于民,对自然景观进行的改造。当时的西林被誉为一邑园林之冠,声名远播,许多文献、诗集对其均有描述。从无锡博物院馆藏的明代张复的《西林三十二景图》,可一窥西林园气势恢宏的规模和美不胜收的景观。虽然如今盛景不在,随着翠屏山旅游度假区的重新规划建设,我们或将在锡山看到的复原再现的园林风貌。

无锡顾氏被誉为“簪缨之家”,史上曾有26人考取进士。顾氏世居安镇胶山乡芙蓉山,人才辈出。泾里长房出了状元顾皋;泾里三房成就了“五世科第”,顾宪成、顾与沐、顾枢、顾贞观、顾开陆五代嫡亲皆科举有成;此外,顾可适、顾可学、顾可久三兄弟皆考中进士,是为佳话。

顾宪成是明代的著名思想家,也是锡山人的骄傲。他自幼聪慧好学,6岁入私塾,曾题诗“读得孔书才是乐,纵居颜者不为贫”于壁。青年时代,即写下“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心”的千古名联,表露出矢志苦读“以天下为己任”的情怀和抱负。

顾宪成为人正直、廉洁奉公、举贤荐能,致仕返乡后,讲学于同人堂,声名大振。万历二十二年,顾宪成募集白银2000余两,历时五个月重修了宋代杨时创立的东林书院,同年十月订立《东林会约》,建立了一整套完整的讲学、管理制度。从此东林书院走上正轨,聚天下有识之士,倡导理学、抨击时弊,名播遐迩。

宛山湖

宛山湖原名宛山荡,南临太湖、北通长江,山抱水契、生态优越。湖中有洲有岛,洲岛之上遍植花木,绿意葱茏,鸥鸟翩飞;湖面宽窄不一,形态多样,有沟有塘;蓝天白云之下,湖上鹭鸟成群,秀美风光无限。

宛山湖一带人文资源丰富。湖畔的宛山之巅有明代嘉靖年间顾大栋所建石塔,迄今已有近500年历史。宛山二房廊下顾氏家族是中国著名舆地学家族,顾祖禹所著280万字《读史方舆纪要》,开中国舆地学研究先河,具有巨大的学术价值。宛山之南的马渎,相传是三国时期周瑜引兵过境时的饮马之地。宛山荡北有初建于唐代的云庆寺,传说僧人们诵经劳作之余,常操习乐器自娱,久而形成了一支清新优美、情韵浓郁的乐曲,即被誉为“江南丝竹八大名典”之一的《云庆谱》。

宛山石塔

宛山石塔,又名报亲塔、宝清塔,建于明代嘉靖二十六年,是江苏省仅存的明代古塔。2011年12月,江苏省人民政府认定其为江苏省文物保护单位。

石塔为仿楼阁式,六面七层,高16.7米。石塔上的佛像雕刻线条流畅,洗炼凝重;人物造型高贵生动,宝相庄严,为古代南方典型石塔风格,具有较高艺术、文物、历史价值。有关记载表明,清代康熙、乾隆、道光三朝年间,石塔多次遭雷击,毁坏严重。2000年,锡山市人民政府和羊尖镇人民政府筹资将之大修,历经沧桑的古塔恢复了原貌。

曾是一个个被围堰分割得支离破碎的散乱鱼塘点,如今已建成300多公顷的生态湿地公园。随着宛山湖生态科技城如火如荼建设,也必将点亮这座未来之城的美好未来。

千年时光荏苒,这些文化印记记录着那个时代活色生香的社会百态,也深深镌刻于锡山的发展纹理,展现着多姿多彩的江南风韵,更激励锡山儿女砥砺前行。(文章来源:锡山发布)