2023年10月21日,“纪念《新华日报》移渝发刊85周年暨第一届红岩精神与《新华日报》学术研讨会”在重庆红岩干部学院成功召开。这是学界第一次将红岩精神、《新华日报》这两个重大科学命题并题研讨,有开创性意义。

此次学术研讨会由西南政法大学、重庆红岩革命历史文化中心、新华报业传媒集团、重庆史研究会主办,西南政法大学新闻传播学院、《传媒观察》编辑部、重庆红岩精神研究会、重庆红岩革命历史博物馆革命文物协同研究中心、西南政法大学—重庆红岩革命历史文化中心新闻与传播专业研究生联合培养基地、西南政法大学《习近平新闻舆论工作重要论述》课程组承办。来自全国各地高校新闻院系、文博单位、媒体机构等的70余名专家学者汇聚重庆,纪念《新华日报》移渝发刊85周年,深入研讨红岩精神与《新华日报》的关系,为新时代红岩精神传承弘扬贡献智慧和力量。

会议现场

西南政法大学党委常委、纪委书记赵骏

西南政法大学党委常委、纪委书记赵骏在致辞中回顾了《新华日报》在重庆的革命岁月和西南政法大学与红岩精神的深刻渊源,介绍了西南政法大学新闻传播学院的学科建设、学院发展、办学成果,肯定了继承党报传统、弘扬红岩精神、开展《新华日报》史研究有着重要的起步意义。他强调,一定要持续做好红岩精神与《新华日报》相关研究,产出具有西政和重庆标识度的重要成果,把研究做实做深,把影响力做大做强。

重庆红岩革命历史文化中心党委副书记、主任、重庆红岩精神研究会会长雷莹

重庆红岩革命历史文化中心党委副书记、主任、重庆红岩精神研究会会长雷莹在致辞中指出,在《新华日报》移渝发刊85周年之际,召开一次高水平、高规格的学术会议,不仅为重庆红岩革命历史文化中心创造了与国内党史界、教育界、新闻界专家学者难得的学习交流机会,也增进了馆校间的学术交流与合作。她表示,希望共同为新时代红岩精神的传承与弘扬,高校新闻传播学科建设等贡献智慧和力量。

新华日报社党委委员、副总编辑钱丽萍

新华日报社党委委员、副总编辑钱丽萍在致辞中梳理了新华报业传媒集团在《新华日报》的历史研究、新闻报道和精神传承等方面的成就。她以“我住长江头,君住长江尾。日日思君不见君,共饮长江水”来形容重庆和南京的关系,而《新华日报》则是重庆和南京十分重要的隐性联系,将这两座具有历史底蕴、革命文化的城市紧紧地联系在一起。

中国抗日战争史学会副会长、中共重庆市委宣传部原常务副部长、重庆史研究会会长周勇教授

中国抗日战争史学会副会长、中共重庆市委宣传部原常务副部长、重庆史研究会会长周勇教授在致辞中表示,要打开《新华日报》这座值得深入发掘、深研细读的红岩精神宝库,进一步深化和推进红岩精神研究,深化和推进对中国共产党新闻史的研究,为全社会弘扬红岩精神,弘扬中国共产党人的精神谱系,提供学理的支撑。他认为,红岩精神就是《新华日报》的灵魂,《新华日报》则是展现灵魂的眼睛。只有不断深入发掘史料,重视《新华日报》每一天的版面,每一个工作人员,才能真正领悟红岩精神的科学内涵。

新华日报社向西南政法大学赠送“新华记忆”丛书

西南政法大学向《传媒观察》杂志赠送1952年《新华日报》订报收据

开幕式特设赠送环节。新华日报社党委委员、副总编辑钱丽萍向西南政法大学党委常委、纪委书记赵骏赠送《新华记忆》丛书。西南政法大学新闻传播学院副院长蔡斐向新华报业传媒集团《传媒观察》杂志主编赵允芳赠送由江苏邮政管理局书报发行课专门印制的新华日报订报收据。

培养基地揭牌仪式

西南政法大学与重庆红岩革命历史文化中心从2023年开始,共建新闻与传播专业研究生联合培养基地。开幕式最后,西南政法大学党委常委、纪委书记赵骏与重庆红岩革命历史文化中心主任雷莹共同为培养基地揭牌。

与会学者围绕红岩精神的传承、《新华日报》与红岩精神的联系、党性与人民性的关系、抗战时期的新闻教育等方面作了主旨发言。围绕“红岩精神和《新华日报》”这一主题,展开热烈讨论。

为更好地分享对红岩精神和《新华日报》的真知灼见,推动马克思主义新闻观的理论建设,研讨会特设“红岩精神与《新华日报》的历史传承”“红岩精神与《新华日报》的时代使命”两个分论坛,30余名学者参与讨论。

为切身感悟红岩精神,体悟红岩文化,参会人员来到红岩革命纪念馆进行实地考察,追寻先烈足迹,重温革命岁月。参会人员还走进《新华日报》总馆旧址,一起回顾《新华日报》的办报历程,追寻那场“笔尖上的战斗”,追忆那段红色记忆。

“《新华日报》是一座值得深研细读的红岩精神宝库”

“今后深愿与读者诸君及全国同胞共同一致地继续为巩固国内团结而努力,务使我们民族团结得比铁更坚,比钢更固,比任何铜墙铁壁更牢不可破。”1938年10月25日,《新华日报》在社论《本报移渝发刊》中写道。

这一天,作为中国共产党创办的第一张全国性的政治机关报,《新华日报》移渝发刊,由此和重庆结下深厚情缘。

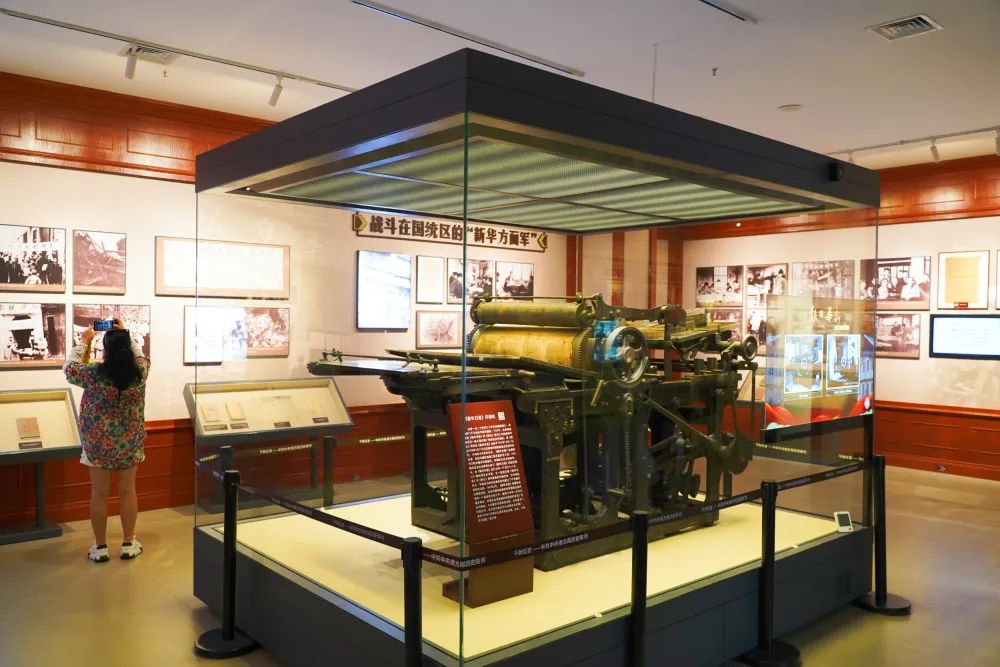

红岩革命纪念馆中展出的《新华日报》印刷机

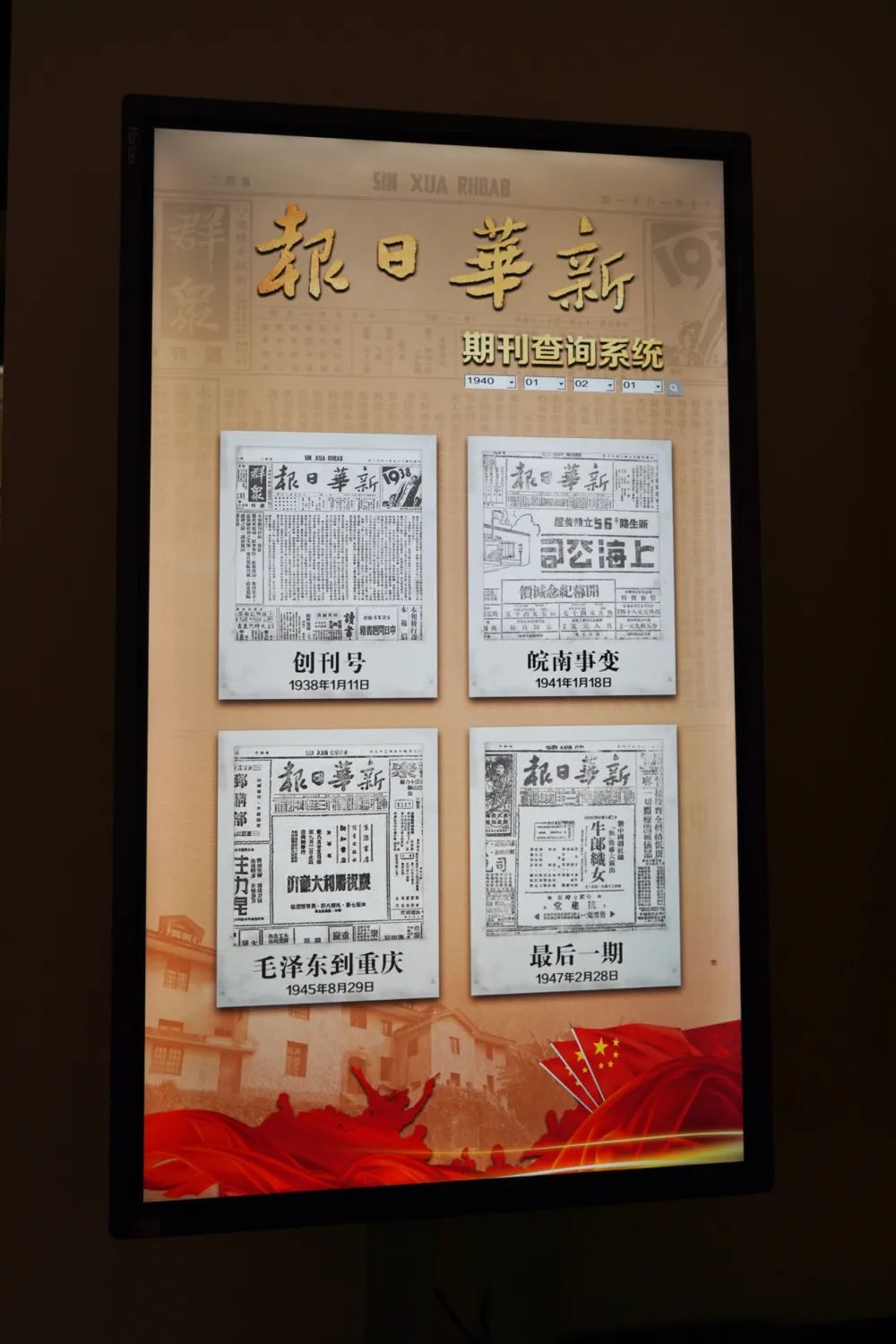

《新华日报》创办历程堪称曲折艰难。这份光荣的党报最初萌芽于南京,但由于顽固派的阻挠及战争形势的变化,报纸最终于1938年1月11日在武汉创刊。1938年10月25日武汉沦陷后,《新华日报》转移到重庆出版,一直坚持到1947年2月28日。

在重庆8年多的岁月里,新华报人展开了艰苦卓绝又功勋卓著的斗争实践,使这张党报成为全国坚持抗战、坚持团结、坚持进步的一面旗帜,被人民群众誉为“茫茫黑夜中的一座灯塔”。毛泽东同志高度评价《新华日报》“同八路军、新四军在敌后作战一样,抵得上党的一个方面军”。

“重庆时期的《新华日报》由此被评价为我国无产阶级办报事业臻于成熟的标志,在近现代报刊史上具有里程碑意义。”在研讨会开幕式上,新华日报社党委委员、副总编辑钱丽萍说,1949年4月30日,《新华日报》在南京恢复出版,后成为中共江苏省委机关报。

我们可以从《新华日报》历史中汲取怎样的营养?

“《新华日报》是一座值得深入发掘、深研细读的红岩精神宝库。”中国抗日战争史学会副会长、重庆史研究会会长周勇教授表示,历史学界、新闻史学界的任务,就是打开这座宝库,进一步深化和推进红岩精神研究,深化和推进对中国共产党新闻史的研究,为全社会弘扬红岩精神,弘扬中国共产党人的精神谱系,提供学理支撑。

(一)为新时代党报践行以人民为中心的发展思想提供重要历史借鉴

在研讨会主旨发言,以及“红岩精神与《新华日报》的历史传承”“红岩精神与《新华日报》的时代使命”论坛上,与会专家学者展开深入交流。

中国新闻史学会秘书长、中国人民大学新闻学院马克思主义新闻观研究中心主任邓绍根教授介绍,1947年1月11日,《新华日报》在创刊九周年之际发表编辑部文章《检讨与勉励》。在这篇文章中,中国共产党第一次在党的新闻史上提出了党性、人民性的“统一论”,即“新华日报的党性和它的人民性是一致的”,“新华日报的最高的党性,就是它应该最大限度地反映人民的生活和斗争,最大限度地反映人民的呼吸和感情、思想和行动”。

“我们有一个理想,就是做到读者们都替本报写文章,凡是看本报的人,都是给本报写文章的人。”《新华日报》1938年1月11日创刊号四版上《我们的信箱》,亮出了《新华日报》开门办报的理念。其所设立的“读者信箱”,专门刊登读者来信。

让专家印象深刻的是,《新华日报》从一开始就体现了和国统区其他新闻机构截然不同的政治定位和新闻理念,始终站在人民这一边,聚焦民生关切,推出大量反映人民疾苦的评论和报道。

《传媒观察》主编赵允芳说,在我们党的新闻史乃至整个党史中,一个比较有共识的看法是,是《新华日报》首次提出了“党性就是人民性”的说法。作为中国共产党创办的第一张全国性政治机关报,《新华日报》可以说是“党性与人民性相统一”这一重要原则的见证者、践行者和推动者。85年来,《新华日报》始终保持“党性和人民性相统一”的政治本色,与党同心,与民共进,与时偕行,诞生了一大批具有新闻史意义的优秀新闻报道,进一步丰富拓展了“党性和人民性相统一”的时代内涵与实践路径,成为一张生动诠释党的新闻事业发展脉动、极大丰富中国特色社会主义新闻学内涵的重要党报媒体。

《重庆日报思想周刊》执行主编侯金亮对《新华日报》“读者信箱”进行了研究。

据统计,自1938年10月至1945年8月,《新华日报》刊载读者来信共计679篇,内容包括但不限于个人烦恼、失业、婚姻等各方面,如《一个职业青年的呼唤》《升学的苦闷》等。《新华日报》编辑对这些问题予以真诚的建议和指导,切实解决青年群体生活境遇中的各种“苦闷”。

当下,如何打通党的创新理论到达青年群体的“最后一公里”?《新华日报》的做法给侯金亮带来很大启发。

“回应青年真正关切,要以青年所能接受的语态、方式,倾听青年心声,反映青年诉求,解决青年实际难题,并潜移默化影响青年。此外,还要吸引青年群体加入到理论宣传实践中来,增强理论宣传说服力和号召力。”侯金亮说,2022年,重庆日报创新推出理论视频栏目“理响青年”,让更多青年成为“学”的主角、“讲”的主力、“听”的主体,走出了一条特色鲜明的理论传播青年化视频化的新路子。

(二)在党史宝库中寻找有效研究对象,让历史成为最好的教科书

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。

山东大学新闻传播学院院长、教授刘明洋的经验是,推动红色新闻文化的传承与发展,建构红色新闻文化的育人体系,“用红色新闻文化丰富课程思政内容,规划建设红色新闻文化系列课程,打造红色新闻文化优秀教学成果。”

“在近30年的办学过程中,西南政法大学新闻传播学院始终坚持马克思主义新闻观的理论指引,而且还注重守正创新,从重庆丰富的历史文化资源,尤其是《新华日报》等党史宝库中寻找有效的研究对象,让历史成为最好的教科书。”西南政法大学党委常委、纪委书记赵骏说,西南政法大学和重庆红岩革命历史文化中心共建新闻与传播专业研究生联合培养基地就是一项有意义的探索。

红岩革命纪念馆中展出的《新华日报》期刊查询系统

西南政法大学和重庆红岩革命历史文化中心如何展开合作呢?

西南政法大学新闻传播学院党委书记、院长、教授李珮说,双方将从5个方面进行合作:联合开展“《新华日报》文丛第一卷”20册编辑工作、共建《新华日报》总馆旧址、共建《新华日报》系列微视频库、共建《新华日报》与马克思主义新闻观教育研究中心、合作开展学生实习活动和学术研究。

重庆红岩革命历史文化中心党委副书记、主任,重庆红岩精神研究会会长雷莹表示,目前,为了进一步推进革命文物集中连片保护利用,不断丰富重庆红色旅游内涵,扩大重庆红色旅游品牌的影响力,重庆红岩革命历史文化中心正努力打造“红色三岩”,增设《新华日报》总馆旧址陈列馆,实施红岩精神传承弘扬工程。今后,希望与各方一道,在《新华日报》研究和革命文物保护利用等领域进一步深度合作,共同为新时代红岩精神的传承与弘扬,高校新闻传播学科建设等贡献智慧和力量。

图文来源:“西南政法大学”微信公众号、重庆日报客户端