从教20余年,他以身先士卒、敢为人先的信念,投身于国家急需的航空航天发动机排气系统研究,将冷门研究领域推向前沿热点,助力我国新型飞行器“一日万里”;身为一名基层科研人员,他二十年如一日,坚持战斗在科研第一线和学科前沿,他就是2023年全国创新争先奖状获得者、2023年江苏省“最美科技工作者”、南京航空航天大学能源与动力学院副院长徐惊雷教授。

十年磨一剑

从坐冷板凳到国际认可

1996年,徐惊雷还是一名西安交通大学在读研究生,当时的他,整天想的就是“如何把论文做好,尽快毕业,找个好工作”。然而,同年的台海危机让他深刻地感受到“国家的安危、民族的尊严,与每个人,特别是青年人如此密切相关。”

徐惊雷意识到,必须大力发展包括航空发动机在内的航空航天和国防事业。他打破了自己安逸生活的幻想,1999年底博士毕业后来到南航,从事航空宇航推进理论与工程的教学和研究工作。

彼时,国内关于航空发动机的研究大多集中在进气道、压气机、燃烧室、涡轮等方向,而徐惊雷从事的排气系统研究相对冷门,缺少经费支撑。“曾经也有过动摇,但我看准了高超声速飞行器排气系统的研究方向,坚信只要能坚持下去,终究会有用武之地!”徐惊雷的执着坚守,在数年后有了收获。高超声速成为航空航天的战略发展方向和各国竞相研究的热点,作为高超声速飞行器发动机的关键部件,排气系统面临的特殊难题逐渐显现。已在该领域深耕8年的徐惊雷团队,终于有了施展拳脚的机会。

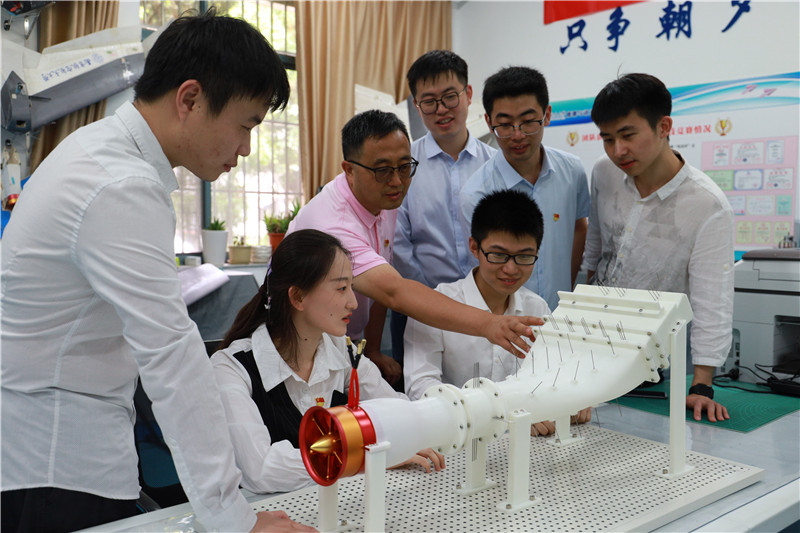

徐惊雷(中)与学生们

“只要看准一个研究方向,就要耐得住寂寞潜心钻研,以坐冷板凳的精神坚持下去,当积累到一定程度,并且在这个方向做到领先的时候,机会终究会垂青你。”徐惊雷说,他常与刚进校的青年教师分享这段经历,鼓励他们做科研要有“板凳坐得十年冷”的精神。

二十年如一日

从问题中来到应用中去

身为一名基层科研人员,徐惊雷二十年如一日,坚持战斗在科研第一线和学科前沿。随着研究的深入,他带领“驭风”发动机排气系统研究团队发现了越来越多前人未曾注意、未曾重视的难题,有些正是制约排气系统喷管性能进一步提升的瓶颈。

通过反复分析、推导,一轮又一轮的优化设计程序,在团队十几年的努力下,一套快速的某型喷管设计方法逐渐成熟,通过一台普通的电脑,只需几分钟就可以获得相当优异的设计结果。相比传统迭代优化得到的结果,通过这套设计方法得到的性能仅低了不到0.5%,但时间由原来的30多个小时缩短到几分钟。这套设计方法解决了多项国家重大项目中的实际难题,并成功应用于多个研究单位。此外,他带领团队出版了国内第一本相关专著,开发了国内首个非对称喷管优化设计软件和多学科优化设计平台,完成了首个多通道排气系统的模态转换实验;所得成果成功应用于我国几乎所有类型的组合循环发动机排气系统,为宽域高速飞行器的研制提供了强力支撑。

2017年,著名行业杂志《美国航空周刊》在介绍中国高超声速飞行器的发展时,将徐惊雷团队的研究成果作为中国在排气系统领域的代表性工作进行介绍。

近五年来,徐惊雷主持30余项国家级、省部级项目。目前以第一作者或通讯作者发表期刊论文近150篇,含SCI论文76篇;出版专著两部,授权国家发明专利55项……至今,徐惊雷仍保持着每周必看文献资料的习惯,了解国际国内最新研究进展。正是这种追求卓越的态度,让他带领研究生团队先后荣获2015年国防科技成果一等奖和2018年国家科技进步二等奖。凭借出色的工作和卓越的行业贡献,他荣获了2023年全国创新争先奖状。

二十年立德树人

从一门基础课到一项创新比赛

2005年,徐惊雷和张堃元教授率先发起了“南京航空航天大学流体力学创新设计实验竞赛”,旨在加强学生对《工程流体力学》这门课程理论联系实际的能力。在他的提议下,这门课的考核方法由原先的“卷面分+平时分”变为“卷面分+平时分+实践分”,而多出来的“实践分”,正是由流体力学创新设计实验竞赛的成绩决定。

看似微小的改变,带来了理论联系实际的实践热潮,同学们真正把参加比赛作为提高实践能力的重要组成部分。同学们积极参加,老师们乐意指导,一个小小的创新比赛就这样改变了学院的创新氛围,大大改善了授课效果,良好的反响还吸引了多家媒体的关注和报道。

作为一名教师,徐惊雷坚信,只有从学生中来,才能明白学生的所思所想,也才能促进教学实践和教育改革。从教20余年,他一直坚持在教学的第一线,承担2门本科生专业基础课和1门研究生专业课,长期奋战在教书育人、教学实践和教育改革的第一线。

正是基于多年的教学和尝试,他牵头的项目获得了江苏省教学成果二等奖一项(实践类),参与的项目获得江苏省教学成果一等奖一项。他将自己在流体力学领域的教学经验总结,参与编写了《工程流体力学基础》教材,被评为江苏省精品教材。

作为一名研究生导师,徐惊雷对研究生的严格要求和悉心指导在学院内令人称道。“向徐老师汇报科研进展总是很紧张。”他的研究生说,“因为哪怕是一丁点逻辑不严谨或者工作不到位,都会被徐老师迅速察觉,几个问题问下来就会被问得面红耳赤。”但同时,徐惊雷也会用大量时间和学生交流,分享他对这个问题的理解和思考。他的研究生总是能在这样的交流中受益良多,有的发现更多的问题,甚至有的找到了日后钻研的重点方向。

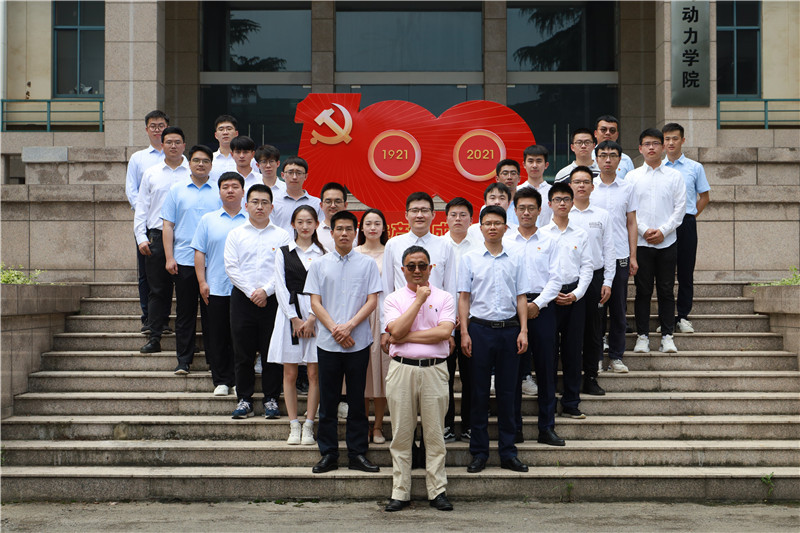

至今,徐惊雷已培养了70余名研究生,其中包括9名博士。他的研究生囊获了20余项省部级及以上科创竞赛大奖,包括“互联网+”中国大学生创新创业大赛金奖、国际无人飞行器创新大奖赛创意大奖、中国研究生未来飞行器创新大赛一等奖等。他所带领的研究生团队——“驭风”先进航空航天发动机排气系统研发团队荣获共青团中央授予的2017年度全国大学生“小平科技创新团队”荣誉称号(全国50个,江苏省仅2个)。建立在他课题组研究生上的纵向团支部荣获2022年全国五四红旗团支部荣誉称号,他指导的研究生纵向党支部多次荣获“南航先进基层党组织”荣誉称号,并获得2022年江苏省样板党支部培育。

徐惊雷(中)与团队成员

此外,他所培养的研究生中共有18位获国家奖学金,2009年来共有8人获江苏省优秀硕士论文,1人获江苏省优秀博士论文,10余人次获得工信部创新创业奖学金,2人获国防科工委优秀毕业生,1人获江苏省“校园青春榜样”荣誉称号。

从发动机的门外汉一步步走到今天,徐惊雷一直用“幸运”二字来形容自己。“老先生们的悉心指导和培养,不仅把我引进了发动机的领域,也让我有机会参与到祖国的航空航天事业和国防领域。能把个人的发展与国家的需要紧密结合在一起,是一种无上的光荣。”徐惊雷说。

如今,航空发动机事业已踏上了快速发展的轨道,徐惊雷说:“我们这一代人有责任、有义务、有信心把这种优良作风传承下去,把优势地位保持下去。”

通讯员 何佳芮