新江苏·中国江苏网讯(通讯员 梁娜 钱钰玲 记者 丁小玲)近日,神舟十五号航天员乘组使用由我国自主研制的空间站双光子显微镜开展在轨验证实验任务并取得成功。记者了解到,这项成果由南京江北新区生物医药谷园区的北京大学分子医学南京转化研究院参与的多团队合作自主研制的,是目前已知的世界上首次在航天飞行过程中使用双光子显微镜获取航天员皮肤表皮及真皮浅层的三维图像。

△ 北大分子医学南京转化研究院中的空间站双光子显微镜样机

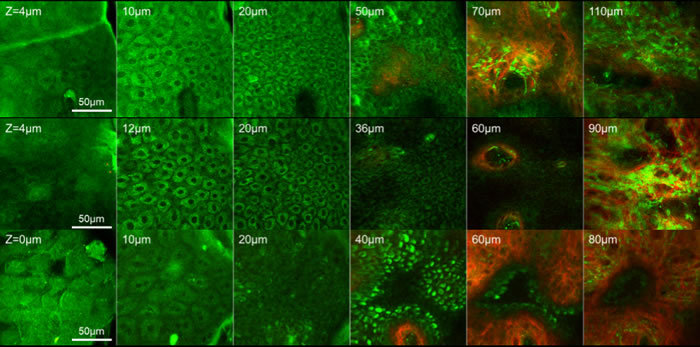

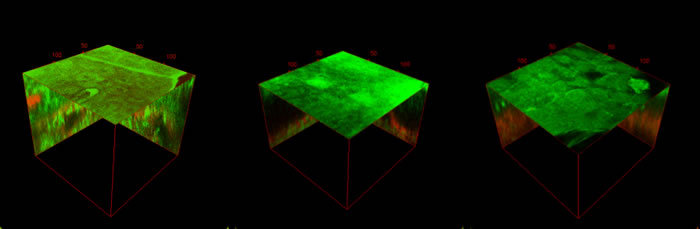

据项目团队成员介绍,去年11月12日,双光子显微镜搭乘天舟五号货运飞船成功运抵中国空间站,成为世界上第一台进入太空的双光子显微镜,近日,航天员乘组完成了双光子显微镜的安装、调试和首次成像测试,成功获取了在轨状态下脸部和前臂皮肤的在体双光子显微图像。成像结果显示,皮肤的角质层、颗粒层、棘层、基底细胞层、真皮浅层等三维结构清晰可辨,表明双光子显微镜工作状态良好,在轨验证实验取得成功。

“空间站双光子显微镜是体现我国高端精密光学仪器制造水平的重要成果。”北京大学国家生物医学成像科学中心主任程和平院士表示,本次任务创造了多项第一:世界上首次实现双光子显微镜在轨正常运行;国内首次实现飞秒激光器在轨正常运行;国际上首次通过皮肤观测到航天员在轨机体细胞结构和代谢成分相关信息等。这些不仅为航天医学领域从细胞分子水平开展航天员在轨健康监测研究提供了新工具和新方法,也为未来利用中国空间站平台开展脑科学研究提供了重要的技术手段。

△ 神十五乘组航天员皮肤的双光子显微成像结果(由研发团队提供)

△ 皮肤的双光子显微成像结果的层析动画展示(由研发团队提供)

双光子显微成像技术是基于双光子吸收及荧光激发的一种非线性光学成像技术,具有高分辨率、强三维层析能力、大成像深度、在体无创无标记的特点,并且可以特异性激发胶原纤维的二次谐波信号,特别适合对活体生物组织进行结构和功能的在体无创显微成像。由于传统的双光子显微镜整机系统庞大,不能满足在轨实验仪器设备对可靠性、体积、重量、抗冲击和振动性能等的苛刻要求,此前国际上还未能实现双光子显微成像技术在空间站上的在轨运行与应用。

2017年,程和平院士领导的研究团队突破双光子显微镜微型化的多项核心技术,研制成功探头仅重2.2克的高时空分辨微型化双光子显微镜,为空间站双光子显微镜的开发奠定了基础。在中国载人航天工程办公室的支持下,北京大学分子医学南京转化研究院与多个单位一起,于2019年组建了中国空间站双光子显微镜项目团队。此后,项目组在多方支持协助下,通过自主研发多项关键技术,攻克了多项技术难题,历时近三年,最终于2022年9月研制成功空间站双光子显微镜。

不止这一来自空间站的好消息,2月24日,北京大学分子医学南京转化研究院程和平院士团队最新研制的一款重量仅为2.17克的微型化三光子显微镜,首次实现了对自由行为中小鼠的大脑全皮层和海马神经元功能成像,为揭示大脑深部结构中的神经机制开启了新的研究范式。据介绍,此次新研制的微型化三光子显微镜一举突破了此前的成像深度极限。

“2019年,北京大学分子医学南京转化研究院落地江北新区,这是新区和北大共同打造的校地合作科研成果转化基地。”北京大学分子医学南京转化研究院副院长赵婷介绍,本次空间站双光子显微镜项目以及微型化三光子显微镜的重要突破,背后都离不开新区的大力支持。江北新区通过不断深化与北京大学的合作,共同探索了校地一体化研发合作新模式,实现重大基础科研成果与应用开发一体化推进。