每天不少老人在锻炼

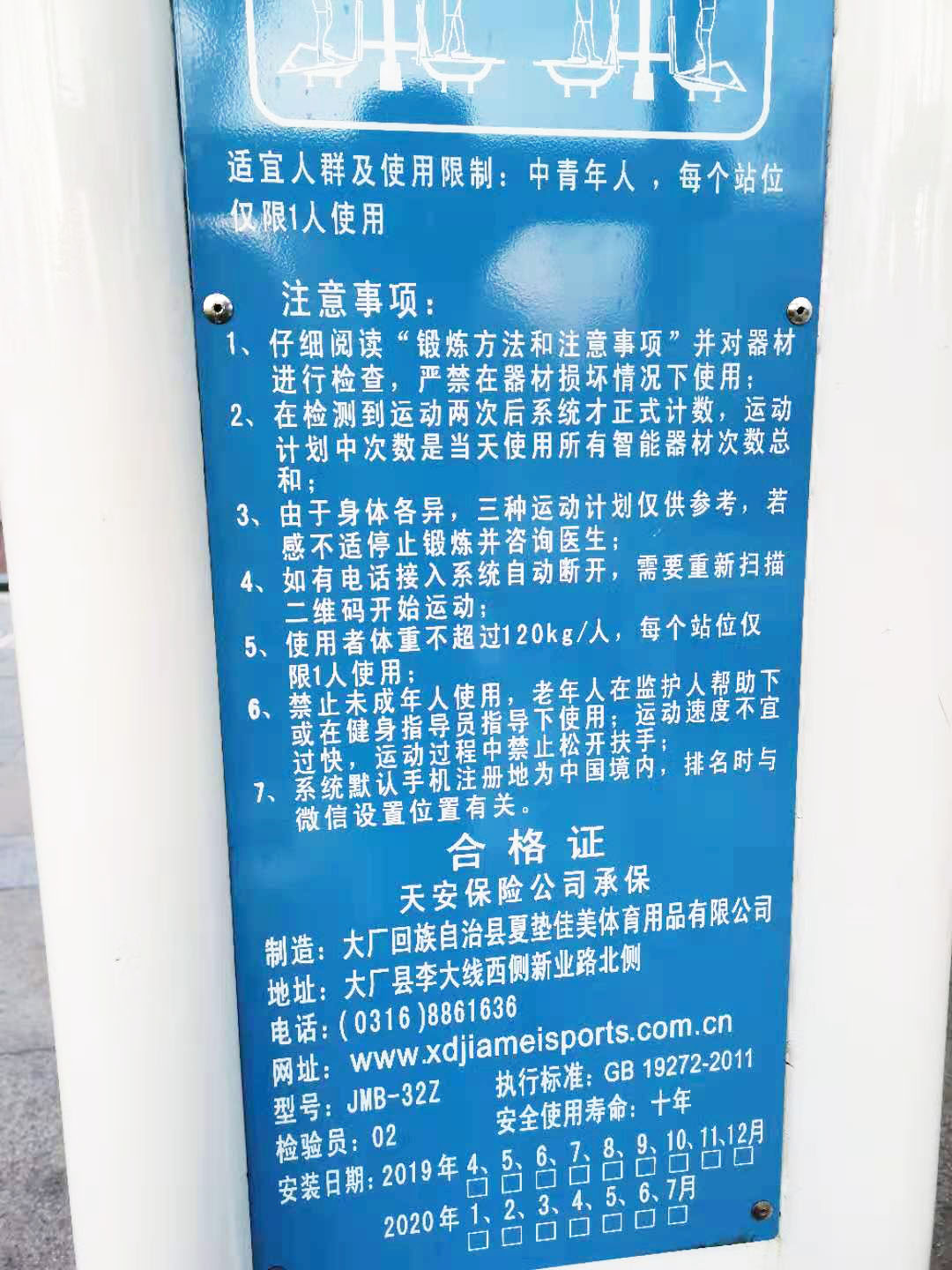

设备标牌上注明适宜人群为中青年

不少老人不会用智能设备

“手机不智能,不会扫码,只能盲练。”今年71岁的市民张先生反映,市区多个地方增添了太阳能智能健身器材,主要是老年人在玩,却不会扫码,只能当普通器材“盲练”,跨不过器材上的智能“鸿沟”。

市民反映

智能成摆设

老人只能“盲练”

“上去后就会提示开始,练到什么程度消耗大概多少卡,都有语音提示。”张先生称,自从家附近的蜀冈西峰生态公园中多了太阳能智能健身器材,他和老伴每天都要去练。张先生说,这些器材上都有提示,要求手机扫码连接再使用,可他们没有智能手机,只能是不管提示,把这些器材当成了普通器材玩,至于什么动作要领之类的,更是没法掌握。

“每天练的都是老年人,看不到年轻人。”张先生说,不止蜀冈西峰生态公园内是智能健身设施,市区已有不少公园有了这样的太阳能设施,如扬州天下小区附近和来鹤台广场上,就安装了不少。智能健身器材的增多,也给每天锻炼的老年人带来了不少新鲜感。张先生称,每次锻炼完后,几个老年人就聚在一起查看这些设备,想弄清楚微信扫码后,到底会出现什么样的内容,这些智能的健身设施,到底能提供怎样智能的健身效果。“没人有智能手机,都是老年机,声音老大的那种。”张先生说,公共健身器材上的智能对老年人群来说成了摆设,难免有些遗憾,如果能用起来就好了。

记者探访

大多数老人确实“盲练”

没有智能手机都是简单玩

市区部分公园多出了公共智能健身设施,方便了晨练和晚练的市民锻炼身体。昨天早上7时许,记者选择来鹤台广场上的智能健身区域探访,发现在设施上锻炼的,都是老年人,其中两位已80多岁高龄。

“显示屏上的数字看不懂,不知道什么意思。”今年83岁的徐老太称,这些智能设备安装一年左右的时间,每次锻炼时都有语音提示,这令她觉得很新鲜,因没有智能手机,每次都是在上面简单玩。在现场,记者发现,这些智能健身设施很齐全,每个设施都有针对哪个身体部位锻炼的提示,如智能肩部器、智能漫步器……还有锻炼腰部的设施。几乎每一部健身设施上都有适合人群的提示:适合中青年群体使用。

“年轻人看不上,他们喜欢健身房;中年人没时间,他们除了上班就呆在家中。”正锻炼的74岁刘先生说,这些智能健身设施,也就他们这些老年人有时间玩,只能“盲练”,体现不出智能的感觉,这些智能功能成了摆设。

扫码之后,到底能提供哪些智能的锻炼?记者当着几位老人的面,用微信扫了设施上的二维码,发现通过连接手机,可以在这些健身设施上进行体侧,一些运动数据会显示,体侧后还会有针对性地生成运动计划,有初级、中级、高级之分,每个级别都有建议锻炼的时间和次数。

健身教练说

凭感觉在上面练

速度、强度等不一定能把握准

“智能健身设施可以提供给锻炼者一个大概的参数,既可以避免过度伤身,又可以达到锻炼的效果。”市区一健身俱乐部资深健身教练杨先生表示,不会智能手机连接智能健身设施,老年人就只能凭感觉自己在上面练,速度、强度等不一定能把握准。

智能设施主要针对中青年

老年人“盲练”有一定风险

杨先生表示,智能健身设施是一大趋势,也为锻炼市民提供一定的参考和便捷,主要是针对中青年人群,老年人群不是不可以练,而是针对他们的运动参数较少,在健身设施上练有一定风险,应在家人陪同下锻炼,但有家人陪伴晨练的很少见到。“解决老年人运动智能技术的困难里面,就有智能健身器械。”杨先生称,11月24日,国务院办公厅印发《关于切实解决老年人运用智能技术困难的实施方案》中明确:老年人进入文体场馆和旅游景区、获取电子讲解、参与全民健身赛事活动、使用智能健身器械等方面,提供必要的信息引导、人工帮扶等服务。此外,要丰富老年人参加文体活动的智能化渠道。在该实施方案中就有相应的实施计划,引导公共文化体育机构、文体和旅游类企业提供更多适老智能产品和服务,同时开展丰富的传统文体活动。针对广场舞、群众歌咏等方面的普遍文化需求,开发设计适老智能应用,为老年人社交娱乐提供便利。探索通过虚拟现实、增强现实等技术,帮助老年人便捷享受在线游览、观赛观展、体感健身等智能化服务。

建议设老年人群健身引导牌

在设备边上供老年人参考

“可以考虑组织专业的健身教练,针对老年人群的身体情况,每个设施针对老年人不同年龄段提出不同的锻炼次数和时间。”杨先生建议,这些次数和时间的建议以及防范受伤等提示,通过文字引导展示牌在设备边上供老年人参考,可以弥补老人使用智能健身器材的“智能鸿沟”影响。 记者 孟俭 文/图