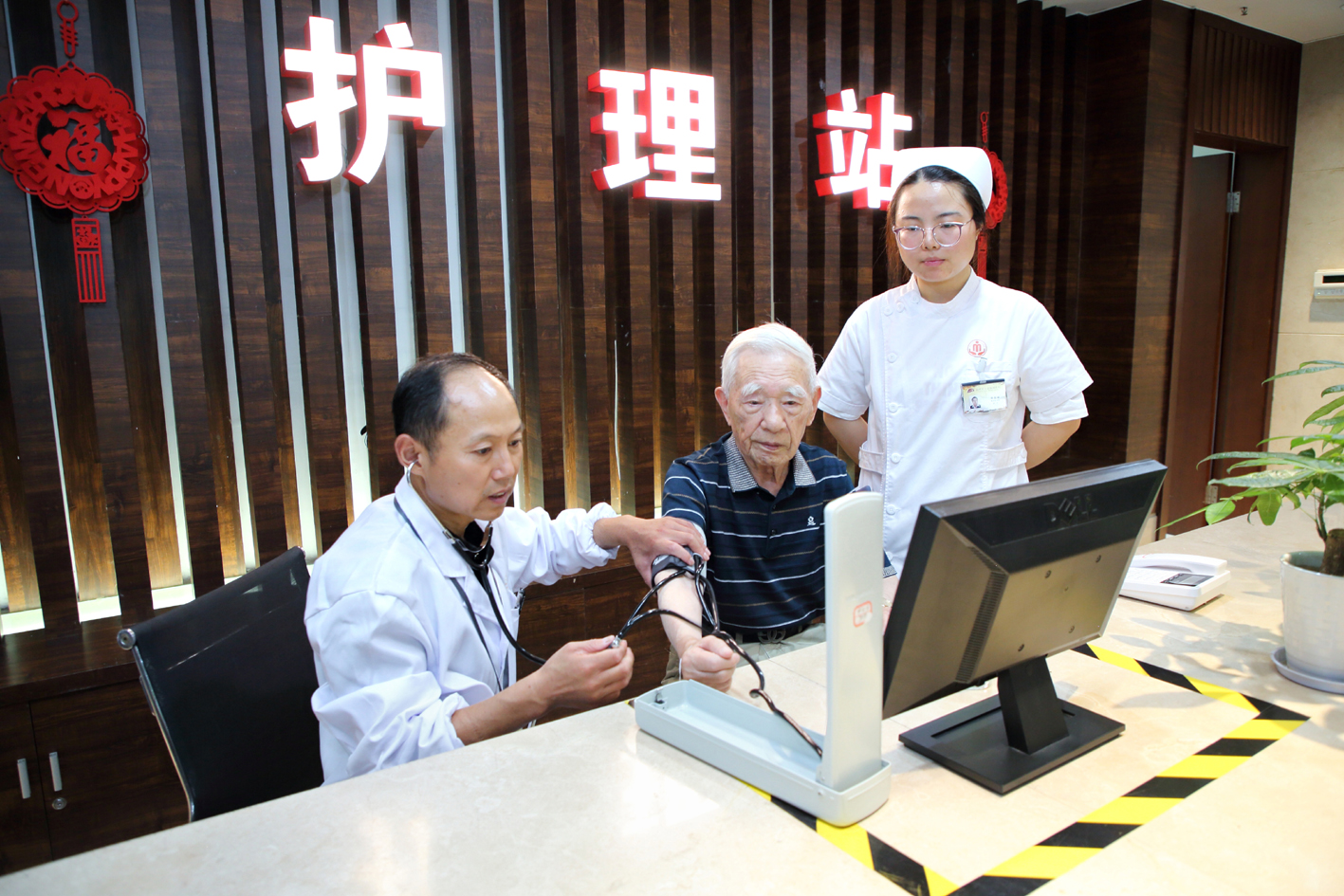

王军(左)在为老人测量血压。 姜涛 摄

一幅“扬州是个好地方”楷书,点画劲挺,笔力凝聚,让人有些想不到,竟然出自一位中风一年多、入院才一个多月的八旬老人之手。昨天,在扬州市社会福利中心颐和养老院治疗的晏老告诉记者,“我能有这么大变化,最需要感谢的是王军医生。”

晏老所说的王军,是颐和养老院的一名医生。

“我的父亲,是一名优秀的军医,我从小就跟着他学习针灸按摩,更从他身上懂得了什么叫医者仁心。”昨天,记者在病房里见到了王军。他眼中闪烁着柔和温暖的光芒,说话不疾不徐。1989年,王军来到市社会福利中心工作,照顾残幼老弱,由于当时缺少医护人员,王军便主动要求接受转岗培训。1994年-1997年,他在扬大医学院第一届临床医学成人班学习。后来,通过不断进修学习,他相继获得执业医师、全科医师、主治医师资格。

颐和养老院是一家由民政部门开办的公办康养机构,分设全助科、医疗科、康复科,由于硬件条件好、养护水平高而广受赞誉。养老院6层楼、108个房间,目前住着180位老人。每天,王军都要每个房间走一遍,跟每位老人打招呼,挨个问情况,对个别身体状况有变化或者病情较重的老人详细问诊。他对每位老人的身体状况了如指掌,老人们都相信他,愿意找他针灸、推拿、按摩。由于时间实在不够用,他就上班提前一小时,下班迟走一小时。

晏老,一年多前患上中风,曾辗转过多家医院治疗,但效果一直不太理想。一个多月前,晏老被家人送到了颐和养老院。“中风病人,既要治疗也要护理。”王军为晏老精心制定了方案,不仅给老人针灸、推拿,还指导老人在跑步机上训练,每天都要扶着老人在养老院里走上三圈。老人是位书法爱好者,为了证明自己现在恢复得很好,特意写了一幅字。

“父亲弥留之际,再三叮嘱我:你在福利院当医生,或许不能成名成腕,但可以凭你所学,让他们少疼痛、少遭罪,这同样有意义!”这些年来,王军始终记得父亲说的这句话。90岁的谢老,患有高血压、糖尿病。有一天,王军去探视,发现他走路时两腿一直晃动,手也抖得厉害。老人说是因为前一晚没睡好。王军发觉不对,在他房间多坐了一会儿,发现他说话口齿不清,便立即联系家属送老人去医院,头部CT显示脑部血管堵塞。好在就医及时,老人无大碍。鉴于这种状况在老年人中较常出现,王军就在老年病科普讲堂里讲解脑梗的症状、病因及干预措施,提高在院老人的自我保健及防病意识。

在老人们眼里,王军是他们的“私人医生”,更是他们可以信赖的家人。82岁的胡阿姨,6年前与老伴一起入住颐和养老院。3年前,老伴病逝,胡阿姨陷入悲痛中,整宿整宿地失眠,身体状况大不如前。养老院的专业社工和心理医生都进行了心理干预,王军也腾出时间,陪她拉家常,耐心劝慰她,同时进行辅助治疗。慢慢地,胡阿姨走出了伤痛。现在,她成了养老院有名的“快乐宝”,老远就能听到她的笑声。

91岁的鞠老,在颐和养老院住了7年。他患有多种疾病,季节交替时,身体状况尤其不稳定,成了王军的“重点保护对象”。去年梅雨季的一个周日,天气特别闷热,王军在家始终放心不下鞠老,想想还是骑电动车冒雨赶到单位。来到鞠老房间,只见老人捂住胸口,嘴唇发紫,他立刻展开急救,坐守在床边直至天明。“王医生有两句口头禅,‘好的、好的’‘我来、我来’。”鞠老说,“他总把我们放在心上,王医生在,我们就安心。”

“医生岗位各不相同,有的在大医院上手术台,能为病人斩断病根,有的只能像我这样,在养老院照护老人。但只要做了医生,就要不忘初心、怀有仁心。把老人照顾好,就是我的价值;他们脸上露出微笑,就是我的快乐。”王军始终用心陪伴照护每一位老人,去年,他获得了“全省民政系统劳动模范”称号。

通讯员 景志刚 记者 姜涛