淮河入海水道二期工程是国务院规划的172项重大水利工程之一,也是新中国成立以来江苏投资最大的水利工程,肩负着淮河安澜的使命。据了解,淮河入海水道二期工程2025年度建设任务70亿元,今年将全面迎来建设高峰期。截至6月底,累计完成年度投资36亿元,占计划任务的51.4%。

面对建设体量大、技术难度高、施工组织复杂等难点,新质生产力如何赋能工程建设质效、安全和进度?又有哪些新材料、新工艺的推广应用?让我们走进淮河入海水道二期工程淮安枢纽、滨海枢纽现场,看看这些水利新“神器”!本期带来钢筋、混凝土的专属智慧云工厂。

在淮河入海水道二期工程淮安枢纽施工工地上,有一座“钢筋智慧云工厂”,在国内水利行业处于领先地位。

4080平方米的工厂内,从原材料入场、图纸智能翻样、平台分配设备自动化到成品产出,工人同时在岗人数不到10人,却有着日产200吨钢筋的强大能力。云工厂内数智设备高效运转,并配备移动式空调。

据了解,传统钢筋加工现场往往是机器轰鸣,工人露天作业。该模式存在工序繁杂、原材料吊装转运频繁及人工辅助等问题,生产平衡与质量难以保障。

钢筋云工厂共配置6条全自动化生产线,分别是钢筋滚焊机自动化生产线、数控钢筋弯曲中心、数控钢筋弯箍机自动化生产线等,配备两台智能桁车,提高物流运转效率。目前每天产量大概在200吨,一个月最高产能高达6000吨,专项供应二期工程淮安枢纽建设。

智慧云工厂“聪明”在哪儿?

相比于传统钢筋加工场,每吨钢筋的加工综合成本降低30%。通过智能算法优化多工序同步作业,钢筋加工效率较传统工艺提升30%,损耗率降低1.5个百分点。仅需10人左右即可轻松完成传统工艺下30人的工作,降低成本的同时,钢筋制作的精度与质量也得到保障。

如果说钢筋是工程结构物的“骨骼”,混凝土则是其“躯干”,也是工程建设的关键。

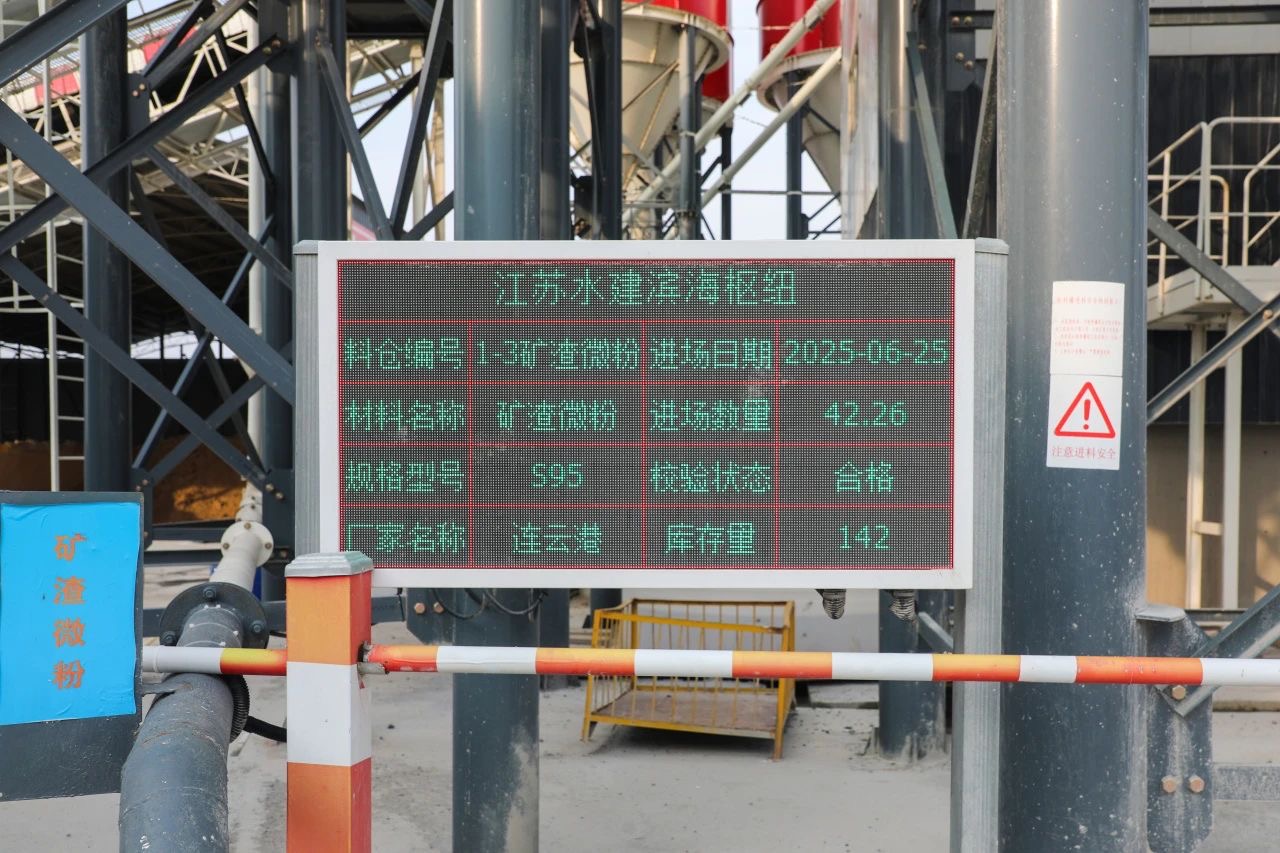

据介绍,淮河入海水道二期工程滨海枢纽项目引入了自动化施工设备与机器人技术,使用混凝土温度智能调控机、混凝土抹平机器人等,提高施工精度和效率。为满足高峰期混凝土浇筑需求,建设了两台全封闭结构的拌和站,皮带机全自动进料、上料,根据生产进度控制,平均生产4000—5000立方米混凝土,实现24小时不中断运行,在提高效率的同时提升了项目安全效益。

在滨海枢纽的智能管控中心现场,可以看到施工人员只需按动遥控器即可下达施工指令,同时远程监控搅拌站内各项数据,实现混凝土从原材料进场、检验生产、运输到浇筑养护全过程的精细化管理,为项目混凝土管理提供数字化服务支持。

针对混凝土制备效率的关键问题,项目部还开发混凝土云工厂,推进AI应用与数字孪生技术深度融合,实现全产线设备联动操控、骨料含水率毫秒级响应动态补偿、15类异常工况的精准识别,提升生产效率、降低质量波动率,实现工厂少人值守。

据悉,在淮河入海水道二期枢纽工程建设中,省淮河入海水道二期枢纽工程建设局全面推进智能建造,建设混凝土、钢筋加工等智能云工厂,提升中间产品加工制作精度,提高产品质量可控程度,已完成的枢纽工程质量等级均为优良。

来源:2025年7月2日 江苏新闻视频号

2025年7月1日 交汇点