京杭大运河从公元前486年始凿,距今已有2500多年的历史。隋朝时期,京杭大运河第一次实现了从北京到杭州的南北贯通。而主持建造者,正是隋炀帝杨广。

隋文帝杨坚与文献皇后独孤伽罗嫡次子,弘农华阴(今陕西华阴市)人,隋朝第二位皇帝(604-618年在位)。

杨广天性聪敏,容貌英俊,文采出众。600年,被册立为皇太子。604年,正式即位。在位期间,修隋朝大运河,营建洛阳(东都)、迁都洛阳,改州为郡;改度量衡依古式;频繁发动战争,加之滥用民力、穷奢极欲,导致大规模农民起义。618年,宇文化及发动江都兵变,杨广为叛军所缢杀。

隋炀帝杨广聪慧机敏,登基前就率兵灭了陈朝,完成了统一大业。其最大贡献之一就是开凿大运河。

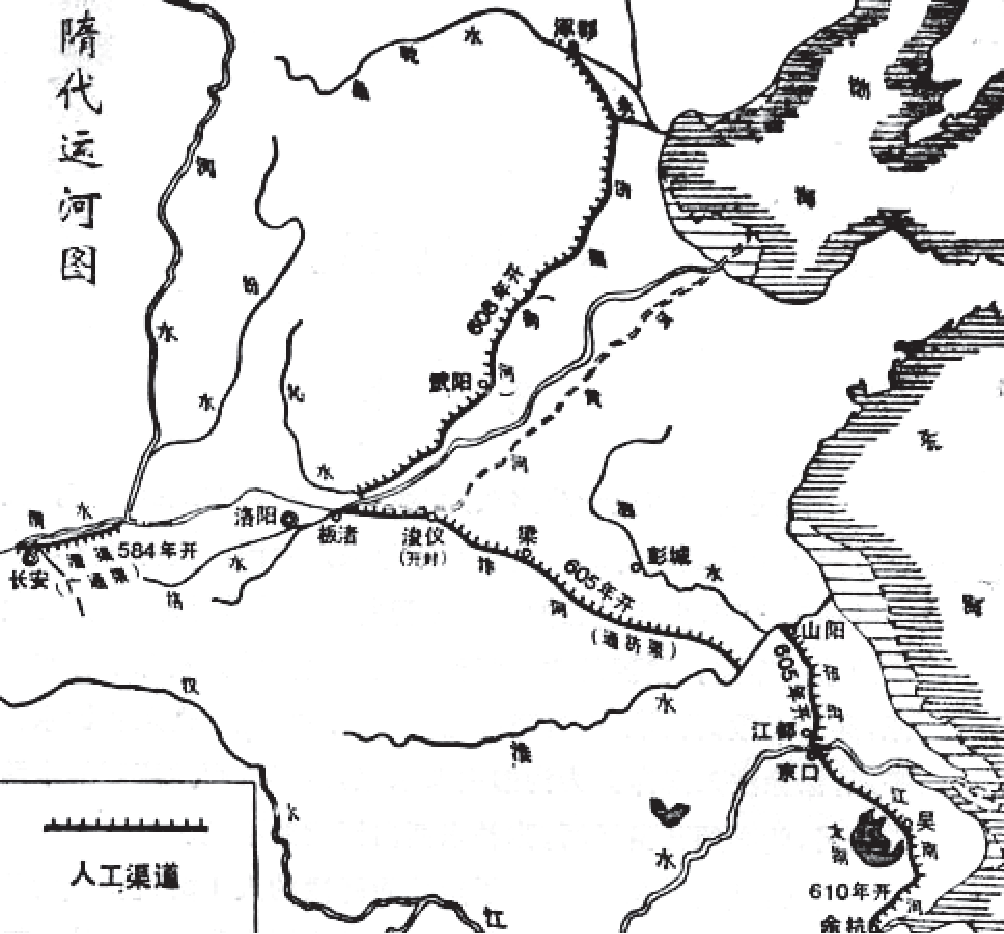

大业元年(605年)三月,炀帝命令尚书右丞皇甫议征发河南、淮北各郡的百姓,共一百多万人,开凿通济渠。从西苑引谷水、洛水到黄河,又从板渚引黄河水,经过荥泽入汴水,从大梁东面引汴水经过泗水到淮河。

与此同时,杨广又诏令淮南民夫拓浚邗沟。这段运河水面“阔四十步,通龙舟;两岸为大道,种榆柳,自东都至江都二千余里,树荫相交。”至此,长安到江都实现直航。

大业四年(608年),炀帝下令开凿永济渠,引沁水,向南通到黄河,向北通往涿郡。

大业六年(610年),炀帝下令重新开凿江南河,从镇江到杭州,全长四十多万米。自此,在中国的版图上,便有了一条北起北京、南达杭州的水路大动脉。在科技尚不发达的年代,大运河的开凿全赖民力完成,因此在成为世界奇迹的同时,也埋下了“失去民心”的祸根。

隋之后的唐朝接纳了这份水利遗产,算是捡了一个大便宜。杜佑在《通典》中就提到:大运河通航,“天下利于转输”,它催生了楚州(今淮安)、润州(今镇江)、泗州(今盱眙境内)等运河城市。无乎唐朝诗人皮日休要说:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多。”

京杭大运河跨越地球10多个纬度,纵贯富饶的华北平原和东南沿海地区。它使原来只有东西水路联系的中国,有了南北联系的水路交通保证,为后世大唐的繁荣奠定了基础。