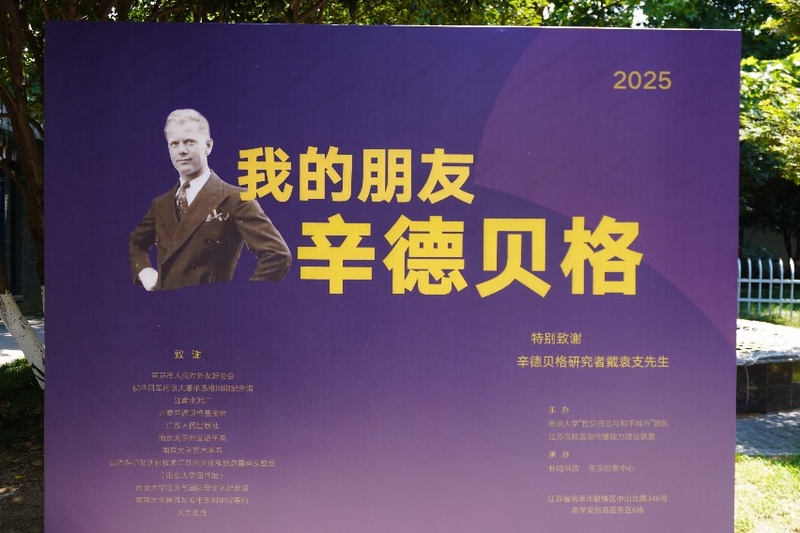

循着参观足迹,鲜艳的黄玫瑰相伴在黑白照片旁,墙壁上的时间轴记录了一位外国人与南京的羁绊。参观者驻足抬眼间,“辛德贝格”的名字从大量文史资料里不断浮现。7月2日,由南京大学“拉贝日记与和平城市”团队与江苏高校国际传播能力建设联盟共同主办的展览《我的朋友——辛德贝格》在南京朴阅书店开幕。

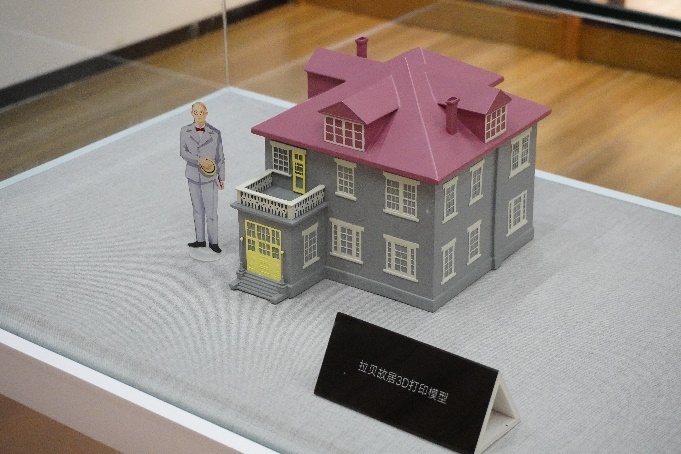

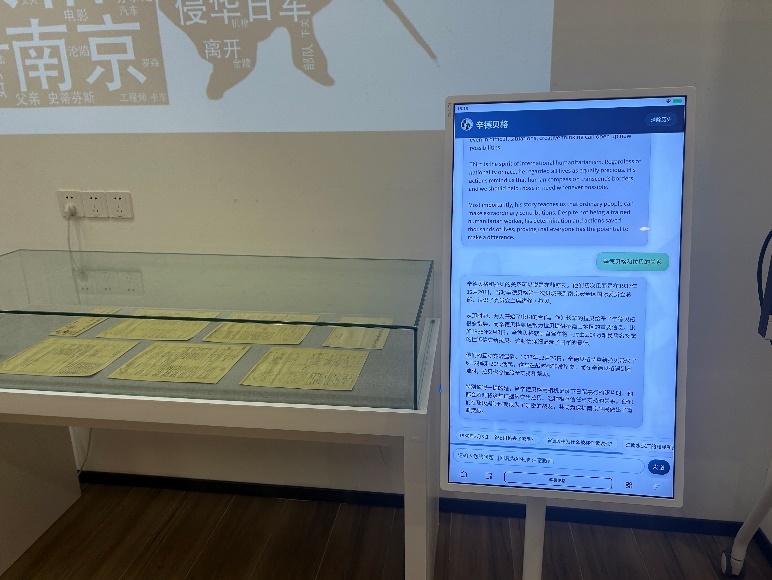

展览围绕八个主题板块展开,通过图文资料、可视化词云图和交互式人工智能等数字产品、艺术文创、3D复原及雕塑实物等多样化展陈形式,还原和讲述辛德贝格的人道主义故事。

辛德贝格,1911年生于丹麦奥胡斯市。南京大屠杀期间,辛德贝格和德国人卡尔·京特在江南水泥厂设立了难民营,先后保护和救助了约2万名南京难民。其间,辛德贝格冒着生命危险,拍下大量日军施暴的照片。1938年,受日军逼迫,辛德贝格离开南京,难民们为了感谢他,绣下一块“见义勇为”的丝绸横幅作为感谢与纪念。返回欧洲后,辛德贝格在日内瓦当众放映了揭露日军南京暴行的纪录片,让更多人了解南京大屠杀真相。为纪念辛德贝格的勇敢无畏,丹麦奥胡斯市历经数年培育出一种艳丽的黄玫瑰,并将其命名为“永远的南京·辛德贝格”。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,同时也是中丹建交75周年。辛德贝格的英勇事迹成为中丹两国人民友谊与人性光辉的永恒见证。

“南京大屠杀期间,辛德贝格在江南水泥厂坚守了106天,那时候他才是20多岁的年轻人,和我们参与组织本次展览的学生在相似年龄段。从这个层面上看,辛德贝格就是‘我们的朋友’。”南京大学外国语学院德语系教授、主办团队指导教师陈民介绍,本次展览突出青年视角,团队里来自不同专业的学生们发挥所长,以数字交互、文创产品、3D打印模型等手段还原和讲述那段历史。

2021年,南京大学“拉贝日记与和平城市”团队正式成立,通过口述史、绘本、展览、对谈等多元方式收集传播南京大屠杀史实。团队成立至今,先后获得第七届全国大学生百强暑期实践团队、第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛江苏赛区一等奖、第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术作品红色专项特等奖和课外学术科技作品竞赛一等奖等多项荣誉。

“从去年开始,我们团队着手创作《1937,那些人》绘本,挑选了辛德贝格、约翰·拉贝、罗伯特·威尔逊和魏特琳等代表性人物,用更加年轻化的传播手段来传递历史真相,展现人道主义精神。目前绘本已经完成三审三校,很快就能与公众见面。”陈民说。

现场,身穿紫色校服的团队成员步履不停,接待一批又一批观众。“我今年25岁,和辛德贝格来到江南水泥厂时几乎一样的年纪。那年,他亲身经历南京沦陷,看到了日军的疯狂屠杀……”南京大学2022级硕士研究生曹佳颖作为讲解员,向参观者介绍着辛德贝格的生平。在她的讲述里,辛德贝格是爱闯世界的少年,是江南水泥厂的守护者,是“以人类的名义”反抗暴行的勇士。这些以“你”相称的故事里,这位出生在百年前的异国青年仿佛是一位与她有着相同抱负的挚友,一如此次展览的主题——“我的朋友”。

从高悬德国与丹麦国旗的栖霞山江南水泥厂到栖霞区南京大学仙林校区,不到10公里的距离,却相差88载光阴。不变的是,这片土地上总有20多岁的青年,为了爱与和平接续努力。

“我们身处信息化时代,对历史记忆的保护与传承也不再停留于图书馆的古籍文献或者纪念馆的文物展陈。”南京大学“拉贝日记与和平城市”团队成员、南京大学计算机学院学生张嘉麒为此次展览设计了辛德贝格信息介绍网页、AI对话、数字分身人等相关产品。观众进入网页后,可沿时间轴了解辛德贝格在南京106天的故事。通过辛德贝格人物关系网络图、江南水泥厂与栖霞寺难民收容人数变化对比、AI问答等内容呈现,观众将对1937年的江南水泥厂有更加具象的感受。“我们希望通过更多形式与更多渠道的发声,让更多人了解这段历史,知道他们的故事,加入我们的队伍。”

听着“拉贝日记与和平城市”团队青年学生的讲述,南京城墙摄影师刘妙龄深有感触。在她的镜头下,历史的折印同样清晰。“大家都知道当年侵华日军从中华门破城,但很少有人知道,后来审判战犯也是从中华门押解出城的。城墙是那段历史无声的见证者。”10多年来,她用10余万张照片记录城墙变迁,也实地触摸着历史所在。“研究历史最好的方式,就是走近历史。我用照片的方式去记录,年轻的孩子用更数字化的方式去记录,这些数字还原手段,让我看到黑暗时刻那些有血有肉的人,我深受触动。”

据悉,南京大学“拉贝日记与和平城市”团队还将于今年8月前往德国、丹麦,开展交流对话。

新华日报·交汇点记者 喻婷 柏丽娟