中国江苏网10月16日盐城讯 为牢固树立以人民为中心的发展理念,近年来,江苏射阳经济开发区各新时代文明实践所(站)始终秉持问题导向,以务实举措扎实推进民生实事项目,将文明细节落到实处。通过一项项具体可见、触手可及、实惠明显的民生实事,将“幸福清单”转化为群众的“体验清单”,让“家门口”的幸福感受变得真实、贴近且持久。

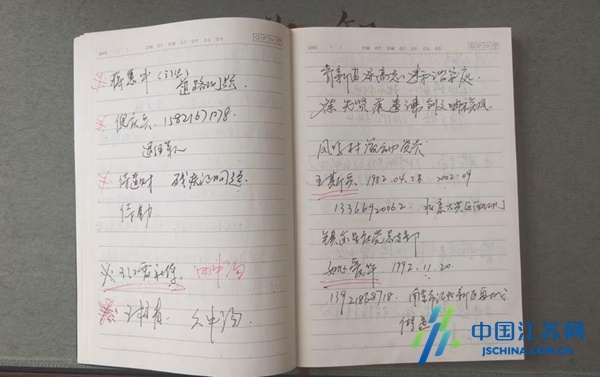

凤鸣村新时代文明实践站站长耿立飞随身携带一件“宝贝”——一个巴掌大小的旧本子。这并非什么重要文件,而是他的“民情记事本”。在集体会议中,若听闻哪家老人近期身体不适,他会立刻记录下来;在走访过程中,若发现哪家房屋墙体出现明显开裂、剥落,部分构件腐朽、变形,他也会随手记下......这本子上没有长篇累牍,尽是村民的日常生活琐事和急难愁盼的问题。然而,正是这个小本子,使得村里的大小事务得以妥善处理,也让村民们感受到,他们的声音有人倾听,他们的困难有人关注。

年轻的村组干部焦克苗有个“啰嗦”的习惯——每次见到老人,总会多问一句:“家里有什么需要帮忙的吗?”每次下村开展宣传工作时,小焦会主动将村民的各类材料一并带去,省去大家专门跑一趟的麻烦,以实际行动为村民减轻负担。工作之余,小焦还会主动关心村民的生活状况,无论是老人的日常照料问题,还是家中遇到的小事,他都耐心倾听、尽力相助,将服务做到村民的心坎里。

新宏村里的宣传文化管理员李纯芳每次前往行动不便的老人家中开展“邻里式”宣讲活动时,总会刻意放慢自己的脚步。这并非因为她步履缓慢,而是她愿意陪伴老人缓缓而行、细细交谈。面对听力不佳的老人,她会俯身贴近,耐心重复;遇到视力模糊的老人,她便一字一句地朗读,直至老人彻底理解。这有意放缓的步伐中,不带一丝催促,满载着对老人的深切尊重与无尽耐心。而那刻意压低的音量,更蕴含着一份“看得见”的细致关怀。

条洋村新时代文明实践站里的广播喇叭每日清晨都会准时播报各类通知。某日,村组干部姚青龙途径刘奶奶家门前,目睹老人正吃力地调试收音机音量——原来,广播声过于洪亮,完全盖过了收音机的声音。他立即对接相关人员将广播音量调低,并特意调整了播报时间,避开老人的休息时段。这一细微却未被旁人察觉的调整,却让村里的老人们真切感受到了“被关注”的温情。

正是这些看似微不足道的“小事”,勾勒出基层文明实践的温暖底色。一本旧记事本、一句贴心问候、一次放缓的脚步、一声调低的广播,无不折射出基层治理中“以人为本”的深刻内涵。接下来,射阳经开区将把“民情记事本”工作制度化、常态化,鼓励更多年轻干部发扬和传承“多问一句”的服务习惯,并借助数字化手段优化广播系统,实现分时段、分区域的精准播报。同时以“绣花功夫”推进乡村治理,将文明的细节融入日常、做在经常,让“家门口”的幸福细水长流,润物无声。(崔飞龙 蒋心仪)