中国江苏网9月3日盐城讯 9月3日上午8点,盐城市射阳县革命烈士寻亲寻史专班工作人员走进庄严肃穆的射阳烈士陵园,在英烈墙前向射阳抗日战争期间牺牲的首位革命烈士周作青献上鲜花。工作人员将从山西文水县周作青牺牲地取回的红色英雄土撒在烈士墙前,轻声说道:“您终于‘回家’了。”

在射阳县烈士陵园的英烈墙上,周作青的名字醒目镌刻于最上方首位。这位年仅22岁就为民族解放事业献身的抗日英烈,是射阳首位牺牲在抗日前线的共产党人。86年来,世人仅知他1939年牺牲于山西,其具体牺牲地点、详细革命事迹却被历史尘埃掩埋,成了亟待填补的空白。为让英烈事迹重见天日、漂泊英灵回归故土,射阳县革命烈士寻亲寻史专班历经四年,辗转数千公里,在山西与江苏间搭建起连接历史与当下的桥梁,终于完整还原周作青的抗战之路。2025年8月,专班成员与烈士亲属远赴山西文水县,在牺牲地举行跨越86年的“家祭”,告慰这位漂泊已久的射阳忠魂。

一纸残证启寻路 专班组建担使命

寻访工作的起点,要追溯至2021年射阳县革命烈士事迹陈列馆筹备初期。射阳县委、县政府高度重视革命历史传承与英烈事迹挖掘,明确要求县人武部与县退役军人事务局联合组建寻亲寻史专班,由县委常委、县人武部政委严乾龙任专班指导,县退役军人事务局办公室主任侍昌平任负责人,成员还包括民政局退休老干部、深耕地方史研究的研究员吴有峰,以及熟悉优抚政策、擅长协调沟通的优抚科科长刘尧。这支跨岗位、多专长的队伍,自组建起便肩负 “为英烈寻根、为历史补白”的重任。

接手任务时,专班掌握的周作青烈士信息堪称“碎片化”:中华英烈网于1983年编印的《射阳县革命烈士英名录》中,仅有寥寥数语记载——“周作青,1917年出生,江苏省通洋人,生前为山西省太原中心区青年书记,1939 年牺牲”。县档案馆留存的唯一相关资料,是张巴掌大小的《革命牺牲家属光荣纪念证存根》,但是受限于当时条件,该存根不仅将牺牲地误记为“山西太原”,连年龄也错写成41岁,其他关键信息更是一片空白。

“连基本信息都有误差,更别说具体事迹了。”侍昌平手持泛黄存根,在专班首次工作会议上语气坚定地说,“周作青是射阳首位牺牲在山西抗日前线的共产党人,他的故事不能淹没在历史里,我们必须发掘出来。”就这样,专班成员带着这份沉甸甸的责任,开启了长达四年的寻访之路。

故里寻访遇瓶颈 地方干部齐助力

专班组建后,首要任务是前往周作青出生地——射阳县四明镇,试图从故土与乡邻记忆中寻找线索。四明镇党委、政府高度配合,立即安排镇退役军人服务站站长杜官宏、镇人大原副主席许如超全程协助。杜官宏熟悉当地村落与人口情况,许如超在四明镇工作多年、与老人交情深厚,两人的加入为故里寻访注入重要力量。

那段时间,侍昌平、吴有峰、刘尧与杜官宏、许如超一道,走遍四明镇通洋居委会周边12个村落。他们挨家挨户叩开老人家门,以拉家常唤起记忆:“您还记得当年通洋有去山西打鬼子的年轻人吗?姓周,叫周作青。”这样的话,专班成员不知重复了多少遍。多数老人年事已高、记忆模糊。有的仅依稀记得“周家早年有个后生出去打鬼子,再也没回来”,却记不清名字;有的则摇头表示从未听过“周作青”。专班并未气馁,根据镇户籍档案找到周作青的远房侄子,可遗憾的是,因年代久远,对方家中既无烈士照片,也无家书,甚至连口头传说都极少。首次故里寻访,陷入“无迹可寻”的僵局。

“难道烈士的故事要永远停留在只言片语里?”许如超看着失落的专班成员,主动安慰:“别着急,咱们再想办法,或许周边乡镇还有知情人。”可后续半个多月的扩大范围寻访,依旧毫无收获。专班不得不暂时离开四明镇,重新调整思路。

转战山西觅踪迹 多地部门共协作

“射阳首位英烈牺牲在山西,1939年的山西是全国抗日斗争最前沿,那里一定留存着烈士痕迹!”带着这份执念,专班决定将寻访重心转向周作青的牺牲地——山西。可山西地域广阔,且当年抗战档案因战火损毁严重,要在茫茫史料中找到“周作青”,难度可想而知。

在山西太原当地部门支持下,专班联系了太原多个区县退役军人事务局、史志办、档案馆,逐页梳理当地可能同名或同音的抗战烈士名录,以及与江苏盐城相关的革命烈士史料。遗憾的是,因日军当年的疯狂扫荡与战火破坏,多数档案残缺不全,“周作青”的名字始终未在任何本地牺牲名录中出现。

太原找寻无果,专班又辗转奔赴北京,在国家档案馆、中国国家博物馆、国家图书馆及中国人民革命军事博物馆等国家级场馆重点查找1939年在山西抗日牺牲的江苏盐城籍革命烈士资料。经过近一个月的日夜排查,依旧未找到关键信息。一次次失望并未击垮专班信念,侍昌平在日记中写道:“每多查一份档案,就离真相近一步,只要不放弃,总有一天能找到线索。”

聚焦团史破迷局 旧刊终现烈士踪

就在寻访陷入低谷时,专班成员吴有峰提出新思路:“周作青生前任‘山西省太原中心区青年书记’,这一职务与共青团系统密切相关,或许可从共青团系统抗战文献中寻找突破。”这一建议,为寻访打开新局面。

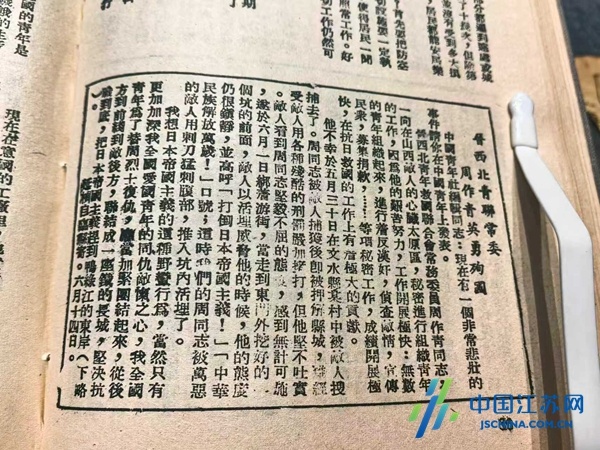

专班立即联系共青团中央档案管理部门、中国青年报社,说明寻访意图。经多方沟通,中国青年报社提供关键线索:为纪念抗战胜利70周年,2015年第17期《中国青年》杂志曾刊登《烽火青春歌慷慨——〈中国青年〉的抗战记忆》一文,作者是该报记者赵涛,文中明确写道:“1939年《中国青年》第一卷第4、5期合刊曾发表《周作青英勇殉国》通讯。”

这一发现让专班成员兴奋不已——若能找到这篇通讯,周作青的牺牲经过与革命事迹或许就能真相大白。可新问题随之而来:1939年的《中国青年》存世极少,全国图书馆系统检索显示,仅河南三门峡市图书馆藏有一本残本,且不含该合刊内容。

寻找这本杂志,成了寻访的“关键一役”。专班启动全国范围搜寻,先后联系华东、华中地区15家省级图书馆,以及北京大学、复旦大学、南京大学等11所高校图书馆。从2022年春到2023年冬,他们还跑遍北京、南京、太原、西安、石家庄、徐州、合肥、济南、长春等地的30多个知名古玩市场和红色藏品机构,却始终空手而归。

直到2023年12月,侍昌平因公务再赴北京,刚下火车便直奔潘家园旧货市场“碰运气”。从上午9点到正午12点,他在密集的旧书摊位间穿梭。就在准备离开时,一个不起眼的旧书摊位上,一本封面褪色泛黄且带水渍的1952年翻印版《中国青年》合订本吸引了他的目光。

“老板,这本合订本能让我翻翻吗?”侍昌平声音带着颤抖。他小心翼翼翻开书页,当“周作青同志英勇殉国”的标题,以及“1939年,文水县东门外,活埋”的记载映入眼帘时,眼眶瞬间泛红。为防节外生枝,他顾不上还价,立即买下杂志,甚至差点忘了自己的行李。“找到了!终于找到了!”他拿着合订本,在市场外马路上激动拨通专班电话,声音哽咽地分享喜讯。

还原壮烈牺牲史 跨省家祭慰忠魂

根据1939年《中国青年》第一卷第4、5期合刊中《周作青英勇殉国》通讯记载,结合专班与侍昌平反复核对,周作青的牺牲经过终于完整还原:

1917年,周作青出生于射阳县四明镇一个普通农民家庭。青年时期,面对内忧外患、民不聊生的局势,他心怀“天下兴亡,匹夫有责”的信念,毅然投身革命。1937年全面抗战爆发后,他响应党的号召,远赴山西,投身晋西北抗日根据地斗争,任晋西北青年救国联合会常务委员。在敌占区,他冒着生命危险秘密工作,发动青年成立抗日团体,组织反汉奸宣传,侦察敌情、募集物资、传递情报,为巩固党的地下网络立下汗马功劳。

1939年5月30日,周作青在文水县某村开展秘密工作时,因叛徒告密不幸被日伪军逮捕。狱中,敌人严刑拷打、威逼利诱,妄图获取党的秘密,可他始终坚贞不屈、严守纪律,用生命践行“坚不吐实”的革命誓言。6月1日,敌人见无法从他口中得到信息,便将周作青捆绑游街示众,企图震慑抗日民众。当队伍行至文水县东门外预先挖好的土坑前,敌人以活埋相威胁,周作青却毫无惧色,高声疾呼“打倒日本帝国主义!中华民族解放万岁!”敌人恼羞成怒,用刺刀猛刺他的腹部,随后将他推入土坑活埋。这位年轻的共产党人,以最壮烈的方式,为民族解放事业献出宝贵生命。

2025年8月,寻访进入最后阶段。26日清晨5点,射阳县烈士陵园庄严肃穆,专班成员与周作青亲属齐聚于此。大家怀着崇敬之心敬献花圈,集体宣誓传承烈士精神。随后,一行人带着从烈士老宅、父母及兄弟坟前取得家乡土,以及象征思念的菊花,驱车踏上千余公里的跨省之路,于次日抵达山西文水县。

专班在文水开展活动期间,吕梁军分区、文水县人武部、文水县退役军人事务局等部门热情相助。吕梁军分区政委羊海江得知任务后,立即协调《吕梁军号》主编张彦利全程协助,张彦利不仅提供吕梁地区抗战重要史料目录,还帮忙联系当地党史专家;文水县人武部政委张卫华陪同走访各区县档案馆,文水县退役军人事务局局长张志峰、副局长李阳华、优抚科科长成瑛全程对接场馆查阅、村居走访事宜,开辟“绿色通道”;交城县人武部政委刘川也积极提供线索,协助排查交城与文水交界区域的抗战历史遗迹。

80多年过去,当年周作青牺牲的“文水县东门外”,已从荒凉之地变为繁华居民区。为精准定位牺牲地点,专班分成2个小组,挨家挨户走访私评社区和韩村村委会范围内所有80岁以上村民、村干部及老党员,直到遇见私评社区83岁的樊润泽老人,才找到通往历史真相的关键。樊润泽的继父曾是地下党员,他小时候常听继父讲革命烈士被害的事,他告诉专班:“1939年日本人拆了旧鼓楼建炮楼,有位八路军被杀害在村围墙外,埋在村东文昌庙后,就在现在私评大道东侧。”老人还带专班到现场指认,其口述与《中国青年》记载完全吻合——周作青的牺牲地终于确认。

距烈士牺牲地不到100米处,一所幼儿园传来孩子们的琅琅读书声,穿越时空与烈士的呐喊交织。亲属在此举行简朴而庄重的“家祭”:侄子周从元捧着家乡土,一点点撒在牺牲地草坪上,轻声说:“大伯,我们把家乡的土带来了,您回家了。”亲属们还献上从射阳专程带来的菊花,“让大伯再闻闻家乡的味道”。同时,他们小心翼翼取走一抔文水的红色热土,打算带回射阳与家乡土混合,让烈士英灵真正与故土“团聚”。“大伯,我们找到您了,您认得回家的路了。”周从元跪在草坪上,声音哽咽,泪水浸湿衣襟。

补齐历史传精神 红色基因永传承

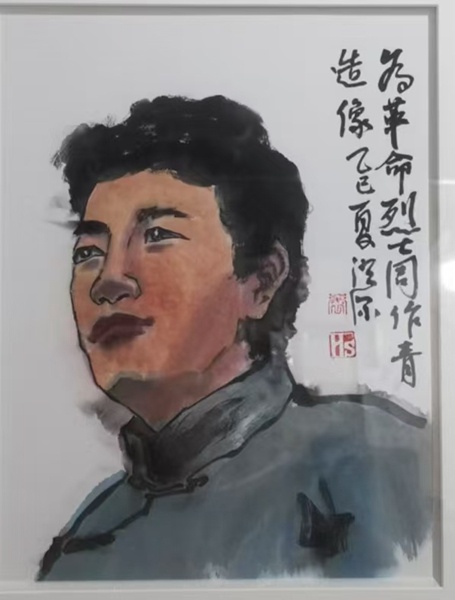

这场跨越86年的寻访,不仅让周作青的事迹重见天日,更让红色基因在追寻中传承。如今,专班正系统整理寻访中收集的文献资料、口述录音、实物照片等,进一步完善周作青事迹档案,计划申报著名烈士,并将其纳入射阳县革命烈士事迹陈列馆重点展陈内容,让更多人了解这位年轻英烈的故事。

“我们不仅要让烈士‘回家’,更要让他的精神照亮更多人。”射阳县退役军人事务局副局长沈健表示,四年寻访路,专班成员用脚步丈量历史,用执着告慰英烈,“这场寻访,既是对历史的补白,更是对英烈的最好告慰。周作青用生命诠释了共产党人的信仰与担当,他的精神将成为激励射阳人民奋勇前进的强大力量。”

从文水到射阳,从碎片化资料到完整英雄故事,周作青的名字,不再是历史长河中模糊的符号,而是一座永恒的精神丰碑。(张学法)