新华报业·中国江苏网讯(记者 张扬)从云龙山脚下的下圆墩遗址出发,向北绵延7华里至故黄河畔的黄楼,这条串联着95处文物保护单位的文脉轴线,如今有了一个响亮的名字——彭城七里。作为徐州城市更新的标杆项目,这里既保留着“楚韵汉风”的千年底蕴,又涌动着“文商旅融合”的现代活力。

唤醒沉睡的历史富矿

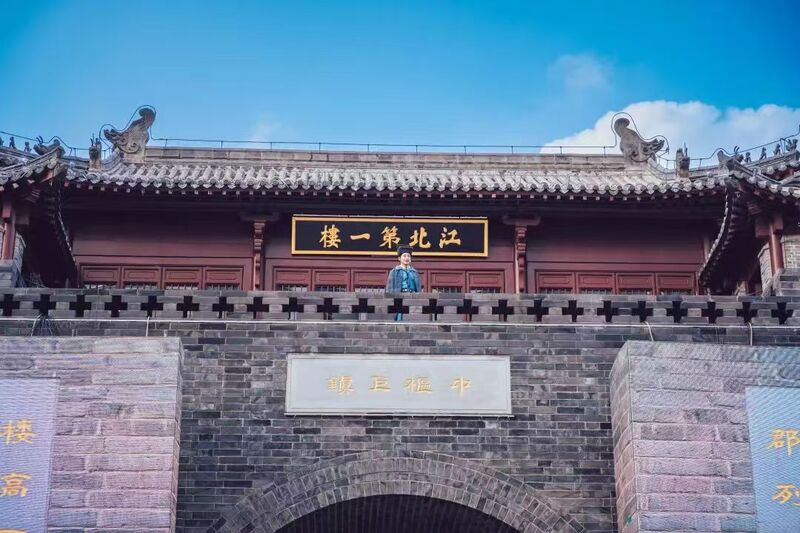

“自古彭城列九州,龙争虎斗八千秋”,这句流传千年的俗语,道尽了徐州5000年文明积淀的厚重。彭城七里这条南起云龙山、北至故黄河的7华里文脉轴线,恰是这座城市历史记忆的鲜活载体。从楚汉争霸的金戈铁马到苏轼治徐的民生佳话,从运河漕运的市井繁华到明清建筑的匠心独运,历史在这里留下了层层叠叠的印记。

让文化遗产“活起来”,是彭城七里撬动流量的核心密钥。彭城七里通过场馆集群规划,将徐州博物馆、城下城遗址博物馆、汉化像石馆等散落的历史珍珠串成项链,下圆墩遗址、华佗广场等景观也逐步从史料中“走出来”,让每处遗存都成为可解读的故事载体。

“彭城风华”的成功便是最佳例证。这场国内首个苏轼题材湖岛实景演出,将900多年前苏轼抗洪、冶铁、劝农的史实转化为沉浸式剧情,近百名演员与游船观众实时互动,让游客在3.3公里航程中完成“与古人同悲喜”的情感共鸣。开演以来,项目游客接待量和营收均呈上升态势,其中外地游客占比超七成,被观众评为“比绘本更生动的历史课”。

让历史可触可感可消费

“上午在饮食博物馆品特色美食,下午和‘苏轼’对弈,晚上看实景演出,这趟徐州行把文化玩出了新意!”来自上海的游客在小红书上分享的行程,道出了彭城七里的吸引力所在。将厚重历史转化为沉浸式体验,让游客从“旁观者”变为“参与者”,是其流量持续增长的关键。

作为京沪与陇海铁路交汇的枢纽城市,徐州与南京、郑州等城市1小时通达,3小时可抵北京、上海,得天独厚的区位让客流汇聚更为便捷。而“肉食者天堂”的美食标签更成为天然引流密码,从烧烤到地锅鸡,从羊肉汤到把子肉,特色风味让游客“为吃赴一城”。

徐州饮食文化博物馆的蝶变极具代表性。这座由闲置10年的酒楼改造而成的场馆,汇集了地锅鸡、把子肉等数百种小吃,让游客一站式尝遍徐州味道。更巧妙的是,这里将美食展陈与歌舞表演、汉服NPC互动相结合,游客既能大快朵颐,又能亲手体验吹糖人、捏面塑等传统技艺。

这种体验式创新贯穿彭城七里全线。回龙窝非遗市集上,手艺人现场展示精湛技法,汉乐汉舞与传统戏曲轮番上演;户部山古建筑群中,文创展销、相声脱口秀与乐队演出相映成趣,老院落“酿”出了新滋味;文庙·东方街区里,青砖墙与潮牌店招形成强烈反差,成为小红书热门打卡“机位”,从文化感知到消费转化,彭城七里构建起全链条的体验闭环。

从网红地标到城市生态

“以前送游客要挨个推荐景点,现在直接说沿彭城七里走,准没错!”出租车司机周先生的感慨,折射出彭城七里带来的城市变化。它并非孤立的文旅项目,而是以“微更新”理念重塑城市生态,实现了从“经营景点”到“经营城市”的跨越。

这种融合首先体现在空间功能的重构。项目以“绣花功夫”保留老城格局,将回龙窝从业态单一的旧街巷改造为集文创、餐饮、非遗于一体的活力街区,让市民休憩与游客游览和谐共生;户部山片区精准定位,茶街打造文化创意主理人街区,东侧片区改造为国潮酒店与旅拍集散地,每个角落都各有韵味又互为补充。这种有机更新让历史街区与现代城市无缝衔接。

城市功能的同步升级,则为流量留住提供了保障。机关车位节假日免费开放,定制公交专线串联起沿线节点,老旧小区改造与生态修复同步推进,彭城七里不仅唤醒了历史,更改善了民生,让文旅发展惠及每一位市民,本地人在这里找到生活新场景,外地人在这里读懂徐州,主客共享的空间格局已然形成。

月光下的云龙湖,“彭城风华”的演出仍在继续;文庙街区的灯火中,年轻人的笑声此起彼伏;饮食博物馆里,刚出炉的烙馍香气弥漫……彭城七里,这条流淌着千年故事的文脉轴线,正见证着徐州人文经济的蓬勃生长,也为城市更新写下了生动注解。(图片来源:徐州发布)