新华报业・中国江苏网讯(记者 张扬 通讯员 李晨 孙梦梦)10月15日,2025年第三次“中国好人榜”在新疆阿克苏正式发布,来自徐州铜山区马坡镇双楼村的73岁退休村医张世芳,以半个世纪扎根乡村的坚守,获评“诚实守信好人”。消息传回村里时,不少村民激动不已,纷纷念叨着“这份荣誉她实至名归”。这样真情实感的认可,是对她55年守护村民健康的最好回应。

一次选择:23元工资与全村健康的抉择

1970年,19岁的张世芳站在了人生的岔路口。初中学历的她被两个机会同时选中:马坡人民公社卫生院邀请她去化验科工作,每月能拿23元工资,工作环境稳定;而家乡双楼大队急需一名村医,需背着药包走村串户,报酬微薄且工作辛苦。

“当时村里太缺医生了,谁家有个头疼脑热都得硬扛。”张世芳回忆,正是看到村民就医难的困境,她没有丝毫犹豫,选择留在村里,走进了三间瓦屋的村卫生室,与另一名同事一起,扛起了全村130户人家的健康守护重任。

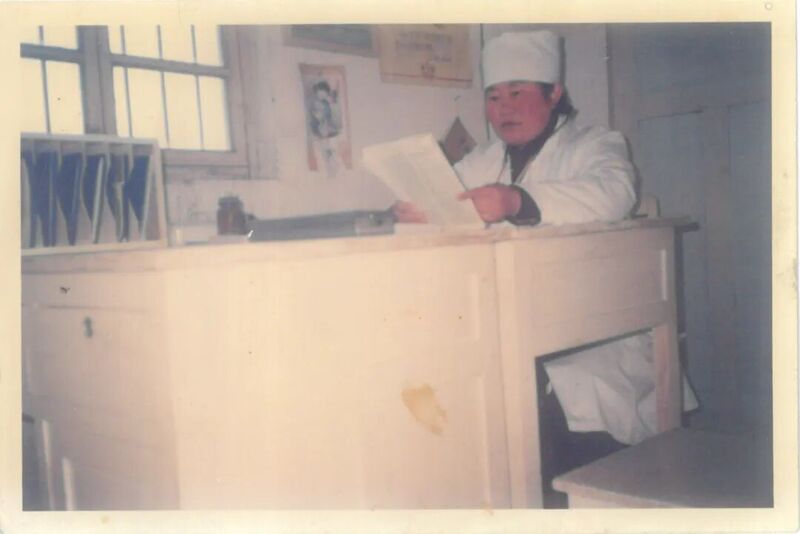

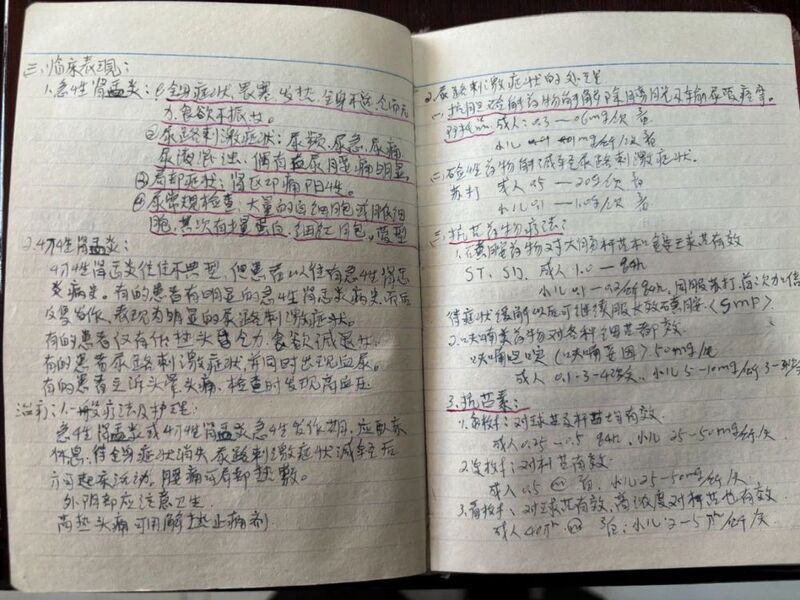

成为村医的第一步是系统学习。在铜山首届乡医培训班里,张世芳是唯一的女性学员。为了尽快掌握医术,她白天跟着老师钻研实操,夜里抓紧时间背诵药理知识,考试成绩在学员中名列前茅,“救死扶伤是了不起的事,不能辜负乡亲们的信任”。两年培训结束后,她的药箱里除了听诊器、体温计,又多了厚厚的笔记,那是她为村民健康许下的第一份承诺。

半生践行:药箱上的岁月印记

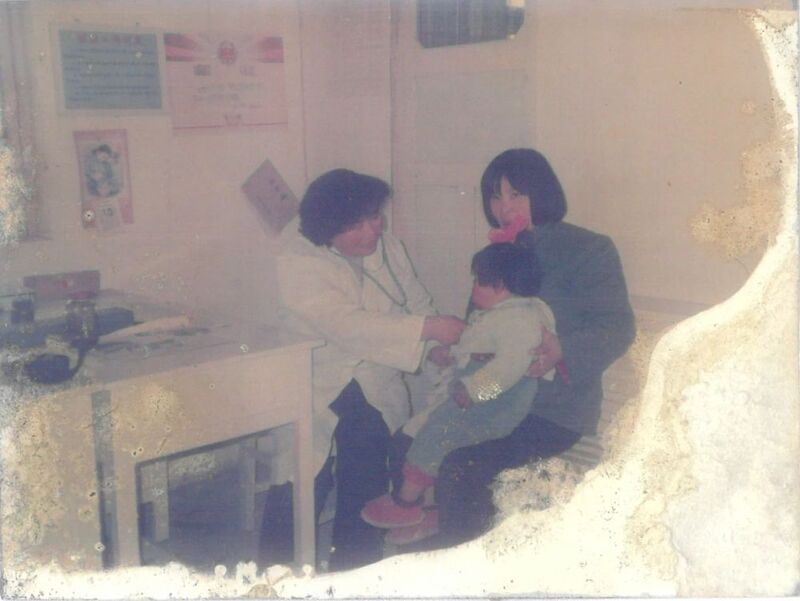

双楼村地域辽阔,村民居住分散,且大多以务农为生,张世芳的村医工作从来没有固定时间。白天,她和同事背着药包开展“巡回医疗”,挨家挨户为老人量血压、给孩子接种疫苗;农忙时节,他们就把诊室搬到田间地头,确保村民在地里受伤时能第一时间得到处理。“夏天晒得脱皮,冬天冻得手僵,但看到大家能接着干活,就不觉得苦。”张世芳说。

在医疗条件落后的年代,夜间出诊是常事。有一回,村里一位八旬老人高烧不退,张世芳接到求助后,立刻赶往老人家诊治,守在床边观察病情,直到老人病情稳定。待她处理完回到家时,天已蒙蒙亮,稍作休息后,又赶往下一户需要问诊的村民家。

对张世芳而言,村医的职责早已融入生活的每一刻。三十多岁时,她的一双儿女相继出生,但照顾孩子的重担几乎全落在爱人赵瑶勋身上。即便在外出培训期间,她也时刻惦记着村里的患者,培训结束后第一时间赶回卫生室。“心里对家人有愧疚,但乡亲们还在等我,不能耽误。”说起家人,张世芳满心歉意,而爱人始终默默支持她的工作,成为她最坚实的后盾。

这样的坚守一晃就是42年。卫生室的同事换了一茬又一茬,不少人被调去条件更好的镇卫生院,张世芳却始终守在村里。2010年退休后,因村民们再三请求,她又返聘留任两年,直到2012年才正式离开岗位。但她的“从医路”并未结束,自家客厅成了免费诊室,每天都有村民来找她咨询用药、测量血压。

不久前,张世芳不慎摔伤胯骨,手术后行动不便,却依然坚持为村民服务。有村民上门问诊,她就慢慢挪到房间取来血压计,仔细询问病情后写下用药说明。有人劝她好好休养,她总笑着回应:“医生哪能因为怕传染、怕麻烦就拒诊?乡亲们需要我,我就得在。”

精神传承:党徽下的接力守护

在张世芳的客厅墙上,除了泛黄的荣誉证书,还有一枚鲜红的党徽。有着三十余年党龄的她,退休后又成了村里的党员中心户和镇人大代表,不仅义务问诊,还承担起政策宣讲、传递民意的责任。村里的空巢老人没人照顾,她就定期上门探望;村民对医保政策有疑问,她就掰开揉碎了讲解。

更令人欣慰的是,张世芳的医者精神正在传承。受她影响,女儿长大后也成了一名村医,在邻近村庄的卫生室服务。如今的乡村医疗条件,早已不是张世芳刚行医时的模样:得益于徐州市紧密型县域医共体建设,马坡镇实行镇村一体化管理,村卫生室设施齐全,镇卫生院的医生定期坐诊,慢性病养护、健康档案管理等公共卫生服务全覆盖,村民在家门口就能享受到优质医疗资源。

“现在条件好多了,有了智能血压计,看病能刷医保,年轻人还能网上问诊。”看着村里的变化,张世芳满心欢喜,但她依然保持着老习惯:有人来咨询用药,她总会找来纸笔写下用法用量;遇到复杂病情,她会帮忙联系镇卫生院的医生,全程跟进病情。

得知自己获评“中国好人”时,张世芳轻轻抚摸着陪伴自己多年的旧药箱,箱子上的划痕清晰可见,那是守护的印记。平凡铸就伟大,英雄来自人民。张世芳用半个世纪的坚守证明,最动人的奉献,往往藏在日复一日的平凡里;最温暖的光芒,总能在群众需要的地方闪亮。