新华报业·中国江苏网讯(记者 张扬 通讯员 谭晓立)在江苏睢宁,一支支稚嫩的画笔已挥动70载。这里没有知名艺术院校,却孕育出了3.2万幅作品走向70余国、斩获2000余项国际奖项的“儿童画奇迹”。

睢宁儿童画的故事,从70年前的兴趣小组起笔,在一代代教师的匠心传承下,成为跨越边界、打破常规、连接世界的美育实践。它让乡村儿童的艺术梦想破壁生长,将课堂美育延伸至生活,让这方水土的文化符号跨出国界,成为睢宁与世界连接纽带。

从“小众兴趣”到“大众美育”,让每个孩子都有艺术出彩机会

1955年,睢宁县城中小学(现睢宁实验小学)教师李训哲发现学校里几个孩子总爱跟着看他画墙画,于是干脆拉着4个孩子成立了全县第一个美术兴趣小组。那时候条件差,没经验可学,但李老师没放弃,慢慢摸索出“常规课堂+兴趣小组”的法子,把生活里的事、乡村里的图景都融进画里,探索出儿童画特点的绘画表现手法。不久后,武家兴老师也在睢城小学组了18人的画画小组,还办了校内画展,鼓励孩子们拿起画笔记录生活。这两位老师就像两朵并蒂莲,在睢宁的校园里种下了美育基因,成为改变无数乡村儿童命运的起点。

70年过去,当初的小小组员,变成了覆盖全县中小学的美育网络。睢宁没走“只教尖子生”的路子,而是想让每个孩子都有机会画画:把本地的老故事、民俗风情编成教材,请非遗代表性传承人来学校教手艺,还建了2100平方米的儿童画活动中心。到现在,睢宁已经给艺术院校送了1.5万名学美术的学生。曾经,郁萍、张琼琼等小画童凭着作品站上全国美术展的舞台;现在,更多乡村孩子握着画笔,看到了课本之外的大世界,艺术不再是少数人的“权利”,成了每个孩子都能触碰的梦想。

以“自然、生活、想象”为魂,让儿童画成为独特文化语言

走进睢宁儿童画的世界,你会发现这里没有刻板的技法训练,只有对“自然、生活、想象”的真诚表达。这种独特的艺术内核,让睢宁儿童画打破了传统儿童画“稚嫩有余、内涵不足”的偏见,成为有温度、有深度的文化载体。

“不能老盯着孩子画,要多鼓励。”如今已经92岁的李训哲老师谈起儿童画教学仍兴致勃勃,在他眼里美术只是工具,真正的目标是“培养人”:“画画的时候,孩子的观察力、分析力、理解力都会提高。把儿童画当成支点,能撬动孩子更多的潜力。”

睢宁儿童画的教学理念,核心在于“启发”而非“灌输”。在教学中引导孩子自主观察生活细节,用色彩表达内心,以美术为支点,撬动孩子的观察力、分析力与理解力,实现以美育“培养人”的目标。

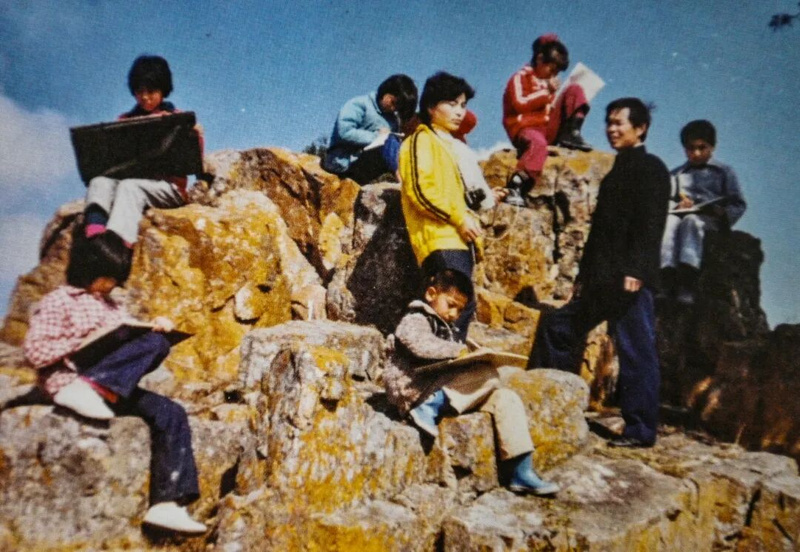

遵循“启发”理念发展起来的睢宁的儿童画,从不是照着课本临摹的“仿”,而是有自己的“魂”:跟着自然学画画,照着生活讲故事,凭着想象造天地。《龙门石窟》里,孩子用“Y”形画水面、“V”形画山脉,还靠墨色的干湿度画出石头的沧桑感;《武术表演》记下了当年省体工队来巡演的热闹,把队列画成菱形,再加上椭圆的跑道,让画面满是气势;《小鸟唱歌我指挥》更有意思,孩子把自己画成鸟群的指挥,蓝色的树、红色的鸟,跳出了现实的规矩,满是童话感。

从“地方作品”到“国礼名片”,让儿童画架起国际沟通桥梁

70年创新发展中,睢宁儿童画注重创新求变,通过先培育教师、再由教师教学的模式,为儿童画注入新活力,让这一源自本地的美育实践,逐步走向更广阔的舞台。

1979年,13幅睢宁儿童画首次走出国门,开启国际之旅;1981年,在第三十六届世乒赛国际儿童画比赛中,中国15幅一等奖作品里7幅来自睢宁,让“睢宁儿童画”的名字首次响彻国际;1988年、1989年,《海岛》《渔村的傍晚》从75国24.1万幅作品中脱颖而出,连续斩获日本国际儿童画展最高奖。

40年前,王集中心小学教师朱永从老教师手中接下睢宁儿童画传承的接力棒,40年里,他所辅导的儿童画作品1800余幅在国内外比赛中获奖,受邀赴埃及、美国、巴基斯坦等7个国家进行儿童美术教育交流活动,让世界看到了中国儿童的艺术创造力。

如今,睢宁儿童画的国际角色早已超越“参赛作品”。它曾作为国礼,赠予澳大利亚外长唐纳、联合国人类住区规划署执行主任蒂贝琼卡等国际友人,联合国教科文组织更在获奖证书中写道:“感谢你们为人类和平做出的贡献!”2014年,睢宁承办南京青奥会国际青少年绘画创作比赛;2017年、2021年,两届“童真里的色彩全国儿童画创作大赛”在此举办,让来自全球的青少年通过画笔交流,让“睢宁声音”成为国际美育对话的重要组成部分。

近年来,睢宁儿童画在传承中不断焕新,在创新中扎根生长。教学上,老师们解锁多元技法,借鉴汉画像石特点探索吹塑版画,更研发“水蜡排斥法”打造独特艺术效果,“游戏教学法”让课堂充满童趣与故事。题材也愈发鲜活,从“苏超”联赛的热血记忆到航天梦的浩瀚星空,从红色记忆的传承到丰收时节的喜悦,孩子们用画笔捕捉时代与生活的脉动。而睢宁也正以儿童画为依托,构建“教育—文化—产业”的良性链条,让儿童画从美育课堂走向更广阔的文化市场。

童心为笔,以生活为纸,以美育为魂,睢宁儿童画的故事,越绘越精彩。

记者手记:

睢宁儿童画最动人的不仅是孩子们笔下那些充满想象力的线条,更是这份艺术传承70年来始终跳动的创新脉搏。从兴趣小组到大众美育,从地方作品到国礼名片,睢宁儿童画从未停下“生长”的脚步。

如今,睢宁正为这份“生长”规划更为清晰的方向。通过文创开发、品牌推广、人才培育,助推儿童画从美育课堂走向更广阔的天地。它或许会化作日常用品上的鲜活图案,让稚趣艺术融入生活;或许会走进景区、展会,成为对外交流的文化符号;也可能通过数字平台走向更远的受众,让更多人看见乡村儿童的艺术创造力。

遵循“以美育育人”的初心,无论是技法创新还是产业尝试,最终都指向让儿童画更好地滋养孩子成长、赋能地方发展。正如那些孩子笔下超越现实的色彩,睢宁儿童画的未来,也必将在传承与创新的平衡中,绘就更精彩的图景。