千年江南韵,梨花漫漫舞。素有“梨花里”之称的黎里古镇,于3月28日举办一年一会的黎里梨花文化主题日活动,诚邀本地居民和八方游客共赴一场春日之约,沉浸式感受这座江南小镇的古韵今风。

站在黎里的石板路上,知名媒体人、“网络大咖”罗振宇笑说,“过年的时候,我向观众许愿——带大家下江南看春天,今天就是来‘还愿’的。”3月20日,他以一场持续三小时的深度直播,带领百万网友漫步黎里古镇。在他眼里,江南物产丰沛,四时风物各有精彩,但江南的春天是一场生命的“爆炸”。

作为中国历史文化名镇,黎里承载着千年的历史和文化,吸引着来自世界各地的游客。如今,这颗“水乡明珠”全域纳入长三角生态绿色一体化发展示范区先行启动区,更好地紧抓时代机遇避免“千镇一面”,写好文旅融合文章彰显“和而不同”。

古镇上新 满目皆春

踏入黎里古镇,便与烂漫春光撞个满怀。

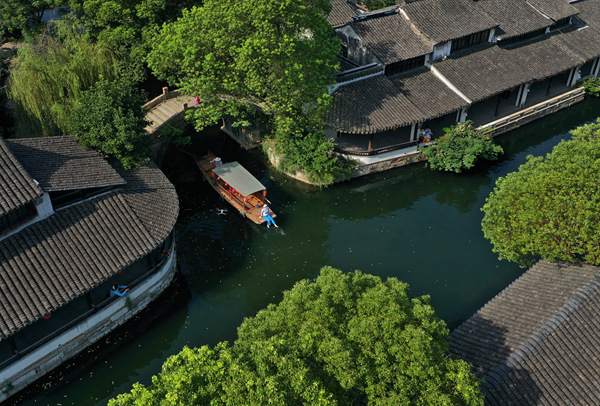

碧澄的黎川河环抱着古镇,河畔的梨花如雪,桃花、樱花交织成一片粉红云霞,娇艳的山茶与洁白的结香错落其间,香气弥漫,为古镇披上一层五彩斑斓的春之纱衣。

在这片春意盎然中,黎里的文旅项目也焕发出新的活力。

位于南新街69号的承裕堂,是一处始建于清末的古建老宅,如今变身为香山帮非遗艺术馆。步入门厅,一个巨大的多边形镂空装置映入眼帘,生动再现了香山帮营造重要史迹的场景。两侧陈列着香山帮代表性建筑模型,如北京天安门、拙政园芙蓉榭等,让人直观感受其巧夺天工的技艺。往里走,锯、刨、泥刀等工具有序摆放,配合介绍文字,生动阐述着木作、水作、石作、油漆等香山帮八大作的智慧。艺术馆负责人沈佳佳介绍,该馆在保留承裕堂建筑风貌的基础上,引入国家级传承人薛林根大师工作室、非遗工坊、非遗论坛、艺术家沙龙等内容,全方位展示传统建筑美学。

承裕堂对岸,沿着老街往西走,就能看到最新落成的结庐·黎里民宿。其同样由老宅改建而成,是一个集住宿、体验、文化于一体的沉浸式体验空间。“我们在施工建造时,秉持‘修旧如旧’‘新旧共生’的理念。”项目施工经理杨泽尧说,民宿在保留木结构老房子古朴风貌的同时,新增多功能活动区、茶室等公共空间,并融入宋式美学韵味,为游客提供高品质的居住体验。

一路走,一路看新景:“为你读诗·黎里会客厅”以鸿寿堂为场景,以黎里文化为研究对象,通过展陈、活动、研习等形式,共建黎里“诗意生活场景”;纪录片博物馆结合当地古建风格,以纪录片展播的形式,为本地居民和游客提供多元化的精神文化体验……无论是徜徉在青石老街,还是转进幽深弄堂,都能邂逅到黎里更丰盈、更美好的样子。

文旅融合 主客共享

古镇新景看不停,黎里是如何做到的?行走其间,很容易找到答案。这源于当地在推进文旅融合过程中,以“创造性转化、创新性发展”为指引,让中华优秀传统文化“活”起来。

“这里的商业味不重,文化味却很浓,可以原汁原味地体验江南慢生活。”来自无锡的游客吴兴国与妻子来到黎里,住上一晚,很是感慨:“我俩退休后就到处旅游,去过很多的古镇、古城,感觉黎里是一个能让人安放心灵的地方。”

正如来客所感受的,黎里的历史文化底蕴深厚。其历史可追溯至2500年前,至今仍完好保存一批明清建筑群,拥有115条弄堂、4000余米古驳岸、256座河埠以及254颗缆船石。在黎里,不仅有近4000名原住民在此诗意栖居,他们还积极融入古镇的保护与发展,传播非遗、办起民宿、当起船工,为游客带来地道的江南文化体验。

黎里竹编技艺是吴江区非物质文化遗产之一。破竹成丝、磨光编结……在黎里老街的竹器行里,今年70岁的区级非遗代表性传承人周富林正在做竹编,引来不少游客围观。周富林的手艺来自祖传,从艺已有50多年,可以制作近百种竹编工艺品。竹篓、竹匾、竹包、竹篮……店铺里摆满了他的作品。周富林告诉记者,以前竹制品都是江南人家的日常用品,现在用得少了,他也在创新开发各种新产品,让更多年轻人喜欢上竹编。

青龙桥畔的巧君手工秤也是古镇上的一道别样风景。店主陈巧君是土生土长的黎里人,也是吴江区非物质文化遗产黎里杆秤制作技艺的代表性传承人。她坐在店里专注制秤的身影,总会被游客们用相机记录。眼下,手工秤已逐渐从交易工具转变成艺术品,陈巧君精心打磨的这杆秤也成了游客们珍藏的“水乡信物”。

除了竹编、手工秤,在黎里古镇还能体验到打锡、生禄斋苏式月饼制作、石作等各类非遗。在黎里,文化与旅游深度融合,自然景观和人文景观有效耦合,主客可以更好地享受“诗与远方”。

黎里也是《繁花》作者金宇澄思之念之的故乡,他的繁花书房已成为古镇的文化新地标。金宇澄曾说,“黎里的魅力很早进入我的文学,这十年进入了我的画面,几乎是本能的驱使。对于每位作者来说,创作立足点都源于最靠近情感的内容。”如今,游客在繁花书房中感受江南老宅的新生与金家家族故事,获取到更多精神滋养。

凝聚合力 共绘新景

一座“活”的古镇,才能光景常新。黎里的活力,来自坚持开放的姿态,接纳和包容一切发展力量,合力实现可持续生长。

黎里古镇上,有两个“奇妙”的馆,极具话题性:一个是洋为中用艺术馆,展出由中国人收藏的西洋物件;另一个是六悦博物馆,展出由外国人收藏的中国传统物件,人们将其称为“小镇双博”。

林明洋是一名资深欧洲古董收藏家,他租下黎里的明代建筑邱宅,将其精心改造成为洋为中用艺术馆。法式三角钢琴、英国瓷器,螺钿边柜……这里展示了近5000件西洋古董家具,仿佛打开了一扇通往世界各地的大门,让人领略到各国丰富多彩的生活形态。

而六悦博物馆的创办人杜维明则是一位美籍人士,他用近40年时间走遍中国大江南北,收藏中国民间工艺品。六悦如一座民俗宝库,在1.8万平方米的展厅内设置50余个分类展馆,展示了4万多件民间艺术品,涵盖古建筑构件、古董家具、木石雕刻等众多老物件,展现中国传统文化的独特魅力。

“一镇双博”的背后,是黎里不断引入社会力量,共同对古镇文化景观进行整体保护和利用,探索文旅新质生产力发展的生动写照。“像承裕堂、结庐民宿这些新项目,都是由社会资本参与保护修缮和活化利用古建老宅的案例。”苏州市黎里文化旅游发展有限公司副总经理张萍说,黎里发布《古建老宅盘活利用实施方案》,推出“赠送房子使用权”等鼓励举措,就是为了吸引更多社会资本参与到古宅保护中去,探索出更多活化利用古建老宅的新路径。

聚合力、绘新景,黎里纪录片产业基地的建设就是一个成功的实例。近年来,黎里通过“纪录片+”引导多产业融合发展,孕育出更多新业态,致力为先行启动区人文经济新实践开辟新赛道。基地的《探索视听文旅融合发展的“黎里实践”》案例,成功上榜首批江苏人文经济入库案例。

李家弄李厅蝶变为清华大学“清影工作室”,沈宅鸳鸯厅化身成B站纪录片黎里小院,洛雅草堂成为知名纪录片导演吴琦的电影实验空间……随着纪录片产业基地这张新名片的影响力不断扩大,越来越多纪录片内容生产、技术服务、平台运营领域的头部企业和大师工作室进驻黎里,实现老宅活化利用与纪录片产业发展协同并进。

如今的黎里,既是旧时江南的体验地,亦是文旅创新的试验场。她始终坚定文化自信,以开放之姿描绘新图景,将千年文脉化作滋养当代生活的清泉,汩汩地流淌进人们的心田。(张珺 肖甜)