新华报业·新江苏讯 2024年“城门(地标)挂春联 江苏开门红”全球征集活动日前公布评选结果,作为此次赛事的“新面孔”——江苏连云港塔山镇计斤门春联由来自山东莒县的丁明玉先生摘得桂冠。联文曰:

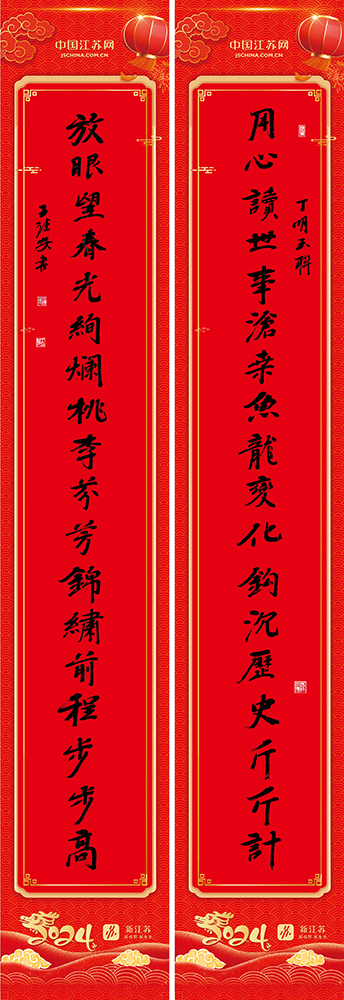

用心读世事沧桑,鱼龙变化,钩沉历史斤斤计;

放眼望春光绚烂,桃李芬芳,锦绣前程步步高。

解析这副获奖联之前,我们有必要先来探究下塔山镇计斤门的历史:

塔山镇地处连云港市赣榆区中部,山水秀丽,景色宜人,因“得山川之灵气,享湖水之润泽”而独具魅力。计斤门是塔山镇地标性建筑,位于赣榆区塔山镇驻地土城村,计斤莒都是春秋时期莒国都城,又称梁丘、祝丘,迄今已有逾2500年的历史。古城现存180余米古城墙遗址,城门仿汉代古商贸街建设,游客在仿古商贸街中体会古代集会的热闹景象。

这是主办方给出的计斤门简介。那么,这个计斤门由来是什么呢?

我们一起来探颐索隐下。距今五六千年的大汶口文化中后期,相当于古史“三皇”(伏羲、神农、黄帝)时期,莒地(今山东莒县)陵阳河周围出现了几个原始部落群。考古学家认为“陵阳河古国最可能是最早的莒国”。距今约四千年前,莒地先民一支留在沂沭河流域(处于今山东临沂)高台地继续发展,一支向北迁徙到胶东一带,一支向南迁徙到淮河一带,这些莒地部落方国分支,都属于史上所称的“九夷”。淮河这一支主要就落在了连云港塔山镇,周代就有人居住,大、小莒城村为春秋初期莒子国都城。塔山镇土城村为汉代计斤(介根)县城,因为存在这段历史,所以署名计斤门。

“计斤”又名“计”,即“介根”,周代“莒国”的都城,在今山东胶州市西南城子村。《世本》:“‘莒舆期’始都‘计斤’,‘兹丕’归‘莒’”。《春秋释例·世族谱》:“周武王封‘兹舆期’于‘莒’,初都‘计’,后移‘莒’”……汉置“计斤县”,东汉废。最近的“纪王城村遗址”考古发现,这里出土的“度量衡”产品穿越了几个历史时期,至少在王莽之前,就一直都在做“度量衡”产品。“计斤”二字深藏着许多大历史的秘密:有好几处古籍和汉文资料说:“‘计斤’就是‘介根’”。据此推断,笔者个人认为“计斤”即“介根”,属方言近音的不同提法,而且与古代“度量衡”的发展息息相关。

明晰了历史由来,我们一起回到获奖联,从艺术的角度作个解读:

首先,从立意构思上来看。这副作品较好地融合了赛事主办方提出的创作要求。

上联用“用心读世事沧桑,鱼龙变化”起句,没有拘泥于“计斤门”的人文细节,而是从大处着眼,概而论之。“鱼龙变化”喻世事或人的根本性变化。城门的历史文化内涵较多,如果拘泥于具体细节的描述,就很容易写成“说明书”。这也是“四两拨千斤”“避实就虚”的一种创作手法。上结“钩沉历史斤斤计”,通过嵌城门之名和寓意巧妙地将“虚”引回“实”,盘稳构架。达到了“符合城门的历史、文化、区域等特点”的目标。

下联起句“放眼望春光绚烂,桃李芬芳”,跳转回另一主题“贴合甲辰龙年春节喜庆祥和的气氛”,结句“锦绣前程步步高”拔高了立意,“有思想内涵,贴近生活,体现获得感、幸福感、安全感”。上下联在立意方面基本达到了“既有个性化色彩,又能反映时代特征”的创作要求。当然,离“立意高远”尚有差距,这也是未获得更高奖项的原因之一。相比之下,上联比下联佳。

其次,从修辞对仗来看,征联要求“格调高妙,富有韵律美、文词美、意境美,符合‘联律’的特征”。这副联在修辞上主要用了嵌名和化用成语的手法,上下联结句分别用到了成语“斤斤计较”和“步步高升”。“斤斤计较”原指过分计较无关紧要的小事,这里化用为“斤斤计”,巧在反其意而用之,除了嵌入“计斤”城门名外,“钩沉历史斤斤计”体现了一种严谨的治学态度。“步步高升”原用于形容地位提高得快而顺利,这里化用为“步步高”,展现出事业步步高的态势。这两个对仗是这副联的“联眼”和出彩之处。两起领字的运用,“用心读”“放眼望”一静一动、一近一远,也比较恰切。

对仗上采用的是相对的方式,除了“历史”对“前程”对仗显宽外,其余基本工稳。有个别人觉得“钩沉”是偏正结构的词,“锦绣”是合成词,是否能对仗?其实,从这两个词的来历来看,这个对仗是没问题的。楹联属于传统国学,所以我们探究词语对仗的时候要有“虚实”观和“承古通今”的思维,否则就容易陷入“死对”的误区。

撰联人 丁明玉 中国楹联学会书画艺术委员会委员、中华对联文化研究院研究员、日照楹联学会副会长。

题联人 王继安 江苏省书法家协会顾问。

赏联人 李忠云 中国楹联学会名誉理事、福建省楹联学会副会长。