文|朱步楼

凤凰出版传媒集团原董事长陈海燕曾对我说,在当代艺术大家中,韩美林先生不仅个性率直,而且有着超常的审美眼光。与韩美林相识后,我深以为然。

在北京韩美林艺术馆,韩美林热情地将我们带进他的工作室。满墙“天书”作品、各类艺术摆件令人眼花缭乱,长达数米的桌上堆放着未完成的作品和手稿。他从案头捡起一块残破的陶片,递到我手中。这片汉代灰陶边缘已经磨损,上面隐隐刻着几道纹路,看不出有什么神奇之处。他又将陶片拿到灯下,调整好角度,“你再看看”。霎时间,陶片上那几道简单的刻纹竟活了起来,如流云,如舞者飞扬的衣袂。我这才看出其中妙处——那看似随意的几笔,实则蕴含着惊人的节奏和生命力。

“美常在残缺之处显现。”韩先生说,“残破之中往往藏着最本真的美。”

说着,他从抽屉里拿出一沓照片,“这是我前几天从公园采集的枫叶,每一片叶子都不相同。”他将照片摊开,指着其中的一张,这片枫叶的边缘因风吹雨打和虫咬而形成锯齿形,具有独特的美感。

韩美林谈美,不是引经据典,只说眼前实物。他的工作室里收藏了大量的民间工艺品:陕北的剪纸、贵州的蜡染、乡间的上陶、儿童的涂鸦……他拿起一幅陕北老婆婆的作品说:“老奶奶的剪纸,是不打稿子的,拿起来就剪。她们的美感、线条感,有的人学画多年都未必能达到。民间艺人在创作时不想着艺术,只想把心里的东西掏出来,作品反而直抵人心。”

韩美林的审美,从不是悬于高空的艺术概念,而是埋在生活肌理里的烟火气。他蹲下身子,接住那些被别人忽略的细碎美好,再用画笔、刻刀、陶土,让这些美好带着生活的温度“活”过来。

他领着我们看他正在创作的一组雕塑,那是些形态各异的动物,线条极简,神采飞扬。这些雕塑竟是用废弃的工业零件重新组合焊接而成,在他手中,生锈的铁钉成了骏马的筋骨,断裂的齿轮化作牛的双角,报废的弹簧组成了飞鸟的羽翼。韩美林解释:“一切都有灵性。别人扔掉的东西,我要让它活过来。”

这种化腐朽为神奇、让“破铜烂铁”焕发光彩的本事,源于他的审美“天眼”——越过物象的表层形态直窥其内在精神。他发现美、表现美的眼光,藏在对生命的平视里,藏在对细节的执念里,藏在与万物的共情里。

韩美林先生1936年出生于山东济南,5岁开始学习书法,6岁练习画画,偶然在土地庙里发现的《说文古籀补》《六书分类》等几本古籍,给他种下了热爱古文字的种子。他走遍大江南北,把散落在民间的陶瓷、青铜、龟甲、石刻等残片中语音、释义已不可考的古文字符号搜集起来,进行临摹和再创作。2007年,耗费30多年心血搜集书写的古文字图录《天书》问世。远古艺术、民间艺术和现代表达浑然一体的“天书”,把广大读者带到五千年中华文明的源头,去领略华夏先民的智慧和创造。

在餐桌上,韩美林一边谈美论道,一边介绍自己向美而生的快意人生。“真正能给艺术家审美和创作灵感的,是生活,是自然,是生命。”韩美林说。从1977年以来,他带领“艺术大篷车”采风团走遍祖国大地,从生活实践、传统文化和民间艺术中吸收精髓。岩画中粗犷原始的符号、青铜上沉稳古朴的线条、狂草中奔放洒脱的意境、年画里艳丽饱满的色彩……生生不息的中华文明、辉煌灿烂的民族文化,带给了他无穷无尽的灵感和创意。

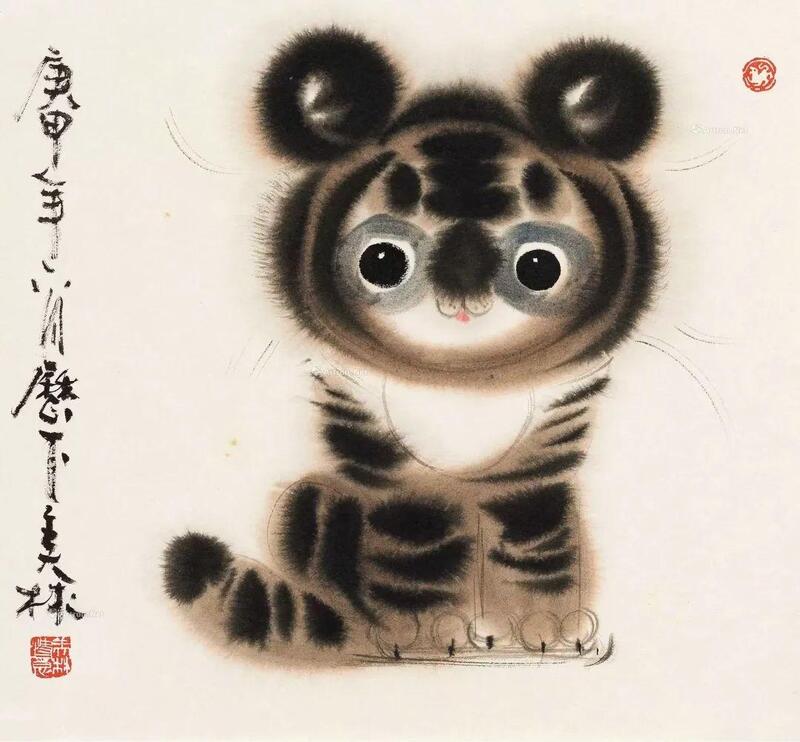

“下厂、下乡、下基层,那里有俯拾皆是、取之不尽的宝藏,那是中华民族文化的‘三江源’。”韩美林道。北京奥运会吉祥物“福娃”、邮票上憨态可掬的小猪、毛茸茸的水墨熊猫、动画片里狡诈的狐狸……这些年,他大量创作具有中国文化元素、鲜明时代特征和蓬勃生命力的艺术精品,展示了其致敬民间艺术、传播民族文化的初心。“艺术大篷车”还远赴欧洲、非洲和美洲,汲取世界艺术营养。正是在中国与世界、传统与现代的对话中,韩美林简练拙朴叠加现代感的艺术风格日臻成熟,从造型到色彩、从繁到简,进入到了“无法之法”的艺术新境界。

从韩美林艺术馆回来不久,我去宜兴参加国际茶博会,在韩美林紫砂艺术馆又看到了先生与紫砂大师顾景舟共同创作的“雨露天星提梁壶”。这把壶的设计,在传统文化中融入当代审美理念,将直线与弧线交错运用,形成方中有圆、圆中有方且兼备流动感的视觉效果,充分显示了先生视野高远的审美“天眼”。这恰恰呼应了他在清华大学演讲中说的一句话:“美不在于物,在于眼光。练就一双发现美的眼睛,比收藏千万件艺术品更为重要。”