文|彭伟

“胡马依北风,越鸟巢南枝”,天下谁人不爱乡?年轻时,我寓居域外,怀有深深的“念地情结”,患有西人所言的homesickness(怀乡病)。何以解忧?于我而言,唯有存书。

起初,我搜罗新文学版本。僦居海外后,我购入研究中国的英文西书,喜存乡邦文献。我的胞衣之地——如皋,一座苏中县邑,既是历史名城,又是革命老区。于是,关于苏中解放区的抗战文献进入了我的收存视野。

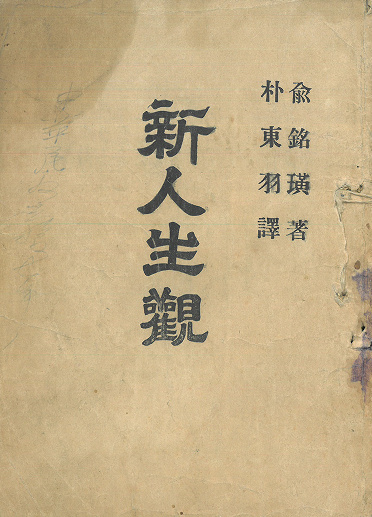

说到苏中抗战文献,不能不言及俞铭璜。他是“苏中四才子”之一,陈毅元帅称他“能说会写的多面手”。抗战中后期,他任苏中区委宣传部部长,参与编辑革命文献,是党内著名文艺理论家。巧合的是,俞铭璜是如皋北门人,他的故园与我的老家,不足一里路。老乡旧书皆情缘,我搜存抗战文献正是从俞铭璜的旧著开始的。

2003年,旧书网店兴起。我上网检索,俞铭璜《新人生观》的版本不下几十种,价格还不贵。《新人生观》写于1943年,各解放区陆续翻印,此书影响甚大,引导千万青年走上抗日革命的道路。我先后存入近20种《新人生观》,包括苏中版与朝鲜语版。我还请益俞铭璜哲嗣俞胶东与现代文学史专家钦鸿,试写数篇书话,见诸报端。

回国省亲,我去海安探望同好张贵驰。一入书房,我沾沾自喜提及入存的《新人生观》。张老师倒未接话,只是从橱柜中取出《紫石大众》《毛泽东的人生观》(韬奋书店紫石分店刻本)等珍稀书报,供我一饱眼福。告辞行至楼梯拐弯口,张老师倏忽唤停我:“你只藏《新人生观》,有些爱毛反裘、本末倒置了。俞铭璜编印的苏中版《毛泽东选集》才是珍本。”张老师又补充说道,“俞铭璜可是你们如皋人啊!”

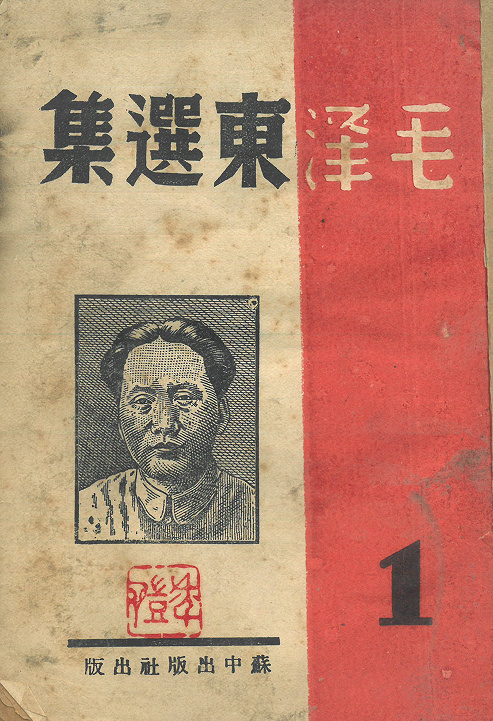

言者谆谆,闻者切切。我了解到,俞铭璜主编的苏中版《毛泽东选集》,是最早使用“毛泽东思想”的版本。2003年左右,旧书网店刚刚兴起,不查不知道,一查吓一跳,此书定价,无不过万。高涨的兴趣敌不过高昂的价格。我像被刺的皮球,一时间泄了气。

兴许情缘未了,抑或书缘未尽。多年后,我返乡生活,如皋新四军研究会工作人员携我前往无锡,采访俞胶东。太湖畔,大树下,俞胶东谈起父亲的遗编:那书印于1945年7月,为出版史上第二种《毛泽东选集》,正是得益于父亲的不懈付出,该书首次将“毛泽东思想”编入其中。临别时,他希冀家乡人找找这本书。我铭记所言,四处嘱托古董商,代寻此书。

一个盛夏上午,我去靖海门旧货市场淘宝,远远就听见书商老贾的吆喝:“快来看,快来看,旧书堆如山,价格从不涨,每本20元,拼的是眼力,玩的是潜力。”老贾正在一座牌坊下的大车边上,顶着太阳,冒着大汗,挥着草帽,全力兜售车上旧书。他很机灵,在乡间做过几年瓦匠,会“说鸽子”,说起顺口溜一套一套的。我凑上去一瞧,大失所望,没有心动的老书。

老贾嘴一努,眼一瞟,向我这个老主顾发了暗号。我来到一棵松树背后,他从黑色挎包里缓缓取出一张宣纸,徐徐展开:“沙元炳的书法,金贵得很。”我看那落款软弱无力,一眼假,挥挥手。他将书放入挎包时,我瞥见包底有两册泛黄的旧书。

“两册书是从西乡‘串货’(古董商互相换货)而来的,一册好像是你要找的。”老贾回道。两册书都包着书皮,第一册是破残的《百家姓》。第二册见到封底,红白相间,左下角印着“抗币六元”。望见“抗币”,我两眼放光,抗币是苏中解放区发行的货币。我即刻翻开封面:上面印有木刻《毛泽东画像》,赫然入目的还有“毛泽东选集”“苏中出版社”字样,以及一方两字朱文印,前字为“季”,后字不确定。老贾说,《毛泽东选集》全套五卷,这本是零本残册,报价2000元。我赶紧掏钱换书。

回到宅中,我先翻开《百家姓》外包书皮,竟有不虞之喜——书皮纸上的油印字清晰显示这是如西县委组织部于1941年印制的工作汇报表。如西县是抗战时期在如皋西乡建立的抗日民主政府,县长是如皋统战名人季恺。想到这个“季”,我又去翻阅那册《毛泽东选集》,书上钤印第二字就是“恺”字。同好们获悉我购存季恺旧藏《毛泽东选集》,纷纷送来祝语。

前些年,书价跌落。今年恰逢抗战胜利80周年,红色收藏有所回温,有位书友贺道:“你那册《毛泽东选集》价格又要涨了。”我倒很淡然。书价高也好,低也好,都不比书中乡缘,抗战红缘,珍重吾心。