文|徐循华

上世纪八十年代末的夏天,我从华东师范大学中文系毕业被分配到海安。这里有一条由东而西贯穿全城的石板街,古老、悠长而寂寞。在这条十来里长的石板街上,我度过了并不平静的十二年。

起初我工作的单位在韩紫石公馆,这是近代海安籍政治家韩国钧先生的故居,如今是全国重点文保单位。在韩公馆守门几十年的耄耋老人眯着细眼抖着银白的胡须告诉我,海安城年代很久啰,是常遇春为断绝张士诚大军的粮道而修筑的。门前的这条石板街是海安人的福地,在康熙六年由商人钱文有从江南运来长条青石、督工铺设的。老人说石板街的形状神似一条青龙,它东起青龙闸(今天的徐家坝),经东大街、中大街“游”到西大街的草坝。他指着韩公馆边的三元巷振振有词:要是风水不好,这石板街上怎么会连出三个状元?韩紫石当年怎么会做到江苏的省长?陈毅元帅怎么从泰州跑过来和韩老爹商量大事?当年的泰县为什么把县政府设在这块?联合抗日座谈会会址为什么选在这块?东大街的陆家巷、旗杆巷、青云巷、牌楼巷怎么出了那么多达官贵人?海安酒厂出的“海安粮酒”为什么这么好喝?总之,他把石板街说得天花乱坠、神乎其神。

其时,满怀抱负的我才从繁华大上海的大学校园仰天大笑出门去,一不留神又回到这个苏北小镇。当时迷茫的我对老人的话也就漠然。没事时,我从门房老人那里拿来一本新出版的《海安镇志》乱翻,一个名叫陈近朱的作者,在序言里写道:“海安镇居通、扬、盐、阜水陆交通之要津,自古为兵家所必争。惟乡风淳朴,奇才异能之士往往囿于田园之乐,致湮没其志。”这段话让我惊愕得愣住,惶惑着今后的日子怎么过。

上世纪八九十年代的海安,日子相当平静。大清早人们从梦中醒来,吱嘎吱嘎地开了院门。先是小猫趴在小院门槛上伸着懒腰,慢悠悠用舌头舔着爪子洗脸,接着男人们端个痰盂从各自的门洞出来,不紧不慢跶拉着拖鞋,噼啪噼啪地直奔公共厕所,稀里哗啦涮洗马桶的声音不绝于耳。卖烧饼,卖麻团,卖肉包,卖油条,卖水鸡(田鸡),以及倒泔水的声音随之此起彼伏在小巷中。

我的岳父倒完马桶,洗刷完毕,便拿出茶叶罐子,小心翼翼地撮几片龙井茶叶放入搪瓷缸,哼着黄梅戏“你挑水来我浇园”,去石板街上的饭店吃早茶。要是他刚做完一桩砌老虎灶的生意拿到工钱,就会带我吃上一顿很不错的早茶:小磨麻油拌的大煮干丝香喷喷的,正儿八经是用文蛤煨的底汤,吃在嘴里爽口鲜美;油汪汪的小笼包要蘸一点海安酱厂出产的陈醋,会更加可口。夏天热得要命,我岳父身子胖,怕热,就在吃完早茶之后到电影院花一毛钱买张票,边享受凉气边打瞌睡,一直到很晚才回家睡觉。

上世纪八九十年代的海安城,日子其实是相当寂寞的。刚到海安时,我想写文章却找不到参考书,想和同学联系却不知道大家散落到何处,整天苦着脸闷闷不乐。韩公馆门房老人看我成天郁郁的,就踱到我办公室,捋着白胡子,噗哧噗哧吹着宣纸捻成的纸媒,咕嘟咕嘟抽着水烟,对我说道——

细拿宝儿(海安人对小年轻的称呼)啊,多大个事啊,要是把你分到北京去,你就开心了?嗨,我这一辈子,年轻的时候跟着韩紫石省长蹲过京城,去过河南,跑过东北,也住过南京,陈毅元帅那年来拜访韩老爹的时候,还是我上的茶呢!又怎么样啊?在哪块过日子还不都是一样的?韩省长还是状元呢,老了还不是一样叶落归根,就住在这块地儿读书啊写字啊,和你现在一样地过日子嘛。过日子要紧哦!

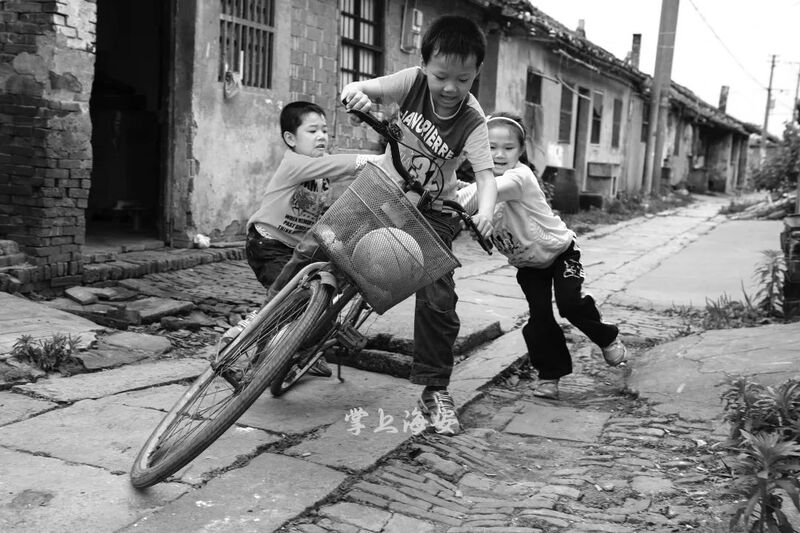

我浮躁烦乱的心里似乎平和、淡定、踏实了许多。于是我就在小镇随遇而安了,每天牵着儿子教他认字。一次取了稿费,买了一只电饭锅还有余钱,我很高兴,就学看门老人用儿子喝空了的雪碧瓶打了一斤散装白酒,让老婆炒了一盘花生米,让儿子到石板街的酱菜店买了一碟腌大头菜,一个人就着酱菜和花生米喝酒。喝着喝着,心里就不难过了。

上世纪八九十年代的海安城,日子其实是相当悠长的。我总觉得自己会在石板街上晃荡到胡子发白,直到某天腿一软踏进地府。才毕业的时候,我经常把幼小的儿子扛在肩上四处跑,慢慢地我就发现自己扛不动了。三十五岁那年,我鬼使神差夜读《海安镇志》,当再次读到序言中“士往往囿于田园之乐致湮没其志”时,我黯然流泪。那一年,我毅然携妻带子离开了海安。

当时,海安古已有之的“三塘十八景”早就没了,钱文有铺成的十里石板街也渐渐失去古意。海安酒厂边的小河被填,原先的“青龙”仅剩下东大街还留着一段歪歪的“龙脖子”。我就在这时选择了离开。

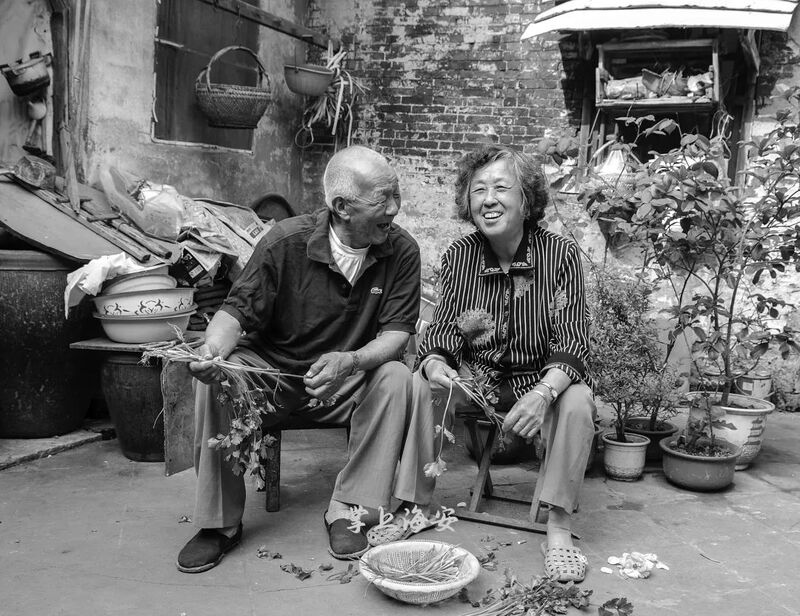

如今,海安早已换了人间,在最新出炉的全国百强县排名中位列第二十三位。当我重新踏上这条长长的石板路之际,岳父岳母矮矮胖胖的身影早已消失在如歌的岁月里,一同被带走的,是一位青年昔日的彷徨焦灼与沉郁顿挫。