文|蒯天

初识陈婷筠,是在一次采风活动中。起初只知道她是一位作家,未曾料想,第二日清晨出发时,她竟捧出一摞五彩斑斓的书法折扇,在车上一一分发给大家,才知她还擅书艺。我的朋友中多有书法家,送我的折扇一律清雅素淡,而眼前这些桃红柳绿的作品,着实令人眼前一亮。我略一迟疑,便挑了一把明黄扇面,轻轻打开,墨香袭来。人至中年,习惯了规整沉稳的日子,偶尔的“出挑”,反倒让人心生欢喜。

自那一刻起,我便留意起这位与众不同的女子,渐渐也读懂了她对浓烈泼辣色彩的偏爱。陈婷筠生于浙江武义一座偏远山村,自幼丧父,与寡母相依为命,年幼便挑起生活重担。六岁放牛、拔猪草,起早贪黑烧柴做豆腐、上山采药补贴家用……历尽人情冷暖、世态炎凉。命运将她推向尘埃深处,她却从尘埃中奋然生根,于岩隙间舒展枝叶,顽强开花。她不妥协、不言弃,以惊人的坚韧与执着,在文坛与书坛皆绽放出耀目光华。这个女子,以一己之力,闯出一条令人敬佩的成功之路。

童年生活清苦,启蒙稍晚,她却凭借炽热的痴迷与勤奋的钻研,后来居上。2011年,她在鲁迅文学院第十五届高级研修班进修期间,常趁课余奔赴北京琉璃厂、七九八及各大美术馆,广泛观摩书法作品,眼界大开,使得儿时对书法遥不可及的梦想终于照进现实。研修结束后,她专注临帖,每日临池十余小时;出差在外,宁可少带几件衣衫,也要随身携带笔墨纸砚。一到酒店,安顿妥帖,便伏案练字,从不懈怠。十余年如一日,她遍临《礼器碑》《曹全碑》《西狭颂》《石门颂》《杨淮表记》《泰山金刚经》《张黑女》等碑帖,将文学的灵性天赋贯注于书法修为,完成了一次近乎传奇的自我蜕变。其隶书作品与书法理论文章先后见诸《书法》《书法报》《艺术中国》等权威刊物,书法专集《婷筠嬉墨》《婷筠书法》也相继出版。2023年3月,由王蒙先生题写的《隶书文心——婷筠书法展》,于北京国际文化交流中心展出其69件代表作品,广获业界好评。

她自言偏爱隶书,喜那份扎实厚重所带来的沉静与安稳,仿佛邂逅一泓澄澈的静水,微澜不惊,却悄然荡漾心弦。每次采风,她总拿手机对着古建筑上的隶书匾额反复拍摄,久久不愿离去;兴之所至,还会比划讲解字形精妙。对她而言,书法不仅是技艺之展现,更是“用墨”之修行,是心灵的抚慰与安顿。

在她笔下,宣纸是一方灵魂驰骋的原野。浓淡干湿之间,提按顿挫之际,笔痕游走,既见沉静之美,又显张力之势。她深谙墨道,不恣意挥洒、不炫技张扬,讲究每一笔皆有出处,每一点都蕴情思。所谓“功夫在诗外”,她的书法内容多取材于自撰散文随笔、应景抒怀诗赋,致力于将笔墨功力与文化修养合一为体,将“浑然天成”视作至高追求。她的作品早已超越结构与线条的排列,成为情感的投射、思想的回响,是心灵与文化之间一场深层次的对话。

她潜心隶书,兼得魏碑神韵。其风格古朴雄浑而不失灵秀,拙中藏雅、稚中见逸,如同一位历经岁月洗礼的智者,沉静之中暗蕴力量,令人心生敬意。近年来,其书风更显厚重与灵动兼备,凝练而不呆板,浑穆而不沉滞,恰是“粗中见细,静中有声”。

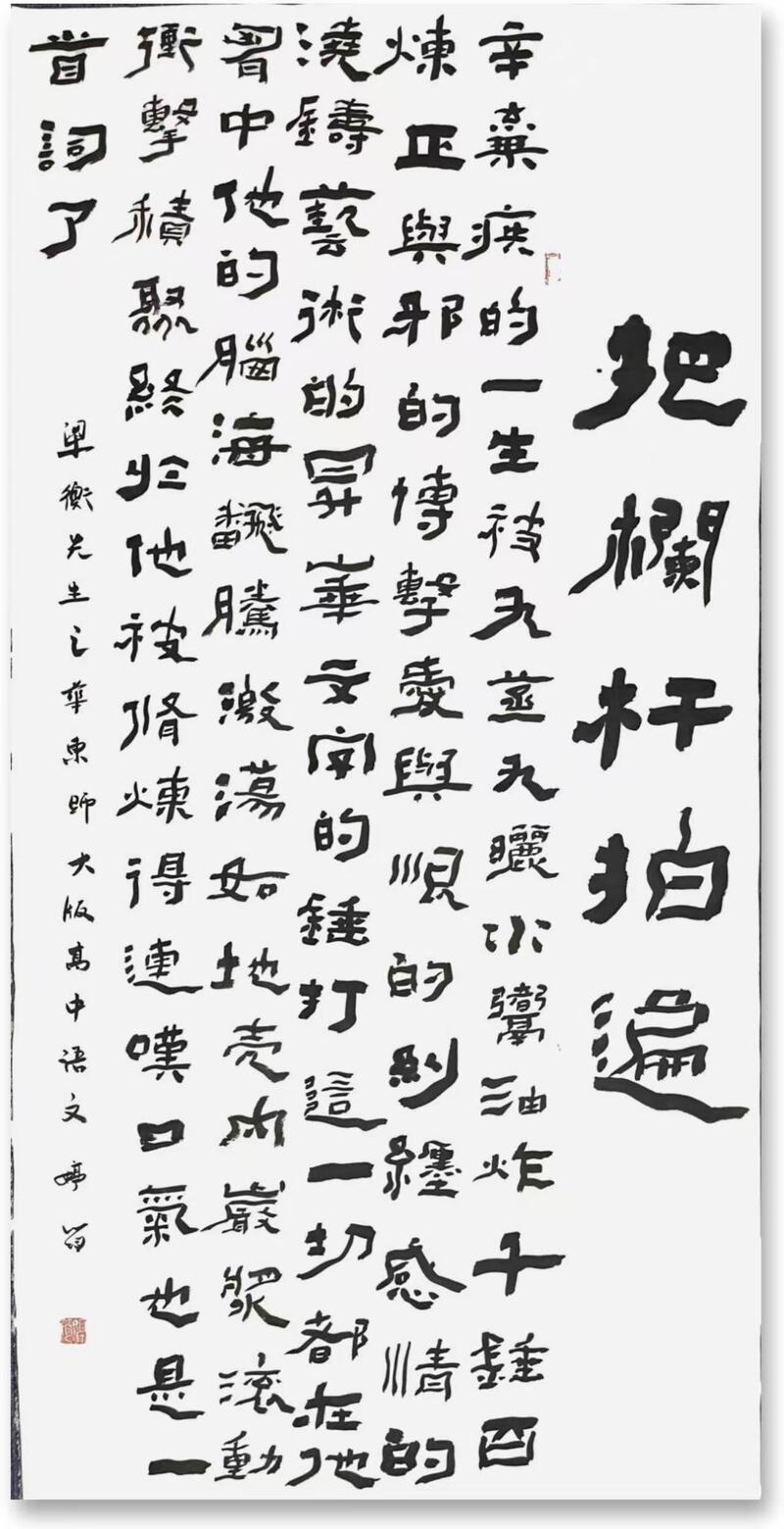

观其《声声慢砥砺》一作,墨色浓淡相生、层次分明,节奏跳跃,字里行间清风拂面,意趣盎然。她用墨自由洒脱,若诗人临风而吟,笔随意走,韵致横生。其气韵之美,恰似盛夏午后一盏老岩茶,醇厚酽烈,回味无穷。其浓墨运笔令人遥想王铎“涨墨”之法,然其风格更趋内敛,凭沉稳结构布局谋篇,格调高远,自成一脉。

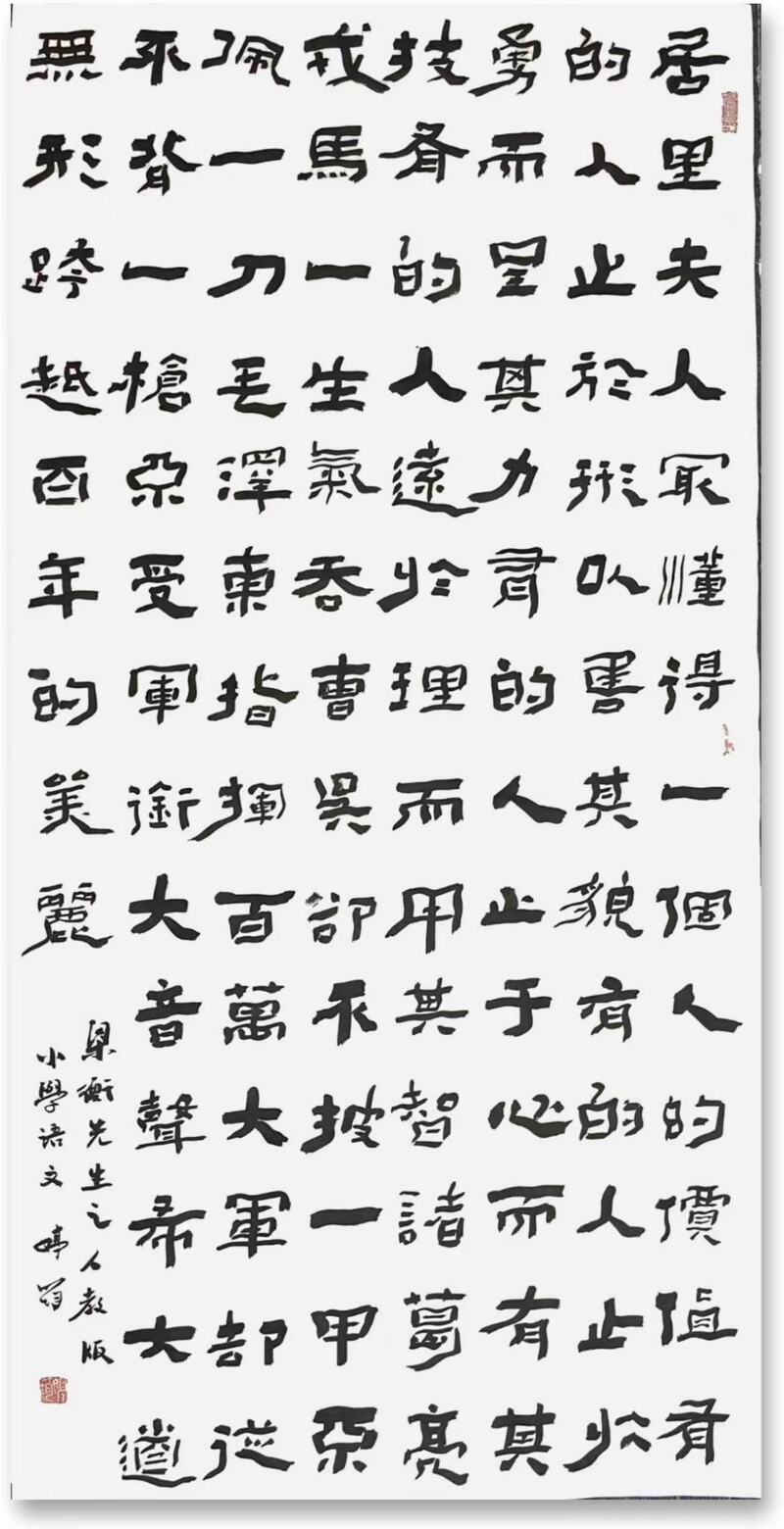

婷筠之隶书,可谓魏碑精神在当代的延续与升华。其笔下汉隶,奇逸跳脱、拙趣盎然,古意流溢。《卖炭翁》一作,墨色酣畅,章法精妙,沉郁中透真情,静谧里显动势。落款两行安排得体,气脉贯通,留白处匠心独具。她以女性特有的细腻与感性,书写魏碑的厚重与苍茫,于繁密处见清明,于沉雄中得通透。

陈婷筠不仅是一位书者,更是一位才情丰厚的文人。她既是作家、诗人,又是从“放牛娃”走来的倔强女子。她在苦读中奋起,于沉静中执笔生花。她的文字温润细腻,正如其书风,著有《岁月追风人》《月上柳梢头》《追梦霞满天》《人约黄昏后》《花开一扇门》《眉眼盈盈处》《梦回花间有呢喃》散文诗集,曾荣获老舍散文奖、冰心散文奖,现为中国作协会员、中国散文学会理事。她在黑白世界中潜心耕耘,以柔软之心沉潜于纸砚墨海,于孤寂中求静定,于寂寞中修心志。她的字,如经卷低诵,若吟若唱;其章法结构紧凑不失灵动,线条疏密有致,笔画穿插呼应,章法沉稳典雅,仿佛风云流转,自然天成。

于婷筠而言,文学是她逆转命运的炬火,书法则是她梦想绽放、自我圆满的归宿。她将女性的柔美与书道的刚健和谐融通。她说:“不需要活得太多样子,承受一切,去写好每一个隶书。”此语朴素,却珠玑满纸,道尽其人其书之本真。她将灵魂安放于字里行间,也用笔墨温柔抚慰观者心灵。她的书法,是一场心灵的修行,是一种精神的自省,是对传统的温柔守护,也是对时代的诗性表达。

正如中国人民大学艺术学院教授、博士生导师郑晓华所评价:

婷筠之书,既有深厚的传统渊源,又有鲜明的艺术个性。从造型看,她取法汉碑,但不因袭,不囿某家某派,而是博综汉碑,撷其雄厚苍浑韵度。而其点线形质,多出涩笔,并参以古篆形意,藉此别开生面,与一般习汉碑者拉开了距离。汉字书法,先须临仿经典,以入蹊径。一般地说,必经三个阶梯:初宗一家,须矢志不渝,至于精熟;尔后继采诸美,广取博收;最后万法归源,融入性情,个人面目由此得以塑立。从某种程度上说,习书至此,人书合一。品其书,知其学,知其才,知其志,先贤有言:总之曰如其人而已!观婷筠书,可知其学,识其才,通其志。

这段精辟的点评,不啻对婷筠其人其书最为恰切的写照。诚如是观,一笔一画皆不虚设,一行一章皆有真意。她以字写心,以书立人;其墨迹纵横处,映照的是一个女子在时代洪流中昂首前行的坚定身姿;其碑帖情深处,镌刻着一位文艺工作者对传统与当下的深情守望。

看她彩衣翩翩于阳光之下,笑靥如花、自在无拘,谁能看出她曾走过多少风雨沧桑?这个明丽而坚强的女子,只愿将最美好的一切,赠予那个心怀真意的世界。