文|鲁野

武康大楼是上海的一个地标性历史建筑,真没想到,现在成了网红打卡地,一天之内竟会有上万人去参观拍照。这让我回想起童年时与武康大楼的一段交集。也许是因为年纪还小,那时我对武康大楼并没有什么特别的感受,只是觉得它的造型前尖后宽,有点像一艘船,而对它的历史,对它的建筑艺术,对它的设计者邬达克等,一概不知道。

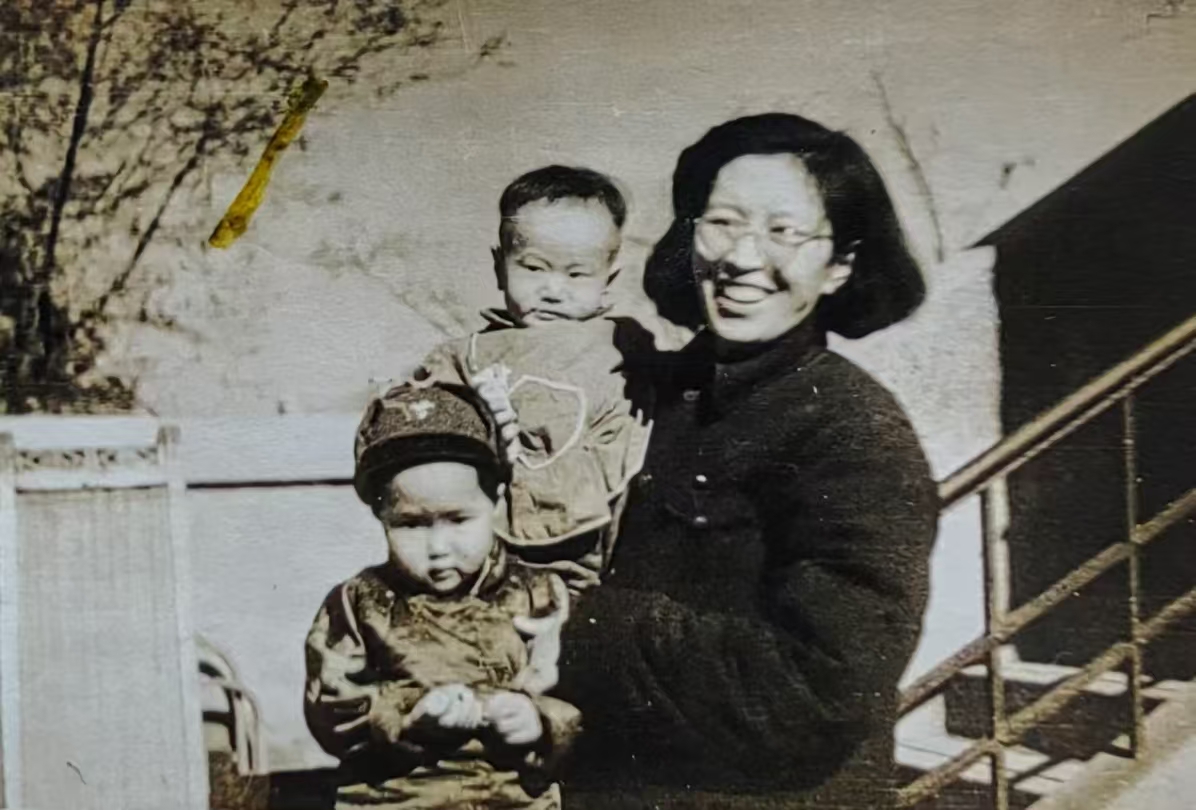

我6岁那年,在一个深秋的夜晚,妈妈静静地躺在医院的病榻上,她轻声对爸爸说,想再看看两个孩子。但这时我们正在家里,已在睡梦之中。妈妈最终也没有再见到我们,就恋恋不舍地闭上了她的双眼……

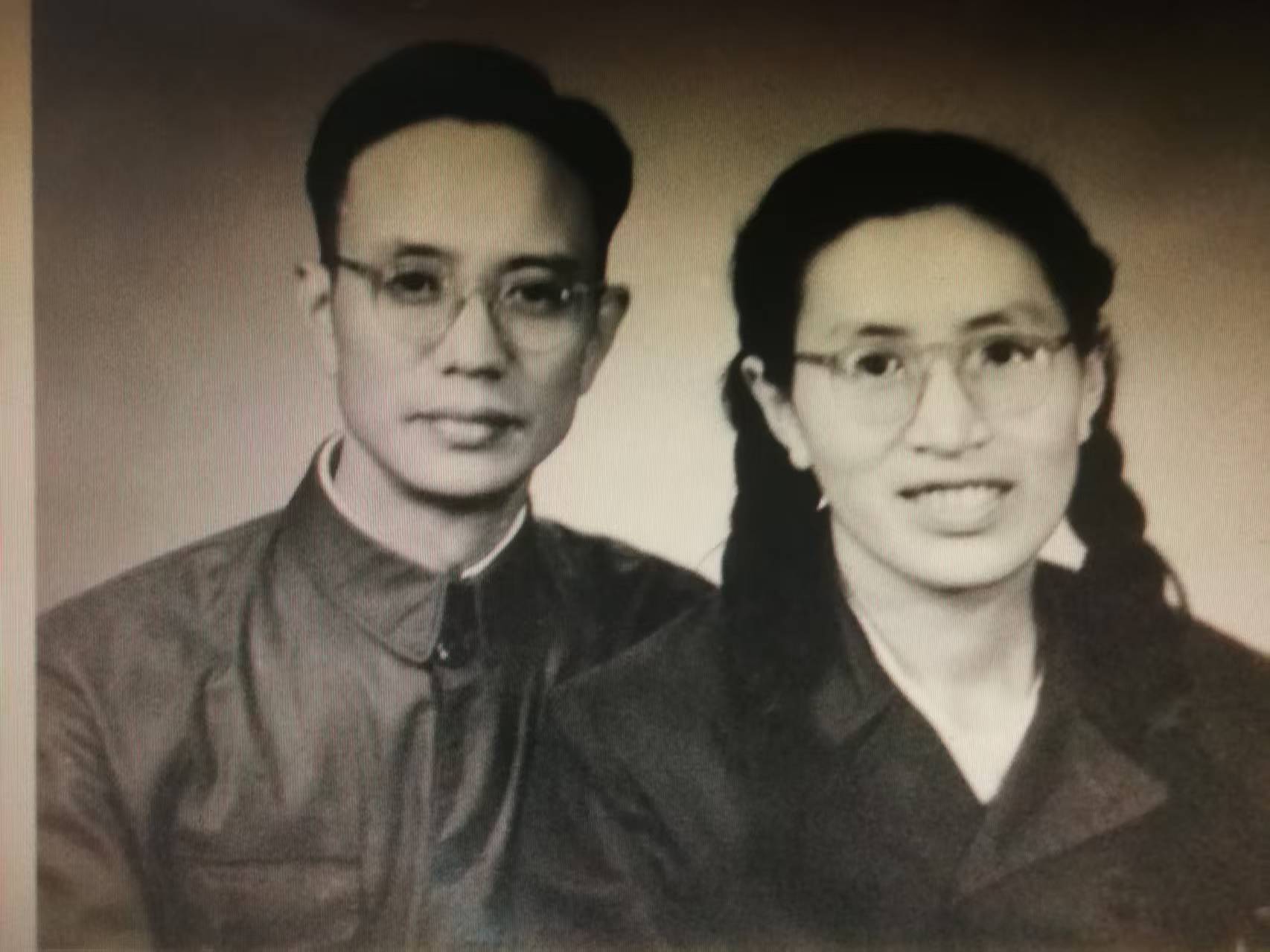

爸爸妈妈是在新四军苏中抗日根据地的浴血战火中结为伉俪的。当时,爸爸在新华社苏中分社工作,妈妈在新四军军部秘书处和新华日报、江潮报等报社当编辑、记者。后来,他们一起随大部队撤到了胶东解放区,又一起到了上海。

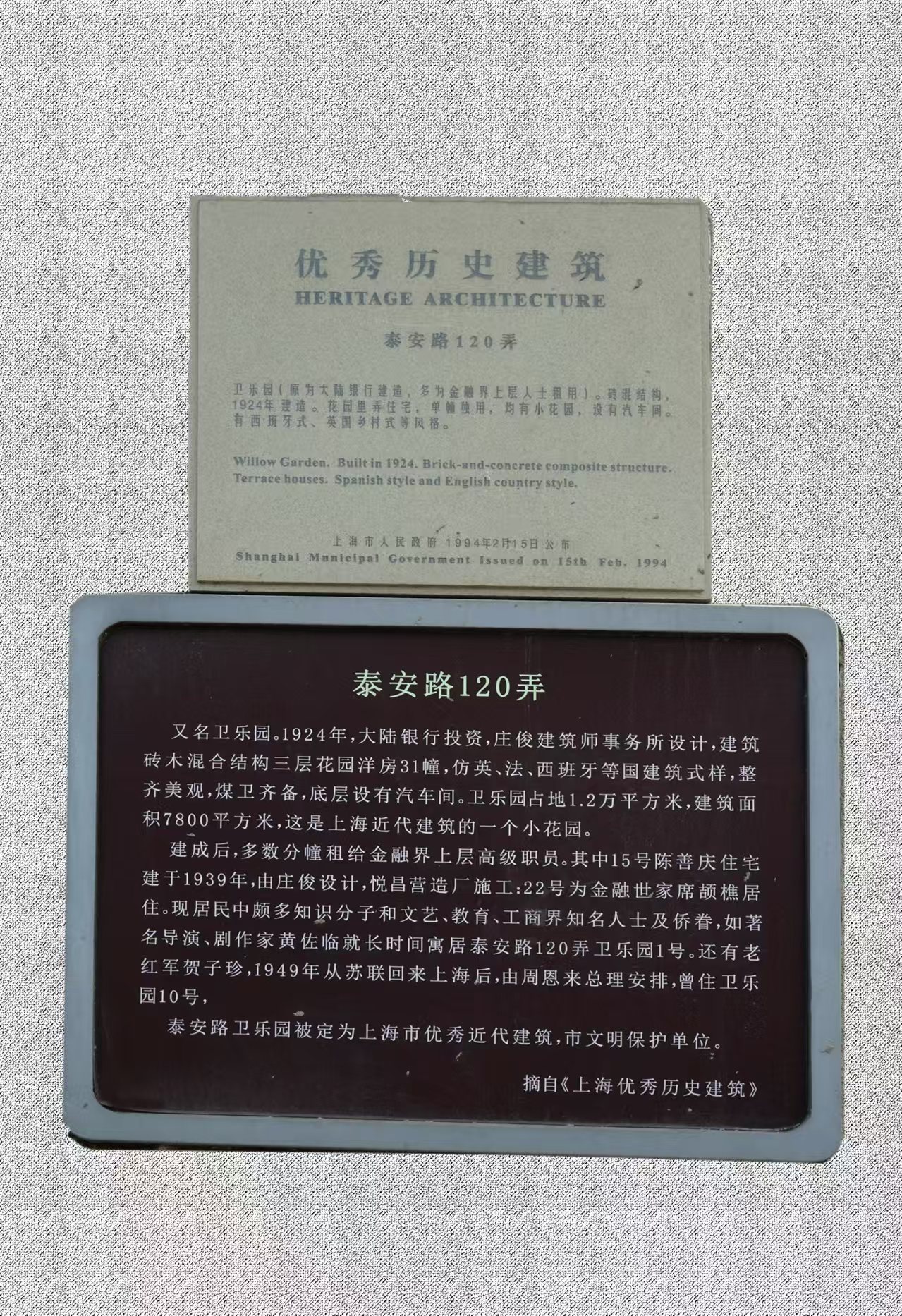

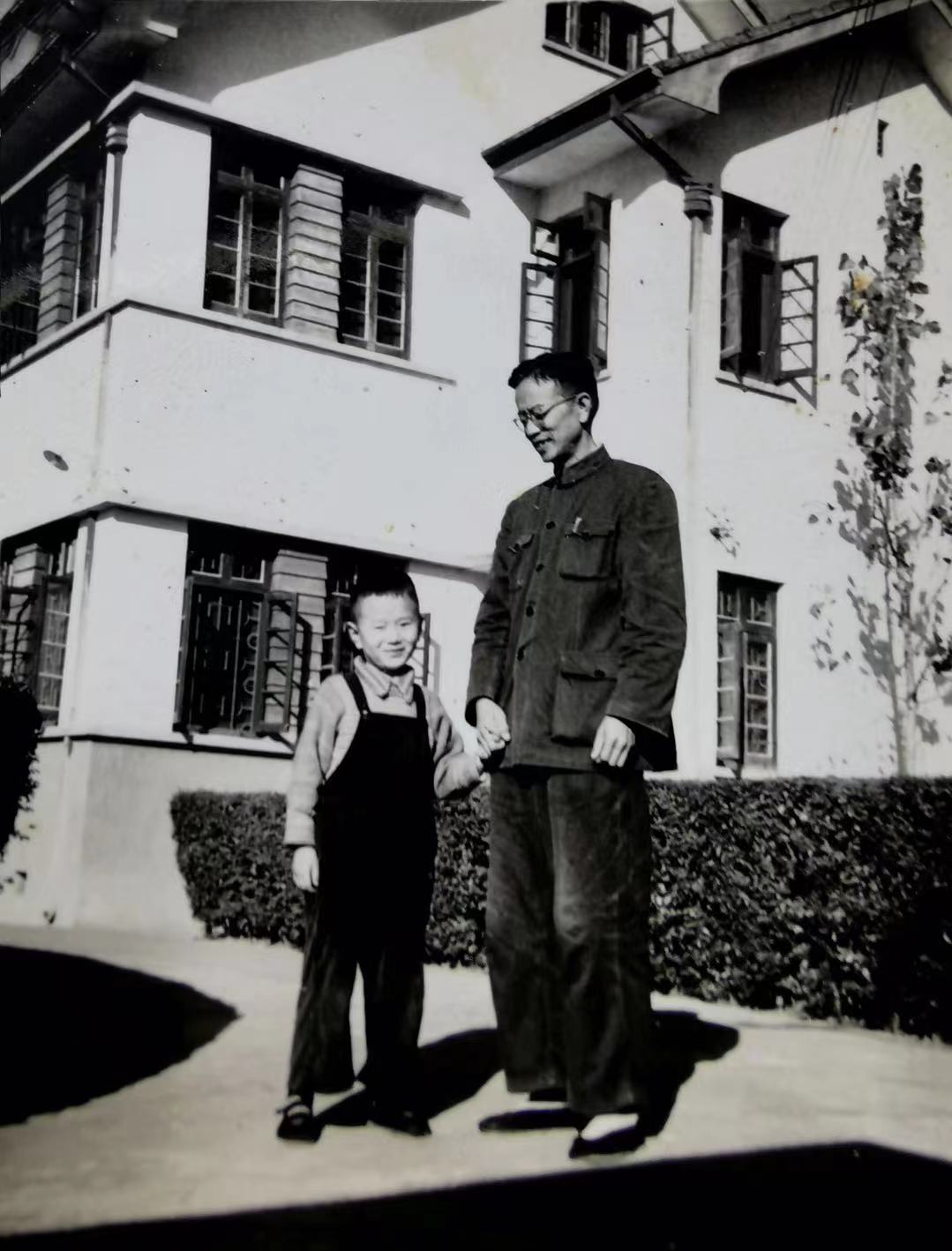

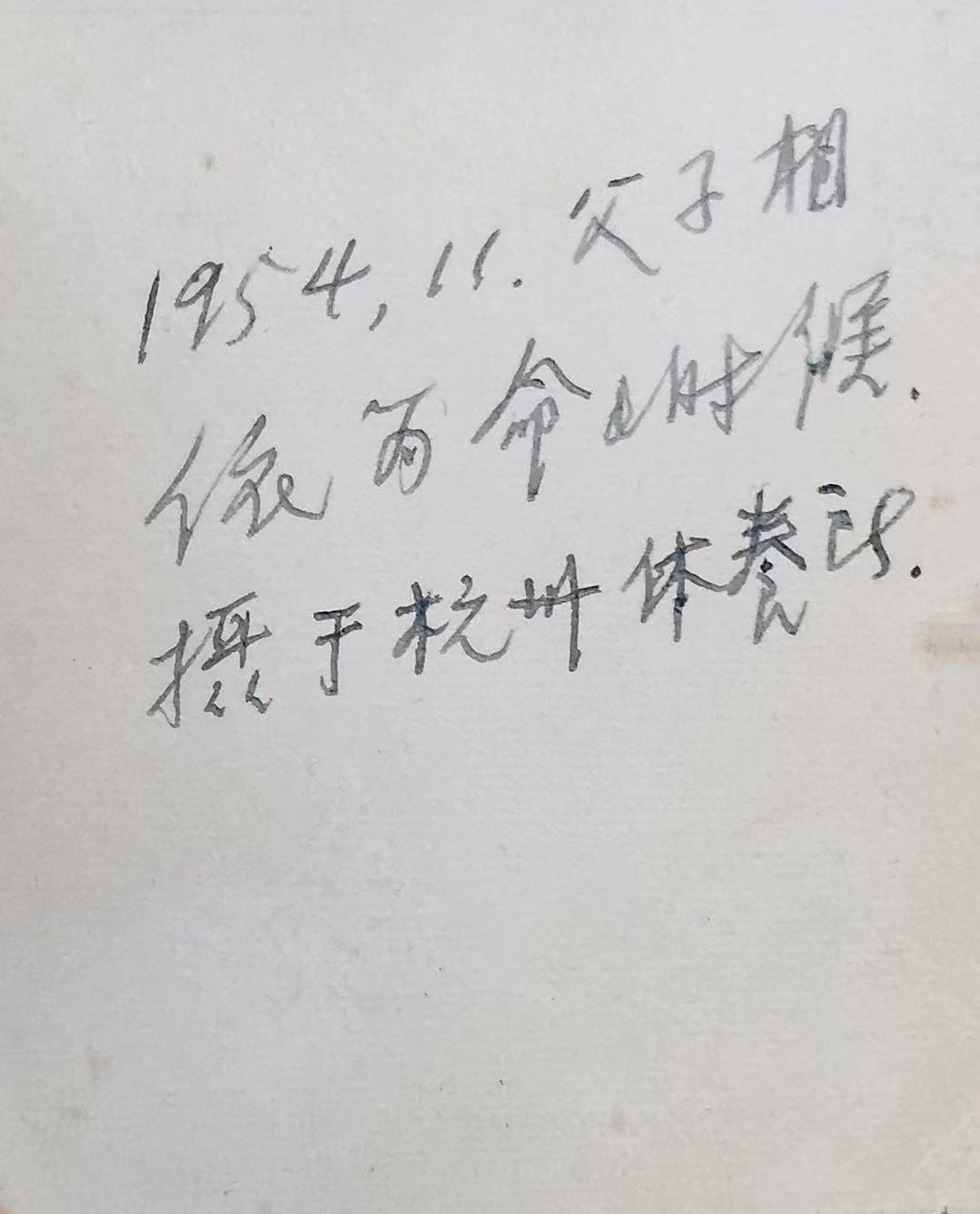

妈妈突然离去,爸爸非常伤心,实在不堪睹物生悲,不到一个月,便把家从愚园路1320弄15号搬到了泰安路120弄(卫乐园)27号。刚刚住下,想来是组织上为了安抚爸爸的情绪,便安排他到杭州去休养一段时间。我在上幼儿园,爸爸便带着我去了杭州。在一张我与爸爸在休养院合影照片的背面,爸爸写着这样几个字:“父子相依为命的时候”。

虽然愚园路与泰安路分属长宁与徐汇两个区,但实际上两地相距并不是太远,不过对孩童来说,还是有一段路程的。开始时,我与姐姐结伴,每天起早在弄堂门口坐上一辆三轮车赶到愚园路,她在“愚园路第二小学”上一年级,我在“时代幼儿园”上中班。中午,阿姨会来给我们送饭。下午,我们俩又会结伴回家。这样大约坚持了一个学期,爸爸就帮我俩转了学。

姐姐转到家附近的“武康路小学”,读二年级,我转到“世界小学附设幼儿园”上大班。武康路小学就在武康大楼的马路对面,即使是在学校里也能见到武康大楼的身影。而世界小学附设幼儿园在淮海中路上,紧挨着武康大楼的尾部。后来,我从幼儿园毕业,也随着姐姐上了武康路小学。

那时,我们都是自己独自上下学,我每天都要围着武康大楼转。从家里出来,出了卫乐园弄堂,从泰安路右转走到兴国路,然后沿街走到五㕚路口,跨过了武康路,就是武康大楼了,沿着大楼的骑楼廊走到尽头,便到了幼儿园。我在这家幼儿园待了一个学年的时间,有些事至今还记忆犹新。有一天早上,老师很伤心地告诉我们,班里有一位小朋友不能再来了,因在家误食了大人的药片,不幸离世了。我不知道别的小朋友那时有什么想法,反正我听着,心里挺难过的,因为我想起了刚刚离别的妈妈……

还有一天,放学前,下了大暴雨,幼儿园门口到武康大楼骑楼廊间的马路上积了一个水塘。我站在园门口,正想着是否脱鞋蹚水回家。就在这当口,却突然看见爸爸打着伞来了。爸爸平时很忙,根本没有时间来幼儿园接我的。可是爸爸这一次真的来了,牵着我的手,小心翼翼从用木板条临时搭起来的“桥”上走过了水塘,并领着我回到了家。爸爸来接我了,我心里真是很开心,但我转念一想,要不是爸爸来接,我也许这时还在那水塘里“疯玩”着呢。

我每天都要从武康大楼的楼廊里走过,常常会遇到一些相识或不相识但面熟的人。一天,放学后回家,走在楼廊里,迎面走来一位阿姨,我觉得很面熟,好像是前不久曾和我们一起在杭州休养,还常常领着我玩耍的那位阿姨。我当时还很矮小,仰着头才能看见她。她急匆匆地从我身边走过,没有看见我,我也没叫她。回到家,我把此事告诉了爸爸,爸爸听了有点生气,责怪我不懂事,应该主动与这位在《青年报》社当编辑的阿姨打招呼,她会很高兴的。遇见熟人不打招呼,不理人,这是不礼貌的。

住在泰安路那段时间里,吃完晚饭后,偶尔爸爸会领着我到街上逛逛,散散步。那时,有些小摊贩会挑着点着汽油灯或煤油灯的担子,来到武康大楼的楼下卖些小吃什么的。爸爸有时会前去买一包猪头肉,或者买一串臭豆腐,带回家作为下酒菜,我只记得猪的舌头挺好吃的。不过,爸爸从来没让我沾过酒,爸爸也不嗜酒,只是有时晚上睡觉前会嗫上一小杯,说是可以睡个好觉。记得爸爸第一次主动让我喝酒,那是很久很久以后的事了,在我高中毕业下乡去黑龙江的前夜,几位同学到家里来为我饯行,爸爸从“五七干校”回来,买来了两瓶酒(当时流行的果酒)放在了桌上……下乡后,每年回家探亲,我都会将连队自酿的60度高粱烧酒灌满一个军用水壶,背回来孝敬爸爸,虽然并不太可口,但爸爸都会很高兴地喝上一口,直呼“有劲”。

我家在泰安路住了5年多,虽很短暂,却是我记忆最深刻的童年时光。魏伯伯和姚妈妈家、梁伯伯和张阿姨家,还有先搬走的李叔叔家都和我们住在27号这一幢楼里,家与家之间并无隔栏。各家的孩子互相串门,相处得很亲密,一有空就会在一起玩耍,一起做游戏,一起办“小人家家”。我们的“孩子王”克象大哥,并不住在我们这幢楼里,记得他是住在人民广场附近,但他是魏家的亲戚,每逢星期天或假日,他都会来,领着我们这帮“熊孩子”玩闹。有一次,我们几个男孩子,找了一架梯子,爬上了汽车库房的平顶上玩耍,只见隔壁院子里有几棵枇杷树的枝条伸过房顶来,枝上结了好多橘红色的枇杷果,我们看得垂涎欲滴,便忍不住随手摘了几个吃了。结果,被人家发现了。晚上,这家邻居送来了一大盆枇杷。收下还是不收?搞得家里的大人们很尴尬,记得最后还是退了回去。自此,我们都知道了,别人家的东西再好,即便再馋,即便是别人送过来,也不能随便拿,要记住不能拿“群众一针一线”。

有一次,我看见当报社总编的魏伯伯在房间里来回踱步,我也不知道为了什么事,就溜进屋里,屁颠屁颠地跟在他身后唠叨,魏伯伯一边走一边听,还不停地回过头来笑着对我说:“真糟糕、真糟糕!”我听了有点懵,回家告诉爸爸,爸爸说,“你魏伯伯正在思考工作上的事呢,你别去瞎捣乱!”

我们这帮孩子平时玩闹似乎没人管,但一旦犯错,大人们对我们的管教还是很严厉的。记得有一次,我看见幼儿园小朋友在手腕上画了个手表,我回家也拿了一支圆珠笔,在自己手腕上画了个手表。谁知让爸爸看见了,他非常生气,斥责我,学点什么不好,小小年纪就想追求“奢侈品”了。我心里觉得好委屈,我只不过画着玩玩而已。奶奶闻讯赶紧跑了过来,拉着我到卫生间,用肥皂擦洗我的小胳膊,洗了一遍又一遍,才把我手腕上的那块“手表”给洗掉了。

我第一次戴上真手表,还是在我下乡第二年,我调入机务排,一个人开拖拉机在大田里耕作,掌握不了时间,常常回到连队,食堂已关门了,只能自己回宿舍找点东西吃。回沪探亲时,爸爸听说后,即找人给我弄到一张“手表票”(当时买表是要凭票的),我用自己挣的钱买了一块“上海牌”手表。儿时,爸爸对我们要求还是很严的,不允许我们跟别人宣扬自己的父亲是干什么的。在小学期间,他给我们填表时,在“家庭出身”一栏里一直只写两个字:“职员”。他常对我们说,你们的一切都是要靠你们自己去努力,不要期待沾家庭什么光,不能有一点点“特殊化”的想法。他从来不肯为我们的工作等事去托人找关系。我后来调进新华日报工作,也是遇到一个偶然的机会,报社有位复员兵想回家乡,我便找到他,与他对调进了报社。

有一年春天,我们这帮孩子拿了十几颗花生米,埋在了花园的土里。这以后,一有空,我们都会去花园里察看一番,浇浇水,看着它们长出了小芽芽,长出了一对对绿叶子,开出了一簇簇小黄花,花凋谢后,茎上便长出了红红的小“针”儿,慢慢地往土里扎……到了秋天,我们挖出了一脸盆的花生果。当吃着自己的“劳动果实”,我们心里那高兴劲儿就甭提了。这件事受到了大人们的称赞。后来,在语文课本里读到了许地山写的散文《落花生》,我就记起了自己种花生的事,感到特别的亲切,还细细地品味着他在文中由种花生所引出的那些人生哲理。

每当逢年过节的时候,27号楼里就更热闹了,我们这帮孩子会叫上各家的大人们,到楼下通往花园的大房间里“排排坐”,看我们表演变魔术、演活报剧等节目。大人们也是难得坐在一起谈笑风生。

在泰安路的最后一年,我有了继母。有一天晚上,她在房间里弹钢琴,弹起了一首乐曲。忽然间,全楼上下,随着乐曲响起了悠扬的歌声:“五月的鲜花开遍了原野,鲜花掩盖着志士的鲜血,为了挽救这垂危的民族,他们曾顽强地抗战不歇……”看见大人们都在唱,我们这群孩子来劲了,兴奋地跑上跑下,也学着哼哼起来了。我这才知道,这是一首著名的抗战歌曲,名叫《五月的鲜花》,楼里的大人们都是抗战的老兵,他们都会唱这首歌,在歌声中,他们也许想起了战火纷飞的年代,想起了牺牲的战友们……这一天夜晚的场景,在我幼小的心里烙上了深深的印记,现在想起来,就宛如发生在昨天。

后来,我们的家都先后搬离了卫乐园,我们这群“熊孩子”也就各奔东西了。在那特殊的岁月中,我们有的去了新疆,有的去了安徽,有的去了黑龙江,有的去了云南,也有的当上了海员,漂泊在海上。风雨过后的这些年,我们又陆陆续续都回到了上海,只有小虎,在即将返城之际,却因意外工伤事故,永远留在了那遥远的云之南……

岁月如梭,我们这帮孩子现在都成了白发苍苍的老头老太了,但在我们心里,归来永远是“27号小朋友”。每年,我们这帮“小朋友”都会欢快地聚在一道,追忆着那些在武康大楼旁的童年趣事儿……