10月21—22日,2025年新季稻米市场专题会在江苏海安召开,这也是第五届江苏粮食行情分析会。当“聚智析粮情,合作谋共赢,同行筑粮安”的主旨响起,现场近400人济济一堂、座无虚席;除江苏的13设区市外,广东、上海、山东、安徽、河南、黑龙江等地的企业更是跨越千里参会。这场会议为何能有如此强劲的吸引力?

本场会议能让参会者主动奔赴、专注聆听。关键在于其“拒绝形式主义、锚定真实需求”的定位,更在于为产业搭建对接桥梁、与地方发展同频共振的巧思。

“愿意来”:开放机制筛选出“干事的人”

参会者“愿意来”,源于会议的开放姿态、务实诚意,以及与地方价值的深度绑定。不同于多数会议“名单制通知、闭门式交流”的模式,会议实行“敞开报名”。只要涉及粮食行业,无论是经营企业、行政主管部门,还是粮食仪器厂商,均可报名参与。

会议仅免费提供餐饮,交通与住宿由参会者自行承担。这一设计看似“不够贴心”,却能精准地让真正寻求信息、渴望合作的人聚焦会场。正如一位连续三届参会的粮企负责人所说:“不用为了人情应付参会,来的都是想做事的人,还能借会议了解海安的优质产业,交流效率特别高。”

“愿意听”:接地气内容直击市场痛点

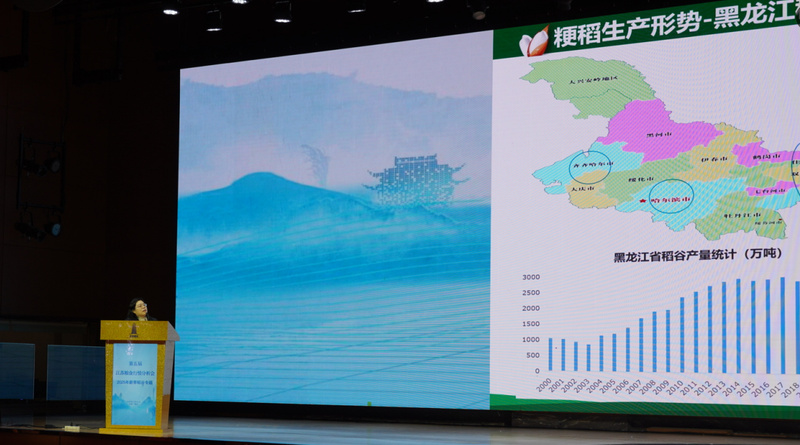

参会者“愿意听”,核心是会议内容“接地气”、直击实操痛点,且会前观摩环节兼具实景价值。会议不追求“大而全”的主题,本届聚焦“新季稻米市场”这一核心,从四个维度深耕内容:国家粮食和物资储备局数据中心专家以数据为支撑,解析稻米调控政策、解读全球供需格局,帮助参会者把握市场大方向;行业权威媒体专家分析东北粳稻行情并作展望,助力江苏企业做到“知己知彼”;南京国家粮食交易中心特约分析师讲解中晚稻实操建议;江苏粮油商品交易市场交易部负责人分析本地中晚稻市场特征、研判后市走向。

无论身处南方还是北方的参会者,听完都能将内容直接用于企业决策。此外,会议还邀请了省农发行、江苏银行和南京银行等金融机构到场服务,从供应链金融角度破解“粮食交易+资金支持”的堵点,进一步提升了会议的实用性。

“可持续”:以参会者为中心,打造迭代闭环

江苏粮油商品交易市场副主任孙家喜是五届会议的核心策划者之一。他表示,实现从“要我来”到“跨省来”的跨越,关键是将“效果检验权”交给参会者,用市场反馈推动会议迭代。

会议没有行政指令要求“必须坐满全程”,参会者可随时离场。这种“宽松” 的氛围,反而倒逼会务组不断优化。统计“报名人数与现场留存人数”的比例,分析哪些讲师的分享更受参会者欢迎、哪些观摩环节最具参考价值,甚至根据企业反馈调整下一届的议题方向。

五届来,会议始终拒绝“为办会而办会”,保持了行业的专业度,又打破地域壁垒、融入落地城市的产业特色,让“听全国干货、看产区实景、找跨省合作”成为参会者的固定期待。

“双赢局”:会议价值与地方发展相互成就

会议还与地方发展深度绑定,让参会不止于“听会”,更能“寻机遇”。海安粮食主管部门也迫切需要通过行业交流引入新思路,希望借此次会议平台向全国推广本地优质粮油、蛋业等品牌企业。本次会议的落地,恰好搭建起这样的桥梁。会务组精准捕捉地方诉求,在会议正式开场前,专门安排半天时间,组织参会者走进海安本地知名企业,实地观摩季和大米加工流水线、金洲粮油仓储基地与康德蛋业标准化车间。

对远道而来的参会者而言,这是“学经验、对接长三角资源”的机会。对海安而言,更是向全国粮食行业集中展示本地产业实力的窗口,让会议从“行业交流”延伸为“地方产业推广”。

这场在海安举办的会议,超越了“区域性会议”的定位。也再次印证行业会议的吸引力,从不靠排场与行政指令,而源于实效与价值链接。在这里,能读懂全国粮食行业的“实操渴望”,又能契合地方的“发展诉求”,让每一位千里赴会者“带着期待来、揣着收获走”,最终实现从“要我来”到“我要来”“跨省来”的蜕变,成为行业内的“刚需盛会”与江苏粮油商品交易市场的“品牌名片”。

新华日报・交汇点记者 华诚