中国江苏网7月29日南通讯 近期,海门街道公益暑托班里总能飘来阵阵“茉莉香”,海门街道整合辖区文艺资源,将艺术课堂、非遗体验等搬进暑托班,让孩子们在家门口触摸艺术温度,让文化惠民的暖流浸润童年时光。

童声嘹亮唱盛夏

作为国家级非物质文化遗产,海门山歌承载着海门地区的乡土记忆与民俗风情。为了让孩子们了解、喜爱海门山歌,海门街道邀请南通师范高等专科学校的师生们走进辖区开展“‘声’生不息 青春‘非’扬”海门山歌青春传承社会实践活动。活动现场,志愿者们通过图文讲解方式,向青少年们介绍海门山歌的历史渊源、曲调特点和经典曲目,让大家对这门乡土艺术有了更直观的认识。“三天勿吃盐齑汤,脚骨郎里酥汪汪哎……”随后的学唱环节中,志愿者教孩子们演唱山歌曲目,耐心纠正着大家的唱腔和动作。同学们纷纷表示,今天能够学唱海门山歌,感觉很新奇也很开心。

“高高的青山上……”唱响夏日声乐课上,音符跳跃,童声飞扬,孩子们用纯净的歌声,唱出生活中的《小美满》,感恩母亲的《萱草花》。依托公益暑托班,海门街道开设戏曲学唱、舞蹈启蒙等公益课程,变“单向观看”为“互动参与”,拉近了艺术和孩子们的距离。孩子们在玩的过程中感受艺术,家长也能直观看到艺术融入生活的样子。“以前觉得艺术离孩子很远,现在发现就在身边。”参与暑托班活动的孩子家长说。

非遗传承守匠心

在“体验非遗 拓印廉洁”活动上,志愿者化身“廉洁使者”,俯身用童言稚语向孩子们生动讲解“廉洁”的内涵。孩子们在志愿者指导下,小手紧握拓包,蘸取金粉,细心覆纸、拍打,鲜红的纸张上逐渐呈现端正的“廉”“洁”字样。古老技艺焕发新生,孩子们专注的神情凝聚在亲手完成的作品上。指尖的每一次触碰,既传承非遗匠心,更在幼小心灵镌刻下“廉洁”印记。

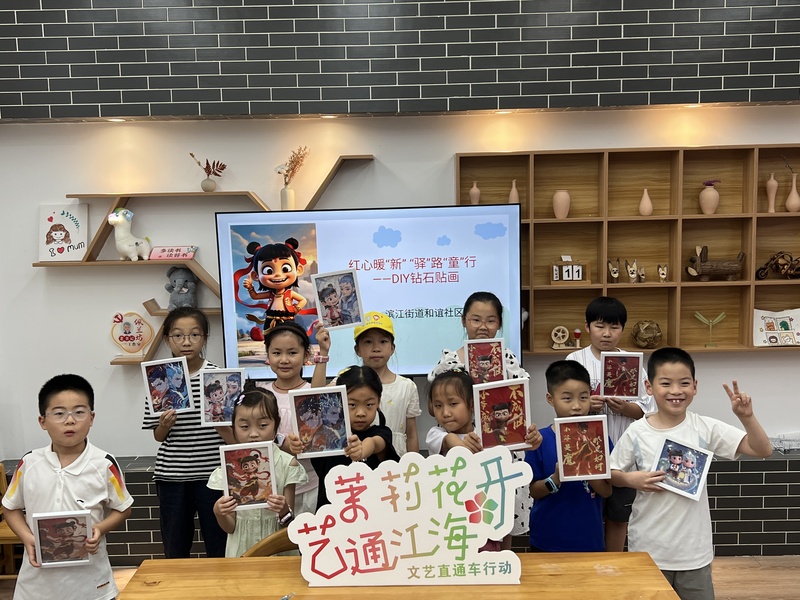

除了非遗拓印,宋锦珍珠画、风筝绘制等非遗课程轮番走进街道暑托班。触摸历史文脉,感受传统技艺,非遗小课堂就像一座座桥梁,让孩子们在动手实践中读懂“老手艺”里的故事,让非遗的种子在实践中悄悄发芽。

书香氤氲润日常

海门街道还结合阅读主题开展趣味书签制作活动。孩子们在志愿者的引导下,挑选喜爱的卡纸,用彩笔描绘书中的角色、场景,或是写下喜欢的句子,将创意转化为一枚枚独特的书签。有的孩子把《小王子》里的玫瑰画在书签上,有的则摘抄了古诗里的名句,在动手过程中重温阅读的乐趣。

暑假以来,依托公益暑托班,海门街道持续擦亮“四季阅读 阅动街市”阅读品牌,充分发挥五老、返乡大学生志愿者等力量,开展“书香伴暑期 阅读润心灵”“归巢 领读家乡”等主题阅读活动,以“阅读引导员”“感悟分享”“亲子阅读打卡接力”等形式,吸引青少年积极参与阅读活动。

茉莉花开,香飘主城;文艺直通,情暖童心。海门街道“茉莉花开 艺通江海”文艺直通车仍在继续,从公益暑托到文化广场,从非遗课堂到惠民演出,让艺术的种子在孩子们心中扎根,让文化的芬芳洒满街道的每个角落。