中国江苏网讯 在人工智能发展的浪潮中,南通市通州区人民医院勇立潮头,积极探索AI技术在医疗领域的多方面应用,推动医疗服务转型升级,为患者带来更高效、更精准、更便捷的医疗体验。

AI“慧”眼阅片诊断高效

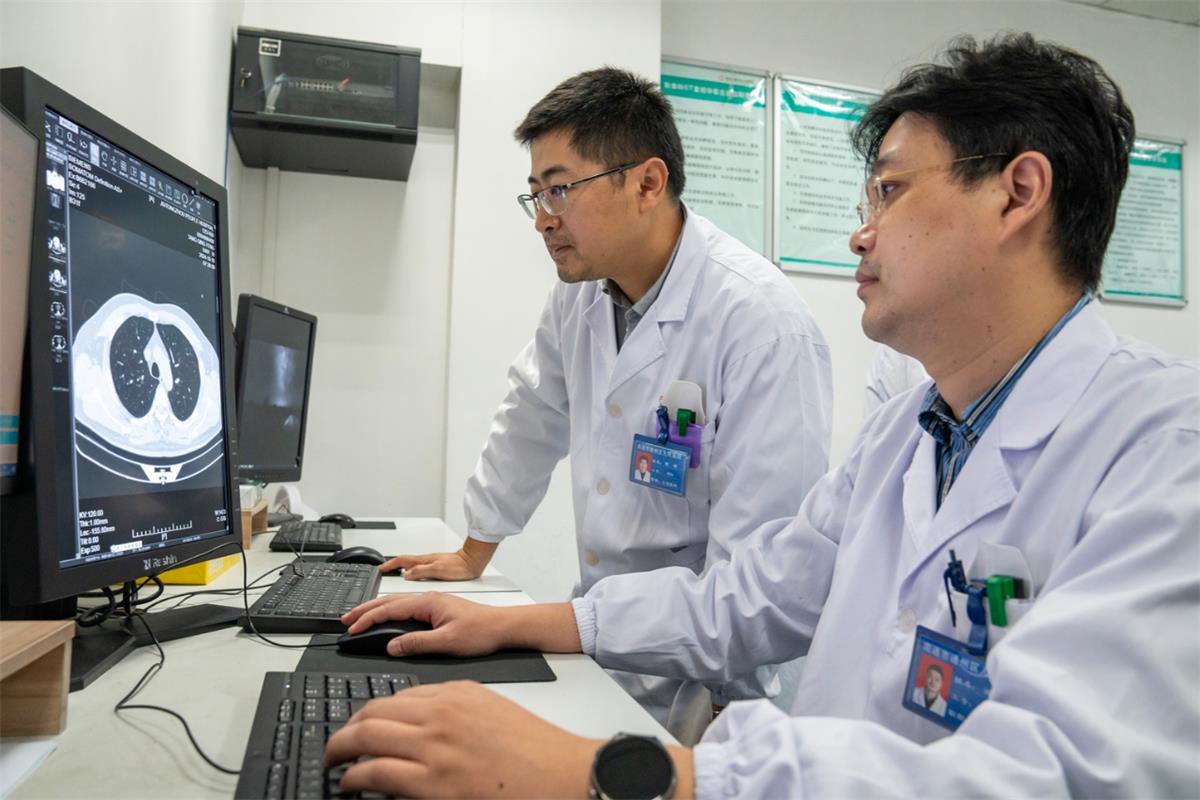

在通州区人民医院影像科,曾每天有近20万张阅片量,这让医生不堪重负。副主任邓广均回忆过去没有人工智能软件辅助时,从早7点忙到晚6点,中午不休,累得眼都快瞎了。后来,影像人工智能辅助诊断系统的引进,极大改善了这一状况,减轻了医生的工作压力,让他们能更高效、精准地为患者服务。

如今,只需四五分钟,智能阅片系统就能对患者的CT影像出具智能分析结果,而医生肉眼阅片一般需要耗时一二十分钟。影像科所有做完的图像都先传到服务器,由软件自动筛一遍,医生再进行核对、甄选,不仅极大地提高了阅片速度,减少了医生的加班时间,更重要的是,作为医生的“第二双眼睛”,AI能够通过算法筛查易被忽略的细节,降低因医生疲劳或经验差异导致的漏诊风险。

“这么小的肺结节,凭肉眼几乎不能看清,很可能出现诊断误差甚至漏诊,但AI好比‘火眼金睛’,一下子就能甄别出来。”邓广均指着屏幕上的影像说道。这样的病例不在少数,而且AI对胸痛、卒中患者进行冠脉CTA、头颈CTA图像的快速预处理,为治疗争取了黄金时间。

机器人“智”换关节康复更快

3月19日下午,在通州区人民医院五病区87床,陆先生在助行器的帮助下兴奋地行走着。尽管术后恢复良好,但因手术仅一周,骨科主任周江还是劝阻他循序渐进地进行复健。

陆先生左膝关节疼痛2年,被确诊为单侧膝关节骨性关节病,于3月12日接受了机器人辅助的左侧全膝关节置换术。手术全程1小时45分,术中出血极少。术后2天他就下床活动,经周江检查,屈膝度已超90°。

这一出色的手术效果得益于医院去年10月引进的世界领先的MAKO骨科手术机器人。该机器人通过术前CT扫描数据重建患者关节三维模型,能够实现人工关节假体的精确定位等,精准度达1毫米、1度以内。

周江介绍:“智能+人工是手术机器人的最大优势。传统手术就算是大师级别的手术者,截骨量也会存在3-5mm偏差,角度在10°之内也常见。而手术机器人能够减少患者出血和疼痛,假体周围软组织张力好,不易脱位,患者能很快做出屈膝、下蹲等动作,有效延长假体使用寿命,舒适性高、康复更快,术后下床时间由三四天提早至一两天,且下床风险大幅降低。”自开展该类手术以来,区人民医院已实施32台,深受患者信赖。

智享诊疗更便捷惠民

过去,采集病人病史靠手工录入,结构化分析难度大,而电子病历的出现改变了这一状况。2022年,通州区人民医院成为南通地区县(区)级首家获评电子病历应用能力5级的医疗单位。

电子病历5级通过全流程闭环业务流程的构建和改造,带来了诸多便利。它实现了医疗全流程闭环管理与监控,所有业务点可追溯,规范了医疗行为,促进了信息数据的互通共享。还建成了知识库,对重要诊疗环节进行警示等并及时反馈,降低了医疗风险。同时构建了以患者为中心的数据主索引,优化了医嘱处理流程,自动核对医嘱一致性,减少了医疗差错,提高了临床效率,让医护人员能投入更多精力观察病情、与患者沟通。结合人工智能大数据分析,还能对病人管理和病情分析实现结构化分层,助力疾病预防和诊断。

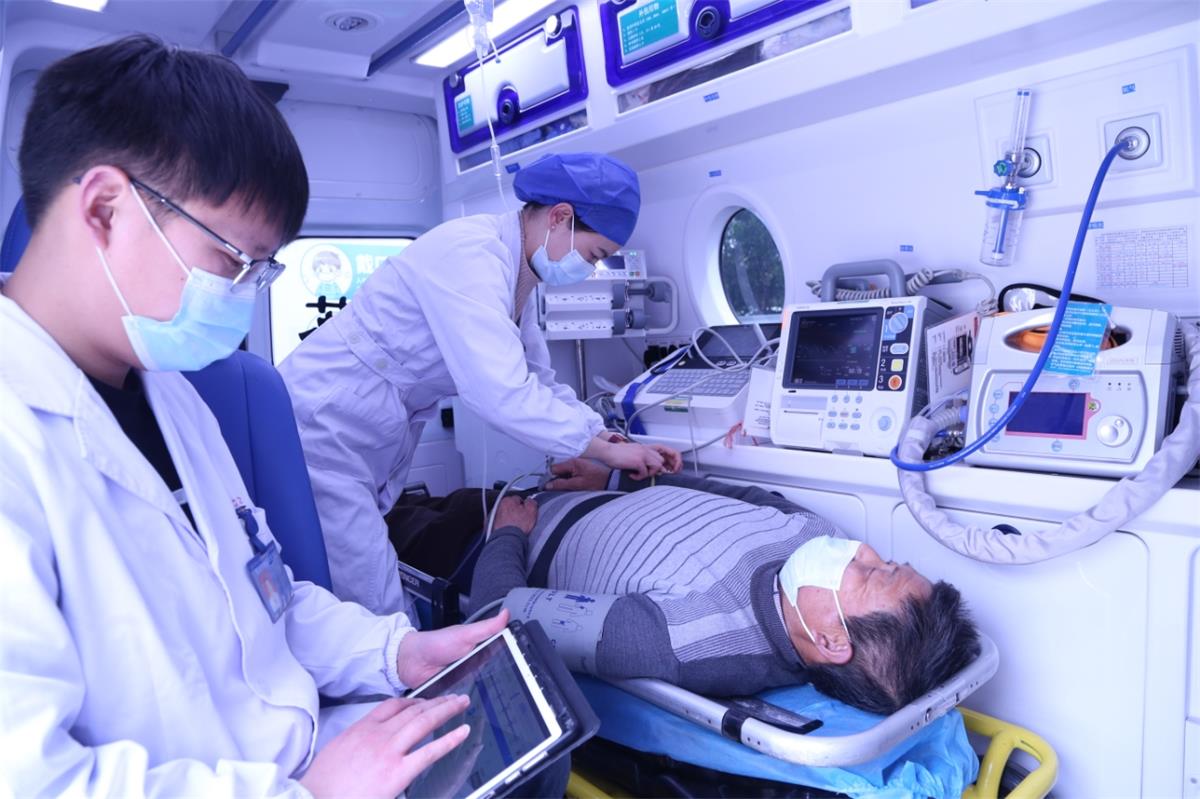

为改善患者就诊体验,医院不断推进智慧医院建设。徐女士体检时,自助机挂号、刷脸支付,手机查结果,便捷高效。此外,“5G+急救医疗”信息平台、率先上线的SPD系统、率先实行的医保刷脸支付、率先开通的入出院自助结算,以及实现线上咨询等功能的互联网医院建设,让居民医疗健康服务越来越便捷、高效和智能。

当前,通州区人民医院正积极争创电子病历6级、智慧服务3级,让AI参与临床诊疗、医疗资源管理等核心场景,在智能辅诊、临床科研、医学教育、行政及后期管理等方面提升工作效率,持续拓展功能,让优质医疗资源惠及更多人群。

AI技术的应用,正在通州区人民医院掀起一场医疗服务的革命,为患者带来更多的希望和福祉。(陆文 陆云芬)