10月9日,中国作家网正式公布了2025年最新中国作协会员名单,华庆钰的名字赫然出现在江苏方阵。让人惊喜的是这位新晋作协会员,就是新华日报・交汇点的知名记者华诚。

水乡少年的笔:从高考焦虑里长出文学萌芽

华诚的文学启蒙,藏在金湖水乡的田埂与高中教室的灯光里。上世纪90年代,他还是金湖乡下一名渴望通过高考改变命运的少年。“那时候农家娃只有两条路:要么当兵,或者考大学。”后来回忆起这段时光,他总说当年的焦虑“像雾一样散不去”。那时高考尚未扩招,全县考上大学的概率不足10%,他所在的乡下高中,每年90%以上的同学都会落榜。这种焦虑弥漫在每个高中生的心头,大家心照不宣。

落榜后的选择无非两种。要么背起行囊进城打工,要么继续复读,于是便有了“高四”“高五”的说法。那时,他们班曾插进来一位“老牌学长”,成了课间调侃的小插曲。原来,“老牌学长”的高中同学大专毕业后回到母校,竟成了他的班主任。“看着曾经的同学站在讲台上,突然觉得青春既无奈又荒诞。”

这段记忆刻骨铭心。1996年9月,华诚就读郑州煤炭学院,回想起刚刚经历的高考,写下了他的第一篇短篇小说《七月血》。同年11月,这篇作品在河南省文联主办的《热风》文学期刊上发表,全文3000字,讲述了一对复读生的殊途人生。郑州人民广播电台在校园文学栏目播送了这篇作品,许多听众被深深打动,不禁落泪;还有外省笔友,循着期刊上留下的学校班级给华诚写信,诉说读后感。故事里的人物虽然是虚构的,却满是现实的影子,反转的命运遭遇,将当时高考制度的严酷刻画得入木三分。

多年后,已在南京成为一名新闻记者的华诚,忆起高三时赶赴艺考的经历,写下了《18岁去赶考》。文章情真意切,回忆了那个乡下高三学生,懵懂地闯进上海大都市,参加上海戏剧学院专业考试时的慌张、新奇与思考。作品后被收录进2009年出版的散文集《征途》之中。

华诚坦言,考学、就业、娶妻、生子,这些人生大事在20岁到30岁的十年间接踵而至。这段时期,既要有初生牛犊不怕虎的闯劲,也得有瞻前顾后的老成持重,懂得权衡。他说,农村孩子进城打拼,“本钱”不多,每一步都得走稳,禁不起反复试错和折腾。

新闻路上的写作者:以文学为刃,剖开时代肌理

没能赶上大学分配的末班车,华诚却逢都市报快速发展的黄金期。没有系统学过新闻的他,几经辗转抓住了机会,挤上了都市报火热竞争的“快车”。入职后他发现,文学基本功与新闻写作不仅相通,甚至成为优势。他笔下的人物更丰满,故事更具可读性,总能在众多新闻报道中脱颖而出。

从《江苏商报》的条线记者,到《江南时报》的特稿主笔,华诚一步步成长。快节奏的都市生活,让他更快融入社会。都市报对内容的庞大吞吐量,给了他更多锻炼机会,得以放开手脚尽展才华。一段时间,报社开设了财经周刊,每周要采写有故事的新闻人物,财经专业的华诚有了更多用武之地。他深入企业一线,与企业家对话,慢慢摸清了老板们的经营思路与企业的运作逻辑,为后来的创作积累了丰富素材。

“沧海横流,方见英雄本色。”华诚相信,成功的企业家从来不是凭空出现的。他们既能顺势而为,抓住时代的机遇;也能凭借自身的优势,在某一领域深耕细作,最终崭露头角。做记者的第十年,华诚将自己对商业世界的观察与思考,凝结成《创业密码》一书。书中记录的是一个时代里商业精英们的奋斗史。

他们历经挫折、屡败屡战,最终在各自领域成为行业翘楚,书写了不凡的人生篇章。史玉柱、马云等时代知名人物,在书中是起到衬托作用的“绿叶”,华诚的笔墨聚焦那些更贴近大众、更具奋斗精神的主人公身上,让这些“红花”绽放得更加耀眼。该书一经出版便登上财经类励志图书的畅销榜,成为许多年轻创业者的灵感和力量源泉。

记者的工作给了他接触不同人群、了解多元社会的便利,支撑华诚一路创作的核心,始终是“创新”二字。他说,新闻的使命是记录社会变化,文学的价值则更多在于思考人生本质,无论哪类作品,都要禁得住市场的检验与时间的沉淀,才能称得上是好作品。

10年追踪与深耕:一支笔串联教育观察与人生思考

2012年春节,华诚“逮”到一则猛料。一名3岁的南京男孩,在美国纽约郊外的冰天雪地里,只穿一件黄色三角裤裸跑,策划这事的“始作俑者”,竟是男孩的亲生父母。这一画面初看像“虐童”,经互联网传播后,迅速发酵成全国关注的新闻事件。

华诚深知“眼见不一定为实”,没有被表面现象迷惑,开始了深入调查、持续追踪。后来引发轩然大波的“裸跑弟”登上热搜、一战成名,背后正是华诚用他那支敏锐的“新闻笔”,让事件的全貌逐渐呈现在公众面前。

随着事件的推进,“鹰爸”与他倡导的“鹰式教育”横空出世,让家长群体与教育工作者对时下的教育模式展开深刻反思。同年“六一”国际儿童节前夕,华诚与“鹰爸”联合署名创作的《我是“鹰爸”》一书,在全国各大新华书店上架。新书发布会上,“善于营造严酷环境”的“鹰爸”与主张“科学体罚+严格规矩”的“狼爸”针锋相对,一场教育理念激烈碰撞的“巅峰对决”的新闻,登上了江苏各大都市报的头版头条,引发了全社会对教育方式的大讨论,顺势也带动了《我是“鹰爸”》在全国的热卖。

此后的十多年里,“裸跑弟”这位特殊的“网红”,也未淡出华诚的视野。从独立驾驶帆船出海、学习开飞机,到徒步穿越罗布泊、给世界元首写信邀请小朋友来南京参加青奥会……再到16岁博士研究生毕业,“裸跑弟”每一件“非一般成长”的相关新闻报道,均出自华诚之手。正因如此,“鹰爸”曾满怀感激地对华诚说:“他是我用心培养的‘作品’,也是您用笔墨塑造的新闻作品。”

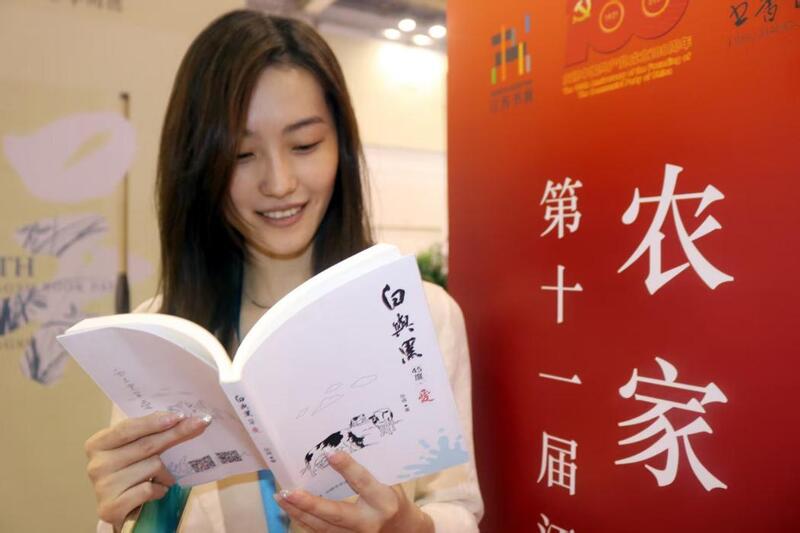

从《七月血》到《白与黑》:始终与“人”同行

多年的媒体工作,让他的视野不断拓宽,思考也愈发深邃。2021年,华诚的第五部文学作品《白与黑》出版,在这部作品中,不再局限于眼前的人与事,而是穿越崇山峻岭,从历史的深处探寻中国乳品行业的发展脉络和北纬45度的文化底蕴与成长密码。这部兼具深度与温度的作品,成功入选2022年江苏省农家书屋目录,走进乡村的千家万户,让更多读者感受到文字的力量,更被评论家誉为“一部折射时代变革的微观史”。

从18岁在大学教室里写下《七月血》,到如今以新闻与文学双重身份记录时代,华诚的笔,没有离开“人”与“生活”。他保持着多年的阅读习惯,每天清晨提前到办公室,梳理当天的新闻选题;翻开随身的笔记本,上面记满了从报纸上摘录的关键词和精彩语句。除了读报,他每月雷打不动地读完至少四本书,历史、文学、财经类均有涉猎。“脑子就像充电宝,只有一直处于充电状态,写东西才有不竭的力量。”他说。

“加入中国作协曾是我少年时代的一个梦想,在乡下读文学杂志时,就盼着有一天自己的名字也能和那些作家排在一起。”他指尖摩挲着笔记本封面,眼神里满是感慨,“30年的努力终于得偿所愿,这是对过去的认可,也是我新的起点。对于未来,创作一部长篇小说,将多年来积累的关于时代变迁与个体命运的思考融入其中,完成一部真正意义上的‘记者的小说’。”(杜立明)