中国江苏网8月28日连云港讯 非物质文化遗产是一个民族的宝贵记忆,传承和保护非遗对于延续文化血脉具有重要意义。为探访吕剧传承脉络,激活非遗当代活力,8名来自南京师范大学中北学院的学子组成“吕韵东海—吕剧非遗传承推广实践团”奔赴江苏省连云港市东海县,开展以“吕剧传承现状调研”为主题的暑期实践,以脚步量传承路,借访谈聆百姓声,于交流间掘吕剧过往与未来。

筹备启动,“声”浪初起

实践伊始,团队通过线上会议和线下动员相结合的方式,明确“探寻吕剧传承现状,助力非遗推广”,以00后青年的视角探寻非遗发展新途。通过与非遗代表性传承人的交流、参观传承者的排练日常、线上问卷以及社区民意采访调查、吕剧老艺术家访谈、随剧团下乡充当演出志愿者等多维度沉浸式感受吕剧艺术的深厚底蕴与发展现状。

深入实践,“行”中悟艺

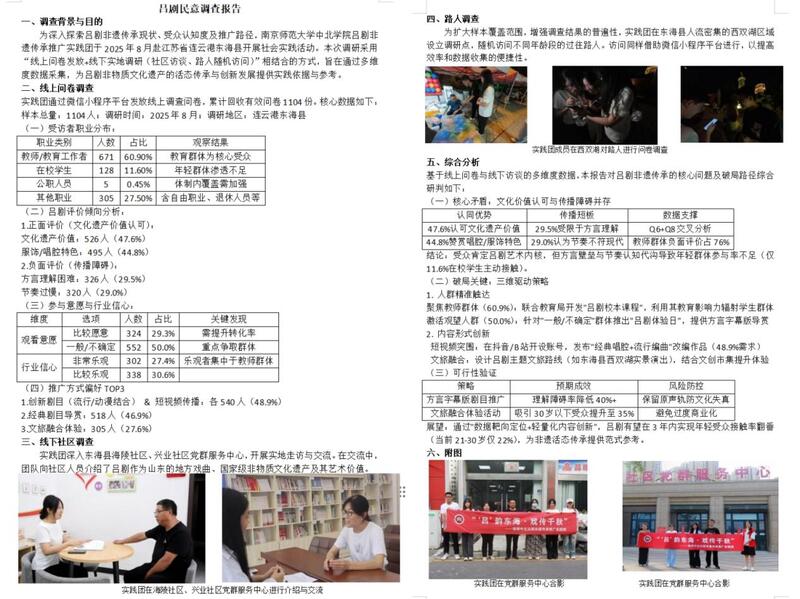

实践过程中,团队深入东海县吕剧团,与非遗代表性传承人面对面交流,从唱腔技艺到幕后故事,系统梳理吕剧的艺术特色与传承难题。成员们走进排练场,近距离感受演员一招一式背后的坚守与匠心。此外,团队通过线上问卷与线下采访相结合的方式,真实捕捉公众对吕剧的认知程度与观赏期待。其中共计发放有效问卷1104份,深入海陵、兴业、北辰等多个社区,行程超过100公里,精准把握不同年龄观众对吕剧的期待。通过对老艺术家的专访,用影像与文字记录其艺术人生与传承思考;在随剧团下乡演出过程中,团队成员不仅协助完成台前幕后工作,更主动上台学习经典唱段与身段表演,从实践体验中领悟吕剧的艺术魅力。

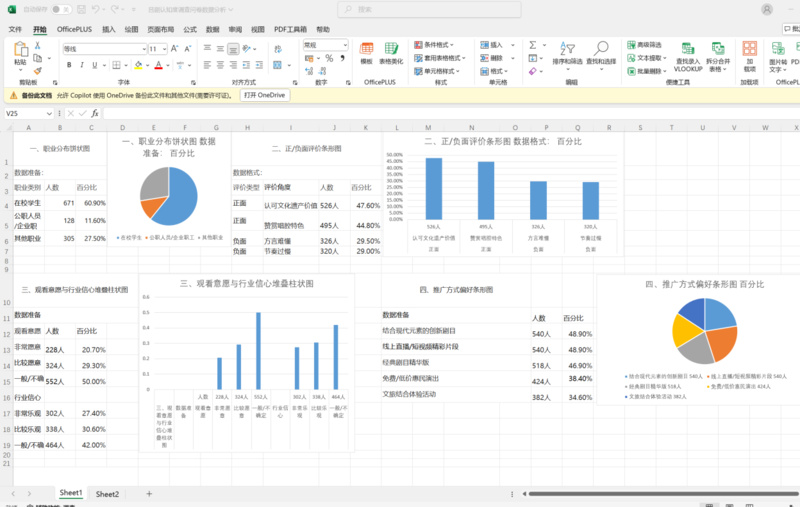

数据梳理,“数”说民生

实践进入中期,团队对线上线下收集的千余份有效问卷及访谈记录进行系统整理。借助数据可视化方式,通过分类统计表、饼状图、树状图等形式,直观呈现不同群体对吕剧的认知差异与审美偏好,并撰写调查报告,为吕剧的未来传播提供数据支撑与决策参考。这些成果不仅清晰呈现民声民意,也为后续传播策略制定奠定了坚实基础。

新媒体赋能,“搭台”传戏

基于前期调研,团队迅速转向新媒体平台搭建与内容创作。在抖音平台发布排练花絮与学习vlog,小红书推送剧目解读与调研心得,微信公众号和视频号则持续更新实践纪实与人物故事。通过轻快剪辑、图文分析、情感叙事等多形态内容,团队努力构建传统艺术与当代青年之间的沟通桥梁。截至目前,视频内容累计观看已超3600余次,多条推文获良好互动,初步形成吕剧传播的新媒体阵地。

总结展望,让吕韵持续回响

“吕韵东海”实践团始终坚持“贴近传承本真、连接大众需求”的原则,通过深度访谈、田野调查、志愿参与新媒体传播等多种形式,努力实现吕剧与传统衔接、与时代同步、与人群相拥。实践虽暂告一段落,但团队将持续运营新媒体平台,深化与传承人、剧团及社区的合作,让吕剧不仅是一种非遗遗产,更成为活跃于当代生活中的文化声音。他们相信,只有让老艺术遇见新观众、老腔调获得新表达,吕剧这门百年艺术才能真正走向更远的未来。

(陈瑜 孙一)