2006年,上海。25岁的机械工程师李明(化名)被800度近视困扰多年。工作中频繁低头查看图纸、操作精密仪器,厚重的框架眼镜成了负担。彼时,“十分钟告别近视”的广告语深入人心,渴望清晰视界的李明满怀希望地接受了近视矫正手术。术后初期,视力迅速提升到1.0,摘掉眼镜的喜悦难以言表。

然而,这份喜悦并未持续太久。几年后,李明发现视力又开始模糊。更令他焦虑的是,因为手术改变了角膜形态(中央变平且已变薄),传统的框架眼镜无法有效矫正,再次手术也面临巨大风险。视力问题重新成为他生活和工作的阻碍。

2017年,李明在无锡爱尔眼科尝试了RGP硬性隐形眼镜。它能部分矫正不规则角膜,但镜片直接接触角膜,对他这样角膜已变薄的患者来说,存在摩擦风险,适配复杂,视觉改善和舒适度有限,多年尝试效果不理想。

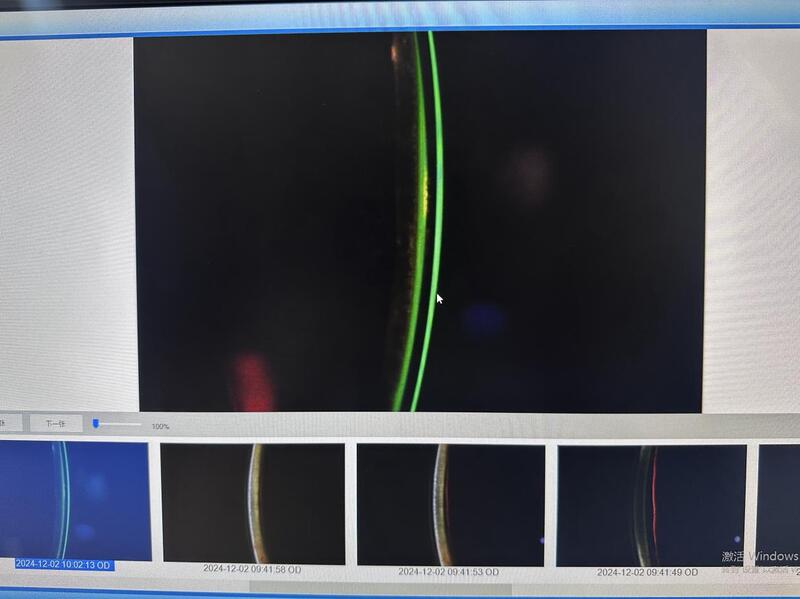

2024年,面对这种情况视光团队为他介绍了巩膜镜技术。其精妙设计在于“跨越式着陆”:超大直径镜片并非直接接触敏感的角膜中央,而是跨越其上,边缘最终“着陆”于相对坚韧的巩膜(眼白)。镜片与变薄的角膜之间,充盈着一层泪液,形成光滑的光学界面。“这如同在坑洼路面上覆盖一层水膜,”视光科主任朱萍萍解释道,“它避免了镜片对角膜的直接摩擦,同时利用稳定的泪液层‘中和’了表面的不规则性,显著提升视觉清晰度和佩戴舒适度。”

经过约4小时精密试戴,李明戴上定制巩膜镜。“眼前突然亮堂了!”他惊喜道。佩戴90分钟后复查,视力稳定达到1.0,舒适度远超以往。

巩膜镜验配是高度专业化、复杂的技术,对医师经验要求极高。它尤其适用于角膜屈光手术后遗症(如视力回退、不规则散光)、圆锥角膜等导致传统矫正方式失败或无法耐受的患者。其核心在于避免接触脆弱角膜,利用泪液层形成光滑屈光面。

李明的经历表明,当一种方案遭遇瓶颈,新的技术突破可能带来转机。寻求专业团队的个性化评估与方案,是守护清晰视力的关键。技术的局限不应成为健康的代价,科学管理与创新方案,是守护光明的基石。