王宁,男,1996年4月生,陕西省汉中市安乐河镇人,吉姆西半导体科技(无锡)股份有限公司湿制程制造三部测试主管。2020年,全球半导体产业风云突变,美国对中国高端芯片制造设备的封锁步步紧逼,化学机械抛光(CMP)设备长期被海外巨头垄断。面对这一“卡脖子”困局,他带领团队开启了一场与时间赛跑的技术突围战,仅用1个月完成需半年的调试任务,研发出首台国产CMP设备,关键性能参数超越进口设备,不仅撕开了国外技术垄断的铁幕,更让无锡智造在半导体高端装备领域崭露头角。在攻克技术难关的同时,他还编写了10余万字的《CMP调试手册》,对工作经验无私分享,被同事称赞为“新时代的青年工匠”。

突遇困境,主动请缨出战

1996年出生的王宁,在吉姆西半导体科技(无锡)股份有限公司还是一个“毛头小伙”。但是这个“毛头小伙”,却在企业生死存亡之际干出了一番“叹为观止”的大事。

对于半导体行业来说,2020年是剧烈多变的一年,是美国对中国围绕着芯片产业、半导体行业打压严重的一年。作为芯片制造的“纳米级雕刻机”化学机械抛光(CMP)设备,长期被海外巨头垄断,国产化率不足30%。由于长期被垄断压制,中国在这一技术领域一度面临严峻的挑战。关键时刻,如果不能突出重围,企业将遭遇前所未有的危机。面对这一“卡脖子”困局,初生牛犊不怕虎的95后的王宁主动请缨,带领团队踏上了一条在乌云密布的茫茫黑夜中似乎看不到一丝光亮艰苦征程。

攻坚克难,打破技术霸权

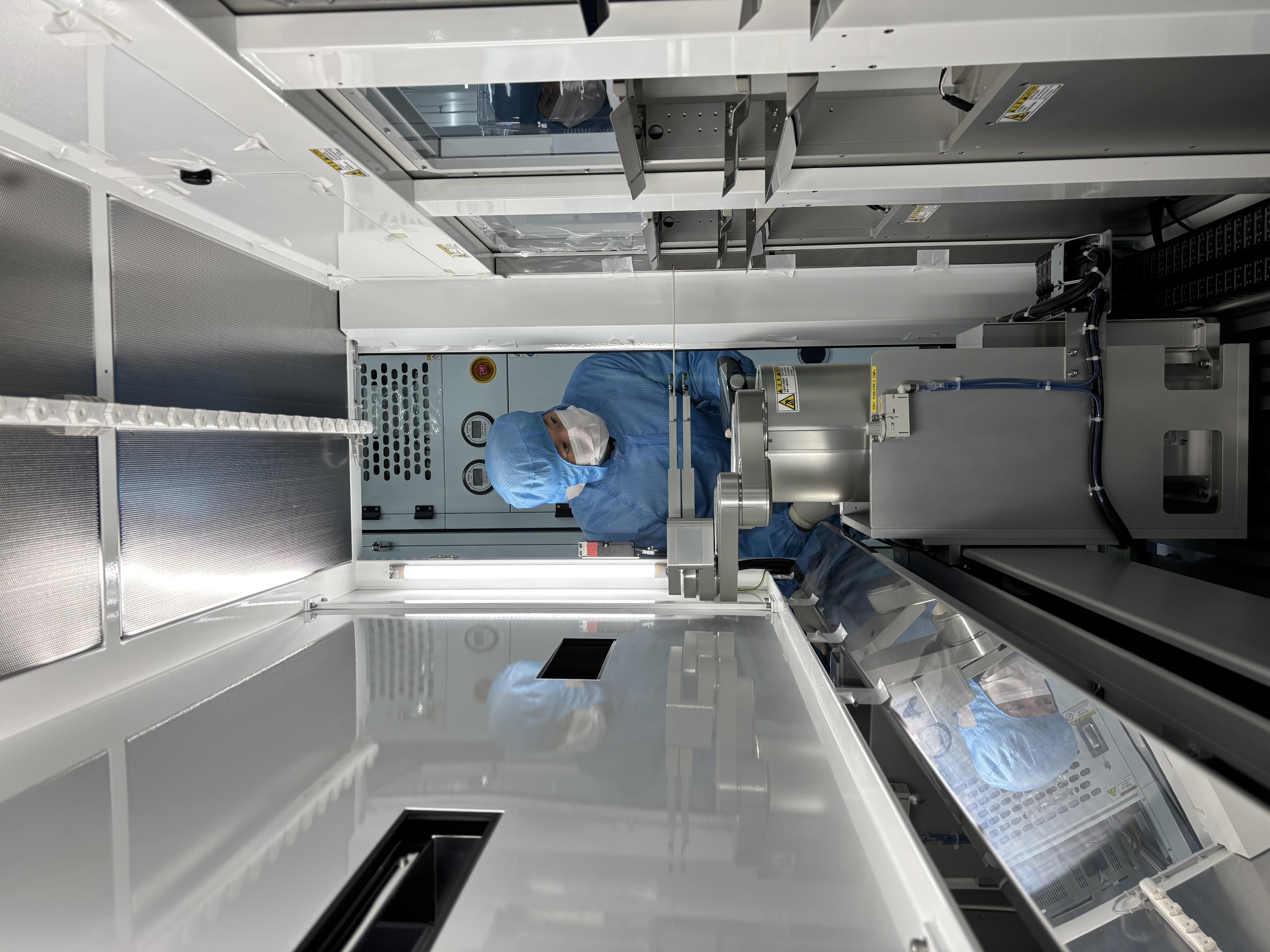

科研,并非易事。作为年轻人,王宁身上自始至终透着一股不服输的劲。数不清有多少个日夜,他与团队一起扎根车间与车间,以“白+黑”“5+2”的拼搏节奏,开启了一场与时间赛跑的技术突围战。在最关键的设备联调阶段,他喊出“设备调试不仅是技术活,更是体力与意志的较量”的冲锋口号,将机械传动、电气控制等子系统拆解为53个技术单元,带领团队24小时轮班攻坚。深夜的车间里,他的身影总是映在调试台前,困了用冷水擦脸,饿了啃几口面包,连续30天高强度作业,累计优化传动精度、结构稳定性等312项技术指标。最终,团队仅用1个月完成通常需半年的调试任务,首台国产CMP设备通过国际SEMI标准认证,关键性能参数超越进口设备,直接为客户降低30%采购成本。这场战役,不仅撕开了国外技术垄断的铁幕,更让无锡智造在半导体高端装备领域崭露头角。

为了实现铜制程CMP相关技术。王宁带领团队扎根实验室与车间,白天与研发团队讨论优化方案,深夜蹲守车间调试参数。经过数百次试验,他们创新开发多物理场耦合控制算法,将晶圆边缘与中心压力差异从±15%压缩至±3%;联合攻关高选择性纳米磨料,使铜/阻挡层抛光选择比提升近一倍。2022年,国产设备通过国内头部晶圆厂(FAB)验证,晶圆表面不均匀性(WIWNU)稳定在≤2%,缺陷密度达国际领先水平,打破海外企业长达20年的技术霸权。

传统CMP设备依赖人工经验调参,他协同研发团队集成12类传感器数据,调试自适应过程控制(IAPC)系统,通过深度学习预测抛光垫磨损趋势,动态补偿工艺偏差。在已投入的量产线测试中,系统毫秒级识别划痕风险并触发急停,使客户返工率下降70%。这套“设备大脑”的诞生,让国产CMP设备首次实现从“机械执行”到“智能决策”的跨越。他协同研发团队创新实时过程控制(RTPC)算法,将过抛/欠抛缺陷率从5ppm压降至0.5ppm以下。

无私奉献,诠释工匠精神

在攻克技术难关的同时,王宁深知“人才是创新的火种”。他主导构建“理论授课-虚拟仿真-产线实操”三级实训平台,编写10余万字的《CMP调试手册》,将数百个故障案例转化为标准化解决方案。每周技术培训中,他亲自示范精密校准手法,培养出15名能独当一面的技术骨干。他推行“动态岗位轮换”机制,依据个人成长曲线调整分工,使人岗匹配度提升45%;组建“项目攻坚组”,带领团队协作效率提升30%,设备调试周期缩短25%。

更令人动容的是他对经验的无私分享。工作台上那本卷边的调试手册,记录着他无数深夜总结的案例;车间白板上密密麻麻的公式推导,见证着他“传帮带”的初心。团队青年工程师感慨:“王工不仅教会我们技术,更教会我们什么是工匠精神。”