3D打印的一体式鞋子穿起来啥感觉?在果林中自由穿梭打药的农业机器人怎么工作?……10月27日,记者随“活力中国调研行”采访团走进位于淮安盱眙的宁淮智能制造产业园,一件件新奇产品跃入眼帘,这些问题在这里都能找到答案。

作为全省4个南北共建高质量发展创新试点园区之一,宁淮智能制造产业园从2021年成立之初即明确不再走承接传统产业转移的老路子,而是通过构建研发在宁、生产在淮的“研发+制造”协同模式和“管委会+公司”高效运作机制,持续推动科技创新,护航智能制造产业茁壮成长,书写区域互补、跨江融合的崭新篇章。

一双完全3D打印的鞋子

“这些鞋子完全是3D打印的产品,每只重量只有100克左右,非常轻便透气,减震性能更好。”南京师范大学教授、江苏省三维打印装备与制造重点实验室主任杨继全说,实验室与宁淮智能制造产业园签订战略合作协议,成立宁淮智能高端装备产业研究院,加快实验室科研成果的转化。现有100多名老师与学生日常在园区工作,攻克的核心技术和初步试验,很多都会放到园区的生产基地进行中试和产业化,真正实现产学研融合。

“3D打印不仅要做工业类产品,更要走进千家万户。小到螺栓、拖鞋、门前的花盆,大到大型舰船尾轴架,都可由3D打印实现。我们与一家民营企业合作生产的3D打印鞋子,今年已销售超300万双。”杨继全说。

这种“论文写在大地上,成果留在车间里”的模式,正是园区创新生态的生动写照。园区全面深化与南理工、南师大等高校的战略合作,南理工宁淮产学研合作基地汇聚3个国家级重点实验室及3个省部级重点实验室,推动高端装备铸造技术全国重点实验室、魁元实验室等国家及省级重点创新平台建设。

不仅如此,园区还在中国(南京)软件谷、江北新区研创园设立宁淮科创走廊研发基地,为园区及淮安优质企业提供技术研发、人才招引、成果转化、企业孵化、产业联动的跨区域创新合作平台,推动建立“研发在宁、生产在淮”合作机制进一步深化。这样的紧密合作共同构建起特色鲜明、水平领先的基础研究与应用研究平台,为园区智能制造注入源源不断的智力“活水”。

一片紧扣市场的产业集群

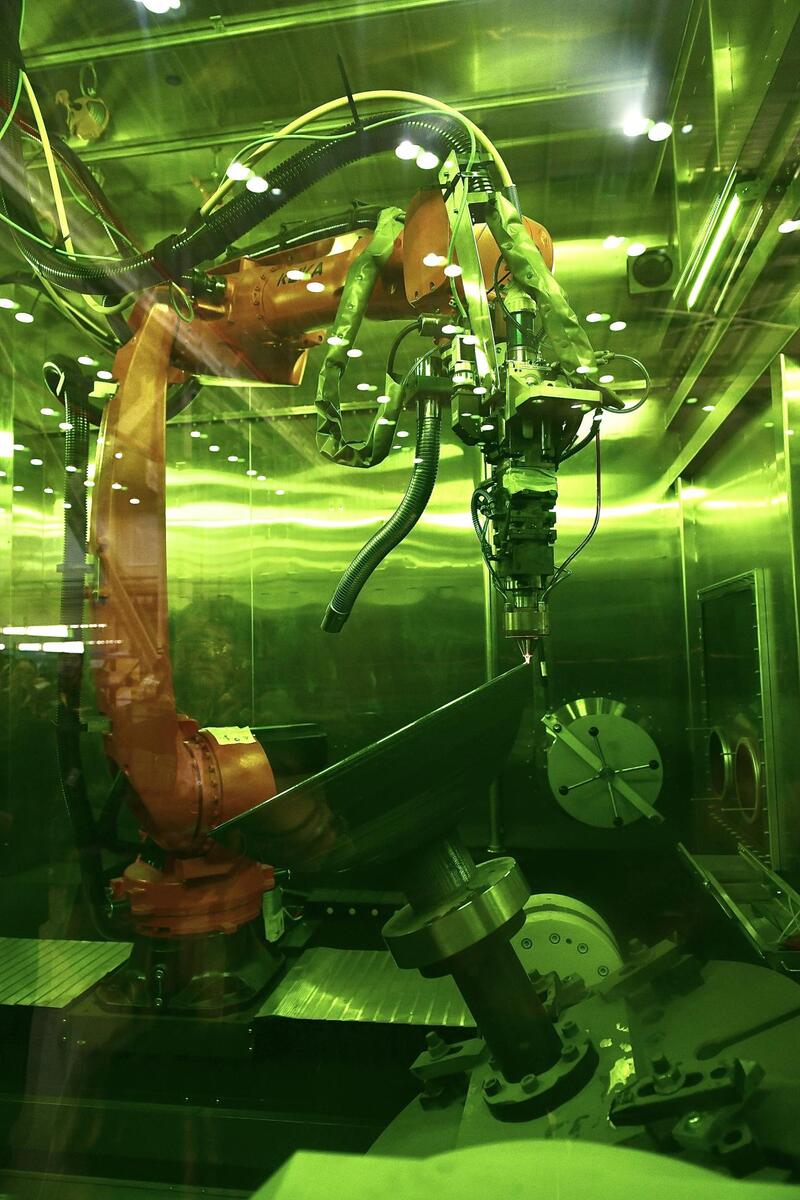

以中科煜宸激光技术有限公司为代表的一批高科技企业,正是产学研融合的直接受益者和积极推动者。记者在中科煜宸的宁淮一期生产基地看到,3D打印设备里的金属加工头正在打印罩壳类产品,展区里上百件3D打印的小零件展现着精致的花纹。

“我们既销售产品,也提供服务,最近刚有一批3D打印设备销往海外。”中科煜宸激光技术有限公司宁淮基地负责人蒋士春说,这家总投资10亿元的国家级高新技术企业、专精特新“小巨人”企业,在项目全部建成达产后,预计可形成20亿元产能的产业集聚区,拉动上下游超过100亿元的产业链价值,形成长三角区域最具规模和技术实力的增材制造技术创新高地及军民融合产业化高地。“园区提供的不仅仅是土地和政策,更是一个与高校、研究机构无缝对接的创新生态。我们正与南师大3D打印研究院等机构合作,加速科技成果从实验室走向产业化。”

独木不成林。园区正打造增材制造“满链”园区,金属增材领域以中科煜宸为龙头,集聚上下游企业,推动打造江苏省航空航天增材制造创新联合体、航天科工增材制造长三角创新中心。此外,非金属增材领域、建筑增材领域龙头企业也正携手园区内高校团队,抢占市场风口,形成从金属到非金属、建筑增材制造的全产业链布局。

这种“链式”思维同样体现在机器人产业的培育上。从远销20多个海外国家的江苏岚江智能科技有限公司生产的大田农业机器人,到众仓机器人(南京)有限公司、上海海神机器人科技有限公司等企业生产的智能仓储机器人、智能叉车、安防机器人,园区已精准引进和培育了覆盖农业、安防、仓储等多应用场景的机器人特色产业集群。

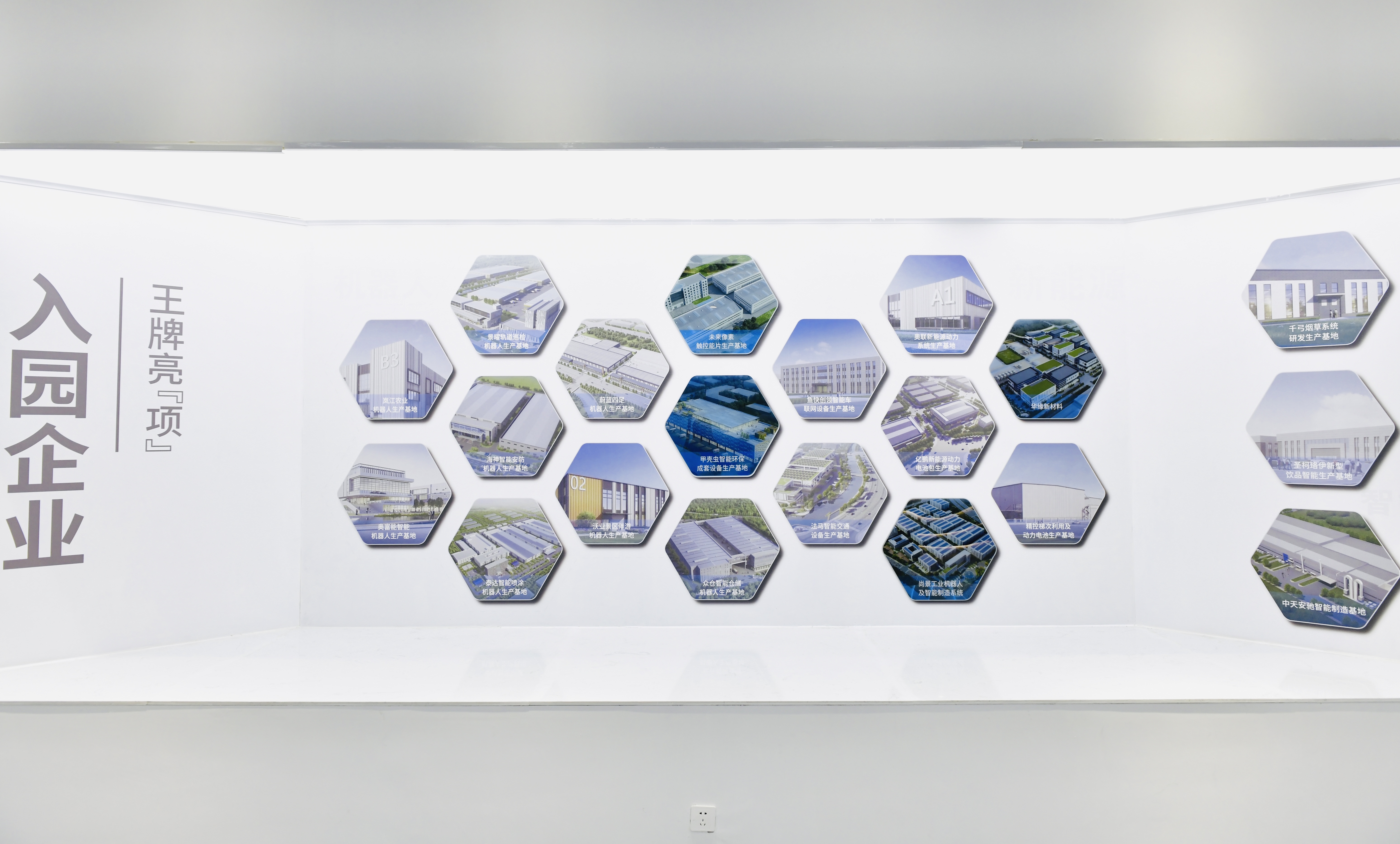

围绕智能机器人和装备制造、新能源、新材料三大主导产业,截至目前,园区已累计招引签约企业超40家、投资规模约180亿元,先后落地的中科煜宸、博理科技、超讯通信、岚江智能等优质项目已开工投产15个,开票收入和产值均实现较快增长。

一座联动双城力量的园区

宁淮智能制造产业园的勃兴,是南京与淮安两市深入贯彻落实区域协调发展战略、推动南北优势互补的结晶。这片热土的每一天变化,都深深烙刻着“南京智力”与“淮安沃土”深度融合的印记。

作为从南京来到淮安、亲身参与并见证园区从“摸索中前行”走向“轨道上奔跑”的干部,宁淮智能制造产业园管委会副主任冯冰感受尤为深刻。“南北共建不是简单的产业转移,而是更高层次、更宽领域的战略协同。我们借鉴南京江北新区等先进园区的管理经验,结合淮安实际,积极搭建平台,推动南京的科教资源与淮安的产业化需求精准对接,打造市场认可的产业集群。”冯冰说。

15分钟直达南京北边界,35分钟直达南京江北新区,60分钟直达南京主城区……站在规划沙盘前,可以看到,宁淮智能制造产业园不仅是南京进入苏北的“第一站”,更是淮安融入南京都市圈发展的“桥头堡”。在“一园两城”的发展蓝图中,园区秉持“产业+新城”开发思路,已建成及在建载体68万平方米,陆续交付9栋职工公寓,同步推进邻里中心、算力中心等配套设施建设。为解决人才后顾之忧,园区还推出了一系列享受南京积分落户、人才购房等人才政策,实现“身”在淮安享受南京政策。

政策的持续发力为园区生长提供了坚实保障。从省级层面的统筹规划到两市的具体政策扶持,从土地指标倾斜到财政资金支持,从干部人才交流到营商环境优化,一套组合拳为园区发展注入了强劲动力。在此格局下,宁淮两市的合作已超越园区的物理边界,聚焦互利共赢目标、通过“1+2+6”全域合作体系,将帮扶合作从园区建设拓展至科技、教育、医疗、文旅、养老、人力资源等全域联动。蒋士春坦言:“除了看中产业园的地理优势和发展空间,我们更看重的是两地政府共同营造的稳定、透明、可预期的营商环境。”

新华日报·交汇点记者 颜颖 易梦涵/文 范俊彦/摄影 宗祺 郭凯伟/视频