10月24日,第十八届全国鲁迅学校校际交流会在南京师范大学附属中学开幕。来自全国各地的专家学者共同在这座与鲁迅先生有着深厚渊源的学校里,谈鲁迅先生18岁在这所校园里的思索,谈他“立人”思想在今天的分量,谈如何让青少年真正读懂“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”的温度。

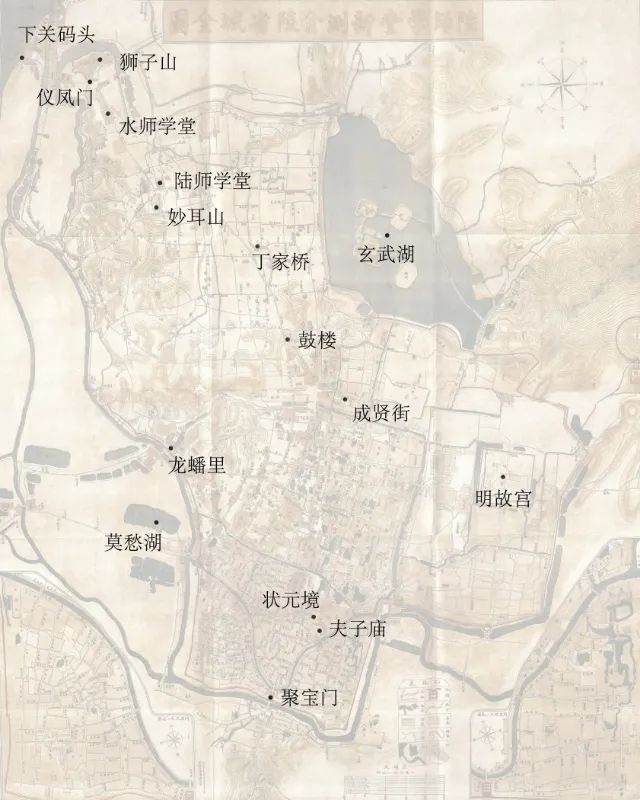

南京,是鲁迅先生思想萌芽的土壤。“一进仪凤门,便可以看见它那二十丈高的桅杆和不知多高的烟道。人如果爬到顶,便可以近看狮子山,远眺莫愁湖……”这是鲁迅笔下的南京。

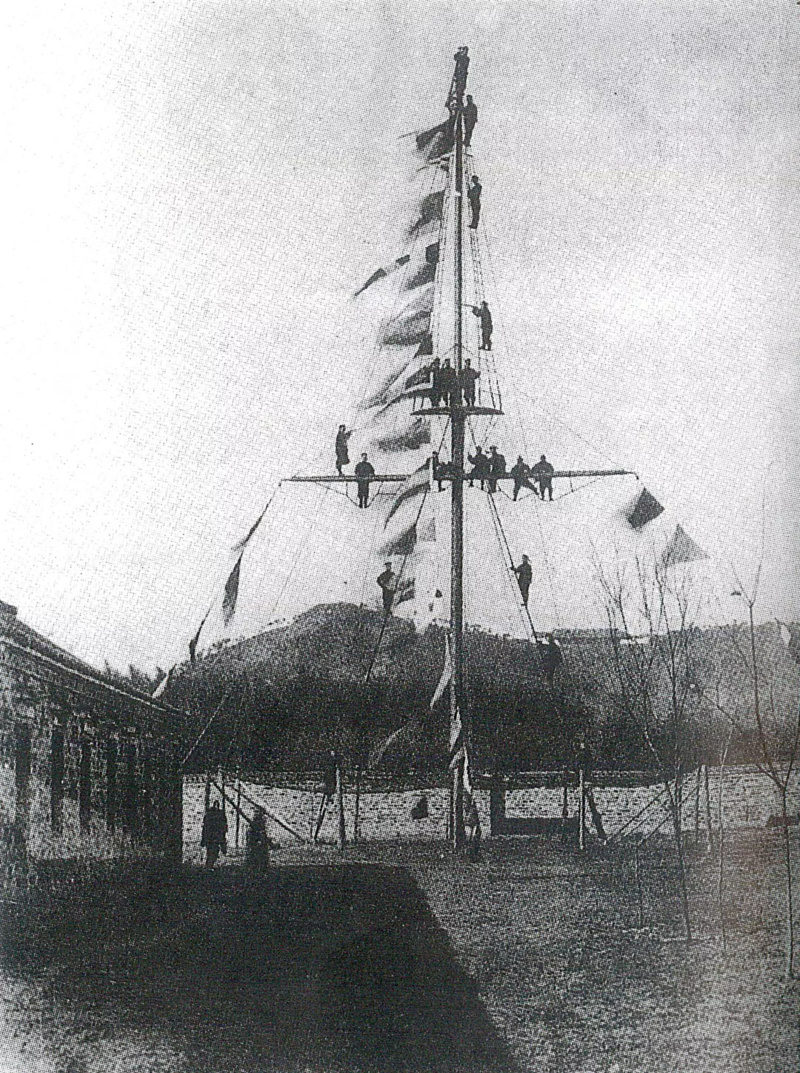

“大家现在站的地方,就是当年鲁迅先生读书的地方——矿路学堂。”南师附中校长朱焱指着校园里的老建筑,语气里满是敬意。1898年春天,十八岁的鲁迅,从绍兴乘船来到南京,入江南水师学堂求学。位于南京中山北路346号的江南水师学堂,是清末洋务运动的产物,主张“中学为体、西学为用”,课程以英文、兵法、汉文并列,鲁迅在这里汲取了第一份“西学”的营养,也首次接触了西方现代报刊和思想——包括《申报》《知新报》等。

七个月后,他转入江南陆师学堂附设的“矿路学堂”,正是现在南师附中旧址。鲁迅在这里度过了三年多的求学时光,一直到1902年毕业。南师附中校园里矗立着的鲁迅纪念馆,是全国唯一一座建于中学校园的鲁迅纪念馆。而从南师附中走出的巴金等校友,曾与鲁迅共战斗;附中校友钱理群,不仅一生都在研究鲁迅,还致力于传播鲁迅精神;还有一批一线教师,在日常教学中,读鲁迅、学鲁迅、教鲁迅,将鲁迅的育人思想与教育教学实践相结合,让鲁迅先生的风骨影响越来越多的青少年。先生的形象,早不是课本里的黑白照片,而是能触碰到的精神伙伴。

“寄意寒星荃不察,我以我血荐轩辕。”从南京离开不久,鲁迅就写下了这句名言。作为世界文学之都的南京,也在持续推进鲁迅精神与世界文明对话,让青少年在理解鲁迅的同时,也站在人类文明的高度,树立起更深层更自信的文化观与世界观。

今天的教育,更要找回鲁迅的“立人”初心。

“养成他们有耐劳作的体力,纯洁高尚的道德,广博自由能容纳新潮流的精神,也就是能在世界新潮流中游泳,不被淹没的力量”,这是鲁迅先生对教育的期盼。这一思想穿越百年时光,在今天这个变革加速、价值多元的时代,愈发显出磅礴的生命力。

在南京市教育局二级巡视员周鹏看来,鲁迅先生的话,精准地回应了教育最根本的命题:培养什么人?怎样培养人?为谁培养人?鲁迅先生提倡的独立的人格、批判的思考、深层的社会责任感与广阔自由的胸怀,正是当前落实立德树人根本任务所需的核心素养。

他建议,将鲁迅作品与精神深度融入课程体系,引导学生在经典对话中思考个人与时代,生命与价值的关系,实现价值观的引领和人格的塑造。鲁迅先生本身就是容纳新潮流的典范,因此,学生要兼具扎实的人文底蕴和前沿的科学素养,特别是在人工智能等新技术浪潮面前保持人的主体性与创造性,这正是立人思想在当代生动实践。

“若能有更多中学生,在语文教学要求之外,主动拿起鲁迅作品阅读,那将会给教育带来明显变化。”著名语文教育家王栋生解释,中学生主动亲近鲁迅文字,本质是学会观察世界、追问生命意义,他们带着好奇读《朝花夕拾》的童趣,带着思考品《呐喊》的现实关怀,远非单纯的知识传授可比。

“鲁迅说‘愿中国青年摆脱冷气,只是向上走’,我们这些教育人,先不能有冷气。”百年前鲁迅面对的困境更艰,却从未停下思考与行动,这代教师更该有这份底气。针对教师该如何破局,著名语文教育家王栋生给出了方向:“不必等‘天朗气清’,也别盼‘立竿见影’。我们要做的是‘不等不靠’,先让自己‘立’起来,从拿起鲁迅的书开始,在《热风》里找育人的勇气,在《野草》里品坚守的韧性。课堂上多讲一个鲁迅的小故事,就多播一粒精神种子;学生问‘鲁迅为何写孔乙己’,就认真陪他们聊‘尊严与生存’,哪怕当下看不到‘丰收’也无妨。”

新华日报·交汇点记者 程晓琳 李睿哲