你是否留意到,每隔一阵子,我们的网络空间便会新“梗”迭起。许多连大人都要琢磨一番的新奇表达,正不知不觉渗透进校园,浸染着孩子们的语言世界。

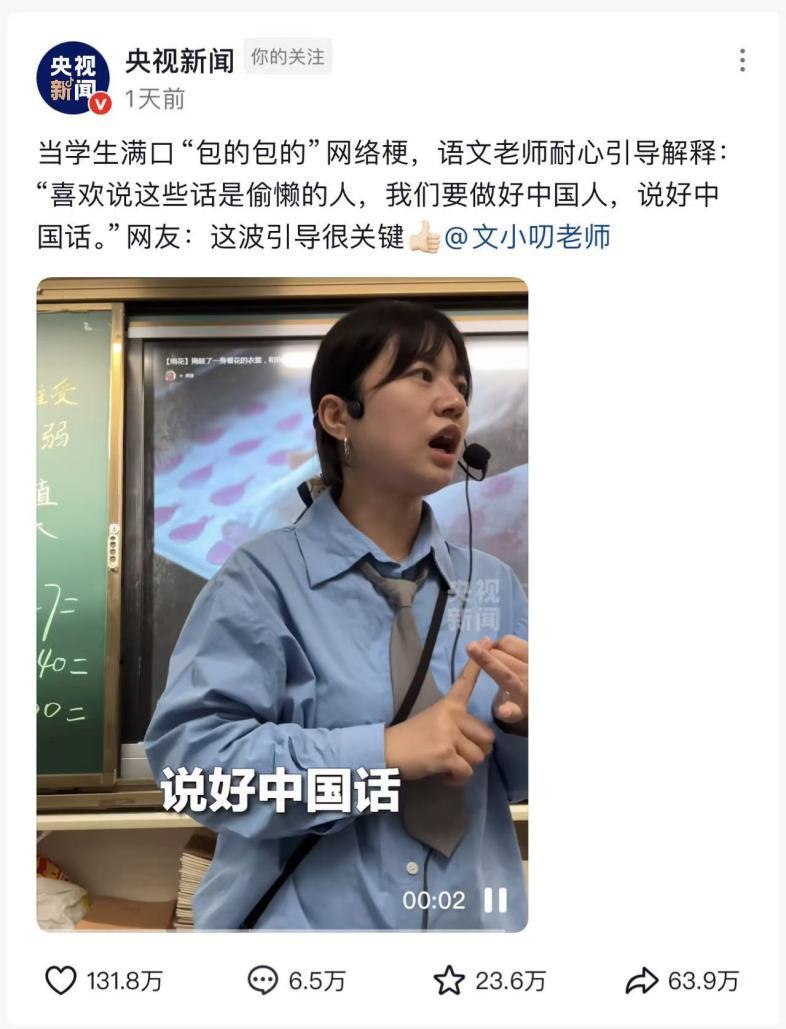

近日,一则教师课堂上与学生们对话的短视频在网络上引发关注。视频中,@文小叨老师语重心长地告诫孩子们:“当你脑子里只有‘包的包的’这种网络梗的时候,你脑子里其他的那些优美的、好的语言,都全部被覆盖了,成语也不会用了,谚语也不会用了,歇后语也不会用了。”视频一经发布,迅速引发众多家长和网友的共鸣。

事实上,老师的担忧不无道理。从作业里的“栓Q”,到试卷里的“芭比Q了”,再到口头上的“包的”……网络梗已经渗透孩子们生活学习的许多方面。而如何引导孩子们规范使用语言文字,成为一个无法回避的议题。

那么,“梗”为何会在校园蔓延如此迅速?

一方面,短视频、社交平台为网络梗提供了碎片化的传播,当代青少年诞生于技术快速迭代的互联网时代,他们不仅熟练掌握前沿科技产品的使用,还具有天然的“网感”。另一方面,青少年学生正处于价值观形成的关键时期,他们不仅学习能力强,对新事物充满好奇,还容易受到同伴和网络的影响,产生模仿行为和语言。而将语言文字加上网络“密码”,还可看作是社交新法则,他们在标新立异中获得使用网络梗带来的流量和关注,以及这背后的圈层身份认同。

“需要警惕网络热梗这种快餐化的语言,它会导致孩子们思维停滞、创造力枯萎、表达力退化”“老师说得太对了,现在小学生接触电子产品太早,短视频满天飞,各种梗各种段子网络流行词语张嘴就来,这样下去语言表达能力会严重退化”“很棒,现在网络对孩子影响太大了,需要我们去引导”……从网络上的留言来看,孩子们张口就来的网络梗,也让一些家长和网友感到警惕。

然而,也不必对所有的“网言网语”谈虎色变。语言是社会发展的一面镜子,需要“流动”与“更新”。毋庸置疑,互联网时代语言变革带来的积极效应是值得肯定的,如“点赞”“给力”等。但,对于那些消解文化内涵,充斥歧视与恶意的“黑话烂梗”,必须坚决抵制。

前不久,重庆一名初中班主任在社交媒体发布了一条“抵制网络烂梗进校园”的视频。视频中,老师发现学生用“唐人”称呼同学,在查明该词并非指代盛世中的唐代人,而是演变为对“唐氏综合征”患者的侮辱性称呼。当即在班内严肃批评教育了使用该词的学生,并要求该学生向同学认错道歉。从某种角度来说,大多数这类黑话烂梗可能只是一阵风,但其对青少年语言体系、表达兴趣以及价值观的侵蚀,持久而深刻的。正如哲学家维特根斯坦在《逻辑哲学论》一书中所说,“语言的边界就是思维的边界”。

有网友追问,网络梗的影响是不是仅限语文学科?实则不然。当英文单词“barbecue”在课堂被下意识念成“芭比Q了”,当数学符号被套上“梗”式解读,人们会发现,网络词汇对各门学科都有影响。

今年9月,国家通用语言文字法修订草案首次提请全国人大常委会会议审议,其中特别增加了对网络空间用语用字的规范要求。这意味着,规范语言生态,已从社会共识迈向法治保障的新阶段。

守护孩子们纯净的语言天空,亟须家庭、学校、社会各司其职、形成合力。唯有在规范的语言中积淀文化底蕴,在健康的表达中学习逻辑思考,孩子们才能更加自信从容、健康成长。

正如文小叨老师在视频结尾所说的那样,希望孩子们,“做好中国人、写好中国字、说好中国话”。

(厉欣)