10月中旬起,第十四届中国创新创业大赛的五大领域全国赛在江苏扬州等地陆续举行。《科技周刊》记者获悉,本届中国创新创业大赛全国赛,江苏赛区共有127家企业入围,再次成为入围数最多的赛区。

江苏科创力量为何在国家级赛场大放光彩?答案或许就藏在9月底落幕的第十三届“创业江苏”科技创业大赛中。

本届大赛从今年5月启动以来,共吸引5905个创业团队和企业报名参赛,创历史新高。经过13场地方赛、5场省行业赛、1场专项赛的激烈比拼,60家创业团队和企业获奖。

赛事落幕,但对获奖者而言,创新创业的“长跑”才刚开始。

获奖之后的“0到1”和“1到100”

“我们正马不停蹄推进项目落地!”在第十三届“创业江苏”科技创业大赛中斩获成长组二等奖的中山大学博士生导师高新团队,正忙着将他们研发17年的“肿瘤荧光造影剂”项目落户南京江北新区。目前,该项目已启动国家一类新药申报,未来有望让肿瘤检测与手术更精准。

过去医生做手术时,要么靠肉眼识别明显肿瘤,要么靠手触摸判断异常组织,可随着微创手术普及,手摸不到、肉眼看不清的难题愈发突出,为解决这个痛点,高新团队从2008年就开始进行相关研究,最终研发出一种“分子荧光造影剂”,其核心是一个能精准“锁定”肿瘤的核酸探针,探针尾部还连有荧光基团,能够精准用于术中导航。

高新解释,目前荧光腹腔镜已经在医院普及,通过这一设备就能看到被探针锁定的“发光”的肿瘤,连肿瘤边缘和肉眼、影像学都发现不了的微小病灶,也能清晰显现,“这样就能把肿瘤切得更干净,对病人好,对医生也是个好帮手。”

高新团队研发的探针不仅能在胃镜、膀胱镜、结肠镜等检查时使用,还能搭配“光声成像”技术,在体外检测乳腺癌、前列腺癌等表浅肿瘤。“传统B超只能看结构异常,小肿瘤查不出来,而我们的造影剂结合激光和超声,能让肿瘤‘发声’,体外就能发现,不用再依赖穿刺或CT、磁共振。”

目前,该项目正全力申报临床使用证明,后续还需通过临床一、二、三期试验,整个过程预计需要两年。“我们计划在南京江北新区设立分公司,把生产基地和光成像设备、荧光设备等医疗器械的相关业务都放在这里。现在每天都在加班忙申报,希望早日让这款产品在临床用上,帮更多人精准发现、治疗肿瘤。”

如果说高新团队在忙着“从0到1”的发明落地,那获企业组三等奖的中科晶锐(苏州)科技有限公司则在忙着“从1到100”的市场交付。

“10月份我们产能全开,交付500多台小型4旋翼应急消防检测无人机。”该公司总经理刘德生介绍,该类无人机专注火情精准探测,为应急工作提供数据支持。这家由国防科大毕业团队创立的公司,历时四年打造国内领先的空地海一体化集群系统,正持续结合特种行业、应急管理、消防检验等客户实际场景,精细化定义系统功能并开展复杂环境测试,确保产品达标。

大赛成为“加速器”与“链接网”

对于参赛者而言,大赛的价值远不止一纸奖状,更是关键的项目“加速器”与资源“链接网”。

“通过本次大赛中与专家评委的交流,公司也开拓了对于产品未来应用的思路。”获成长企业组二等奖的国装新材料技术(江苏)有限公司总经理马小民坦言。该公司采用分子陶瓷法制备高性能连续氧化铝纤维,具有高温抗氧化、耐辐射、耐腐蚀等优势,目前已应用于航空航天、轨道交通、石化冶炼等多个领域。通过和专家评委交流,团队计划下一步将产品继续拓展到手机背板,机械加工、核电等场景。

更多团队和企业则通过大赛实现了产业资源的精准链接。刘德生表示,公司项目不仅获得专家评委在业务聚焦、场景落地等方面的指导,还通过观摩其他团队拓宽行业视野,更结识了固态电池、精密制造、AI芯片领域的潜在合作伙伴,部分已进入合作洽谈阶段,为核心零部件供应与技术升级奠基。

获得成长企业组三等奖的苏州尚柔新能源有限公司,专注高性能柔性钙钛矿太阳电池的研发和产业化。柔性钙钛矿太阳电池行业尚属早期,但潜在应用场景非常广泛。该公司市场部经理张璐介绍,我们日常骑行的共享单车上,都装有一块太阳能电池,用于对车辆进行定位和通信。目前共享单车企业普遍使用晶硅电池,但这种材料损耗率很高。柔性钙钛矿电池具有耐弯折特性,效率衰减也极其微小,同时它具备弱光发电能力,在阴雨天、阴影等场景下都能稳定工作。除了共享单车,柔性钙钛矿太阳电池还能适用于各类消费电子、户外应急等领域,将有可能发展为一个百亿级甚至千亿级的巨大市场。

从2014年的实验室技术,发展到2025年的规模产业化,此次大赛也成为该公司产品加速落地的助推力。“在参赛过程中我们结识了很多产业链上下游优秀的企业家、创业者以及投资机构,遇到了很多对柔性能源感兴趣的合作伙伴,围绕消费电子等领域的供应链协同、应用场景联合开发等展开探讨,接到了很多合作意向。”张璐表示,此次参赛让公司的资源对接与产业链合作有了突破,团队得到了与整个产业链上下游充分交流的机会,获取了技术迭代与市场布局的宝贵建议。

“目前我们在消费电子领域已经获得了一些龙头企业超千万元的意向订单,全球首个年产600万片的百兆瓦级量产基地也将于今年12月底投产。”张璐说。

为何科创“土壤”在江苏

根据江苏科技创业大赛组委会办公室与长城战略咨询联手发布的分析报告,此次晋级总决赛的60个项目共拥有授权专利1222项,其中发明专利722项;核心团队平均年龄40岁,汇聚博士100人、硕士73人,62人拥有海外留学背景。

本届大赛中,88%的获奖团队和企业处于A轮及A轮之前的融资阶段,总融资规模达25亿元,呈现强大的“吸金力”。“创业江苏”大赛自2013年启动以来,已帮助参赛企业获得超过880亿元的金融“活水”;江苏银行、交通银行江苏省分行等机构提供贷款授信超500亿元;高投集团等创投机构股权投资超380亿元。

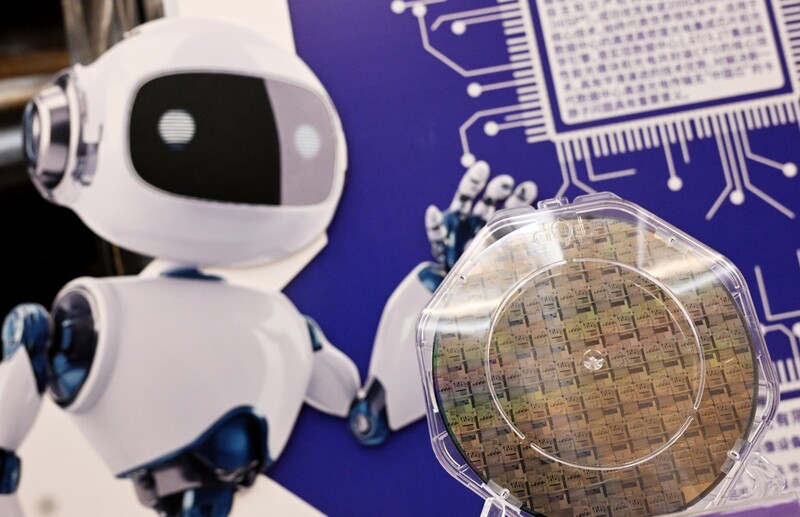

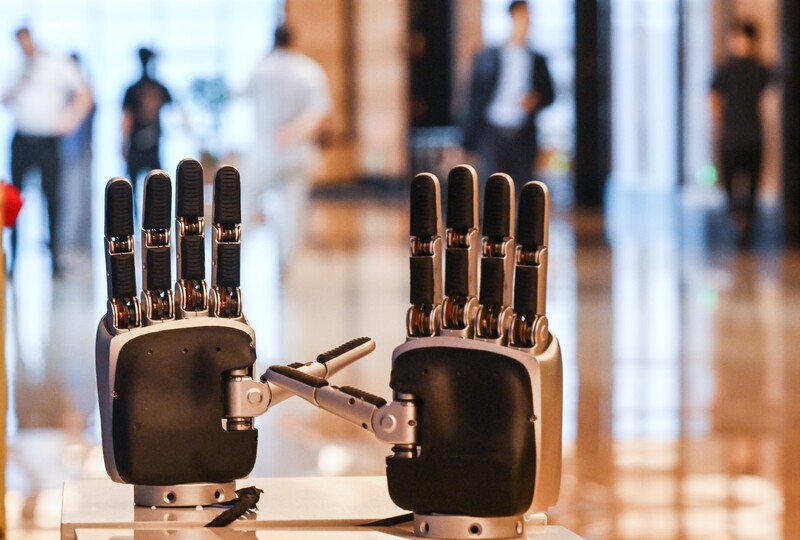

数据背后,是创业者“用脚投票”的真实选择。辉羲智能高阶大算力具身智能计算平台项目是本次大赛团队组二等奖获得者之一,该团队负责人杨航坦言,公司即将在无锡正式注册,“江苏营商环境优越,也有非常丰富的应用场景和客户资源。从初赛、复赛到决赛,我们也对接到了很多资源。”该项目以自研芯片为基座,致力打造具身智能算力平台,相关产品已量产出货,主要服务机器人、自动化设备等企业。

这种生态协同,在苏州尚柔新能源的未来规划中也悉数体现。张璐表示,下一步,公司计划以苏州总部为中心,构建柔性钙钛矿自主知识产权技术体系。进一步与苏州大学等国内外高校院所紧密合作,确保技术人才储备;同时利用好江苏省新能源产业优势,与上下游企业深度合作,确保量产基地顺利投产。

“作为江苏省潜在独角兽企业,我们期待借着刚刚获批的江苏省科技重大专项为起点,与行业伙伴一起去打造国内乃至全球领先的柔性钙钛矿产业生态。”张璐说。

作为江苏省规模最大、层次最高的创业类品牌赛事,大赛已成为江苏汇聚创新资源、培育新质生产力的重要载体。江苏赛区在中国创新创业大赛全国赛的获奖数量,已连续六年位居全国36个赛区之首。

13年来,正是这样的生态“土壤”,让“创业江苏”大赛吸引了6万个海内外团队参赛,推动4000多个创业团队在江苏落地生根。据统计,前十二届“创业江苏”大赛的436家获奖企业中,64家在赛后上市或挂牌,135家成长为独角兽类企业,292家成长为高新技术企业,97家拥有国家级、省级科技成果。114家在科创板上市的江苏企业中,23家是大赛获奖或参赛企业,占全省总数1/5。

新华日报·交汇点记者 杨易臻 张宣/文

余萍/图