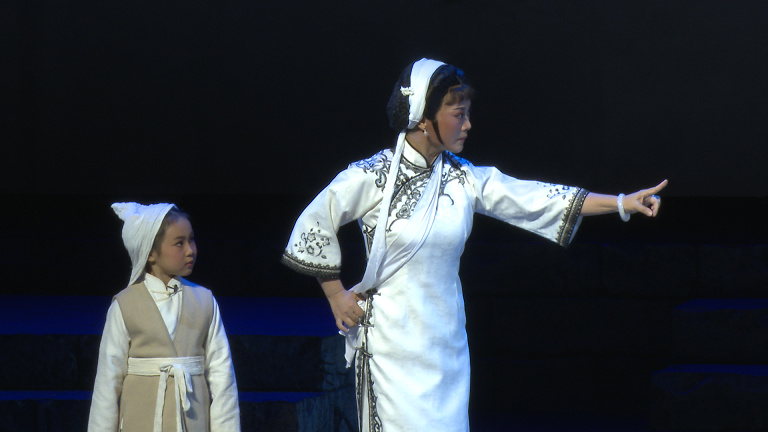

“今日里,魂儿归宗。故乡啊,你是我永久的梦,等游子,天涯海角来重逢。”舞台上,陈中柱将军的夫人王志芳一身素白,怀抱着丈夫的头颅,步履沉重,却又带着归家的决绝。

10月20日下午,作为2025紫金文化艺术节的会演剧目,由建湖县淮剧团创排的淮剧《燃尽硝烟》在盱眙大剧院上演。该剧鲜活刻画出陈中柱将军“宁可断颅,不折脊梁”的民族气节,也细腻勾勒出王志芳从贤妻良母到勇闯敌营的精神蜕变。幕起幕落间,许多观众悄然拭泪,为那段84年前的历史所深深动容。

与传统的战争题材不同,淮剧《燃尽硝烟》在一片岁月静好中启幕。舞台上,王志芳轻哄幼子,目光不时望向门外,等待着丈夫陈中柱的归来。然而,战火很快撕碎了这份宁静,一个家庭的命运就此改写。

在江淮大地,陈中柱将军的事迹广为流传。1941年,建湖籍抗日英雄陈中柱将军牺牲后遭日军残忍割颅,身怀六甲的妻子王志芳带着七岁幼女,孤身闯入日军军营,誓要索回丈夫的头颅。这段悲壮的历史,深深触动了编剧俞思含:“我强烈地感受到了这个题材所蕴含的巨大戏剧张力。”

如何在舞台上呈现这段历史?俞思含反复思索后,决定跳出战争题材宏大叙事的框架。她紧抓“索颅”这一史实,以王志芳的独特视角为切入点,“我不愿把王志芳塑造成一个天生的战士,她首先是一个妻子,一个母亲。丈夫错过了儿子的周岁宴,她也会埋怨,也会委屈。正是这样一个有血有肉的普通女性,在追寻丈夫足迹的路上,亲眼目睹战争对百姓的摧残,才最终完成了精神上的蜕变。”

战火中的爱与痛、家与国、牺牲与守望,在台上依次呈现。而全剧最震撼人心的一幕,莫过于“索颅”这场戏。舞台上,一边是凶神恶煞的日本将领,军刀凛冽,气势汹汹;一边是一身缟素的中国女子,手牵幼女,腹怀遗孤。力量如此悬殊的二人,将展开怎样的较量?这也成为了俞思含创作的最大难点。“索颅是历史事实,但戏剧需要细节和节奏的支撑。一个弱女子凭什么在精神上击溃日本人?这需要层层递进的情感铺排。随着剧情推进,观众会发现,其实柔能克刚,两种力量在舞台上完成了奇妙的逆转。”

“索颅”这场戏,建湖县淮剧团女演员李志芬以质朴至真、炉火纯青的表演,将淮剧的演唱技巧与情感表达推向了极致。她的唱腔时而凄婉低回,如泣如诉;时而激昂铿锵,掷地有声。每一句唱词都饱含深情,直击人心。李志芬坦言,即便在排练中,她也常情难自抑,每每唱至深处,不觉声泪俱下。正是这份与角色同悲喜的投入,使得舞台上的王志芳不仅仅是一个被演绎的形象,更是一段被唤醒的、有血有魂的生命历程。“她有中国人的志气,令断头颅,不折脊梁,令我深深震撼。”

《燃尽硝烟》这个剧名,承载着三层深意。俞思含说,剧名既铭记陈中柱将军以血肉之躯抗敌殉国,忠魂如焰,燃尽烽火狼烟;亦彰显王志芳以精神之战索颅明志,信念为炬,燃尽暗夜寒霜;更映照全剧主旨——“愿以此身化长风,拂遍关山九万重。人间永存一粒火,燃尽硝烟星月明”。

“陈中柱牺牲时才三十多岁,王志芳用一生回应了这份爱,她活到102岁终身未再嫁。我是想让大家知道,那些为我们拼过命的人,不该被忘记。只要还有人记得,他们的灵魂,就永远活着。”对俞思含而言,主题创作从来不是为了完成任务,更非说教,“我只是觉得,必须为历史留下些印记。人生短暂,但我愿这段故事在一百年、两百年后,仍然会被记得。”

如今,剧中的历史仍在现实中延续。建湖县将烈士家乡的中学命名为中柱中学,将军的夫人王志芳卖掉澳洲的房产回到家乡,专门设立了以英雄夫妇命名的奖学金。三十年来,这份奖学金每年如期发放。同时她还资助学校建设,中柱中学专设了“陈中柱史料陈列室”,以此缅怀英雄,激发师生爱国热情。

王志芳的儿子陈志(剧中王志芳勇闯日本军营时所怀遗腹子),今年已是85岁高龄。前不久,他受邀参加了九三阅兵观礼。随后又回到家乡观看淮剧《燃尽硝烟》,剧中情节令他深受感动,“我要把资助家乡学校和发奖学金的任务交给子孙,这件事要代代传承下去。”

一出好戏,让82前的那段历史被看见、被铭记,也让“家国大义”的种子在新时代继续生根发芽。俞思含更愿意将这部戏视作一部“反战宣言”,“枪声一响,没有赢家,即便是日本人,他们也是被战争异化的灵魂。这部剧的名字《燃尽硝烟》就是希望人世间的所有硝烟终归于寂,和平之下再无战争。”

新华日报·交汇点记者 王慧

视频拍摄制作 赵宇