公元3-6世纪是我国魏晋南北朝时期,也是东亚地区多元文明产生碰撞、交融与互鉴的重要阶段。为推动魏晋南北朝历史研究的国际化视野与跨学科对话,10月17日至20日,“3-6世纪东亚文明交流互鉴国际学术会议暨中国魏晋南北朝史学会2025年年会”在南京举办,来自中国、日本、韩国、越南的160多位学者汇聚在六朝古都建康城(南京),聚焦魏晋南北朝时期东亚地区多元文明在政治制度、宗教信仰、文化艺术、技术传播、族群迁徙等领域的互动与互鉴,深入探讨这一历史阶段对东亚文明共同体形成的深远影响。

本次会议由中国魏晋南北朝史学会和南京师范大学主办,南京师范大学历史文博学院、中国社会科学院古代史研究所魏晋南北朝史研究室、南京师范大学六朝历史文化研究所、江苏省六朝史研究会共同承办。

中国魏晋南北朝史学会会长、中国社会科学院古代史研究所研究员楼劲指出,3-6世纪是我国的魏晋南北朝时期,整个东亚正处于从混乱到整合的转变。探究这一时期的文明交流互鉴,为理解古代中国和世界的关系提供了切入点,对于研究南北朝之后的隋唐时期中外文明交往也具有基础性意义。

南京师范大学历史文博学院教授、博士生导师王志高表示,此次会议在南京举办具有特殊意义。南京是六朝时期(东吴、东晋、宋、齐、梁、陈)的国都,是3-6世纪华夏文明的重心所在,更是名副其实的国际大都市。从东吴的舟楫通海到南朝的文化鼎盛,南京见证了文明交流互鉴的艰辛历程,成为东亚文明交流的重要枢纽和见证者。

1998年,中国魏晋南北朝史学会曾在南京举办过一次年会。中国魏晋南北朝史学会荣誉副会长、南京大学教授胡阿祥深情回忆起27年前在西康宾馆举办的那次年会。他表示,时隔近30年,再次在南京举办魏晋南北朝史学会年会,吸引来更多的中、日、韩、越青年学者,彰显了六朝古都的魅力,充分证明了魏晋南北朝史研究领域后继有人,学术成果斐然。

会议主旨演讲环节,中国、日本、韩国、越南的知名学者分别作了精彩分享。

日本相爱大学教授中村圭尔作了题为《孙吴与倭人的交往》的演讲,南京大学历史学教授、博士生导师张学锋担任翻译。中村圭尔教授以日本出土的有东吴年号的铜镜为线索,探讨了三国时期孙吴政权与日本列岛的交往。他指出,学界比较熟悉曹魏政权与倭人的交往,这在正史中记载也较多。但他注意到,1894年和1933年,日本山梨县和兵库县先后出土过两面铜镜,铭文中有孙权使用的“赤乌”年号(238-251)。这两面铜镜显然制作于地处江南的吴国,以通过何种方式流入日本还无法考证,但可以推测,孙吴政权与日本列岛很可能存在交往。以孙吴航海技术来看,有条件沿朝鲜半岛南岸抵达九州北岸。孙权本人对日本列岛的情况也不陌生,很可能考虑过与倭国进行交往。

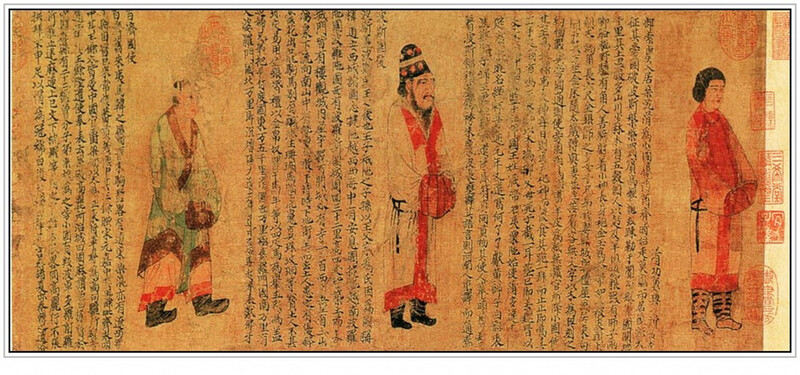

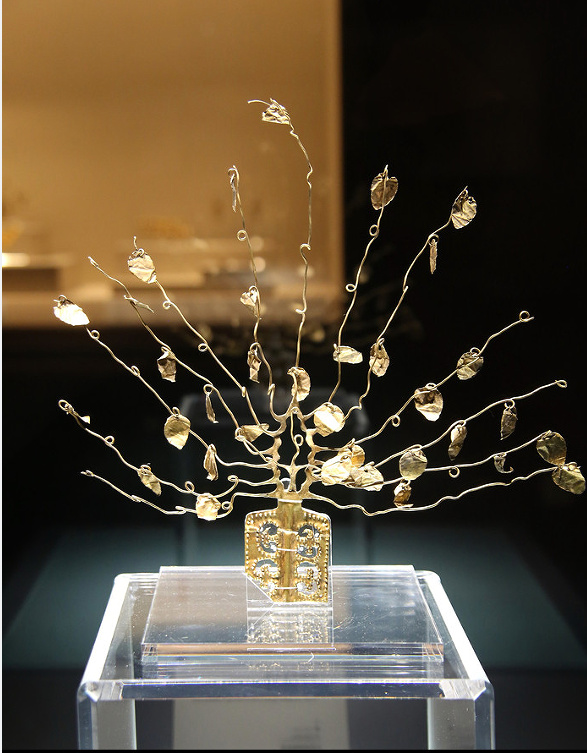

南京大学历史学院教授、博士生导师贺云翱深入剖析了魏晋南北朝时期几次大规模的移民潮,包括西晋末年中原人口的“衣冠南渡”,拓跋鲜卑民族从北方草原地带先后南下平城(大同)、洛阳,中原人口移居河西走廊,以及辽东移民、北朝粟特移民等。作为考古学家,他结合考古发现剖析移民文化。他指出,移民群体在到达新家园时,不得不面对移民到达区旧有的土著文化。西晋灭亡后,北方世家大族移民到江南后,就试图将原有文化与土著文化相融合,这体现在东晋宫殿建筑和贵族墓葬中。比如,早在西晋时期,女性头冠饰品“步摇”被礼制化。东晋建立后,移民建康(南京)的上层贵族女性继续保留这种“洛阳时尚”。在南京发现的一批东晋上层贵族墓中就多有“步摇”出土,如南京大学北园大墓、南京汽轮机厂大墓、南京富贵山2号墓等东晋帝陵中,皆有精美的“步摇”被发现。

越南河内国家大学下属人文与社会科学大学特聘资深教授林氏美容,分享的主题是越南中南部的古国——林邑。她指出,越南中部狭长沿海地带,是连接大陆和海洋地区的天然桥梁,也位于中华文明和印度文明影响的交汇处,本地史前居民创造了以瓮棺葬、彩绘陶器、铁器和海上贸易为特征的“沙莹文化”。自公元初年开始,在秋盆河、茶曲河等流域逐渐形成多个小国,其中最突出的是中国史料中记录的林邑政治实体。林氏美容教授结合中国文献与当地考古材料,从三个主题探讨林邑国家形态:国家形成的基础及其与区域内其他政治实体的互动;反映其经济结构、宗教意识形态与组织结构的考古证据;中国、印度对林邑权力性质与政治结构演变的影响,揭示了越南中部早期权力体系在东南亚转型期的形成与变迁。

主旨演讲阶段,南开大学教授张荣强也作了题为《中国古代抑商的实质与市籍制的终结》的分享,南京师范大学教授晋文作了题为《也谈临泽晋简研究的几个问题》的分享。

在专题讨论环节,160多位中外学者分为“政治制度与社会生活”“考古发现与物质文化交流”“宗教传播与思想流变”“民族融合与礼俗演进”四组,分别介绍各自的研究成果,进行了深入的学术探讨,碰撞出学术火花。

新华日报·交汇点记者 于锋