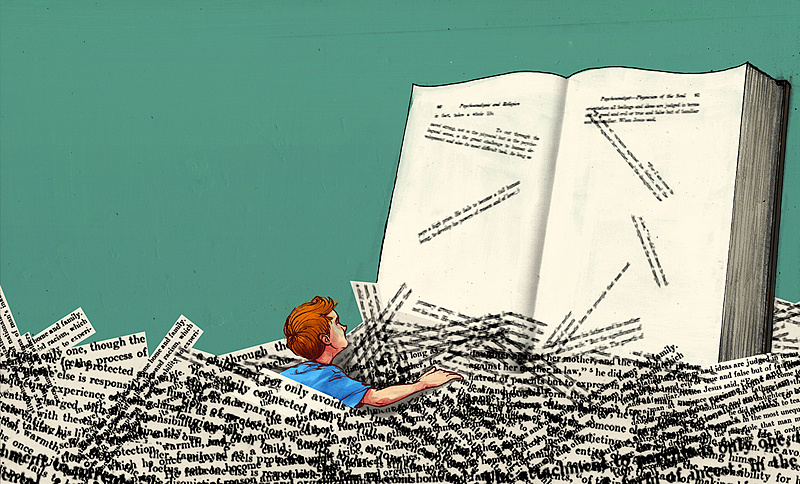

交汇点讯 在校园里,有一群特殊的孩子:他们智力与同龄孩子无异,却在阅读时磕磕绊绊、书写时错漏百出,就连简单的计算、日常的语言理解,都像隔着一层看不见的“玻璃墙”。而这些孩子的困境常被误解,家长以为是“学习慢半拍”,老师觉得是“上课不专心”,可很少有人知道,他们面临的并非“态度问题”,而是需要科学干预的“学习障碍”。

10月18日,2025年学习障碍教育学术研讨会在南京特殊教育师范学院举行。来自全国各地的30余所高校,130余所中小学、幼儿园及康复教育机构在内的300余名参会人员齐聚一堂,共商推进学习障碍教育高质量发展路径,为学习困难孩子的未来支招。

有研究数据显示,学习障碍儿童约占学龄儿童总数的5%以上。“他们需要的是能精准发现他们困境的‘火眼金睛’,和真正专业的教育支持。”南京特殊教育师范学院副校长张茂林认为,学习障碍教育的质量,不仅直接关系着教育公平能否真正落地,更牵动着每个孩子未来的自信心,甚至影响他们融入社会的能力。

“特殊教育单靠教育系统自身很难推动,必须有广泛的社会力量参与。”华东师范大学终身教授方俊明认为,全国性的制度保障体系尤为重要,国家先后实施了两个特殊教育发展行动计划,并设立了37个国家特殊教育改革实验区,搭建起特殊教育的“骨架”。

同时,教育部陆续出台指导意见,推动普通教育与特殊教育协同发展,只为让每个孩子都能找到“适合自己的教育”。“这些顶层设计,标志着我国学习障碍教育正从‘理念倡导’迈向‘实践深耕’,朝着更系统、更科学的方向前进。”张茂林说。

而在实践层面,行动早已起步。南特师头成立了学习障碍教育研究中心,汇聚起校内外的专家力量与优势资源,在学习障碍教育的研究与实践中蹚出一条路。南特师特殊教育学院院长李拉介绍,中心集结跨学科团队,正瞄准学障儿童教育缺口发力。该中心主攻阅读、书写、运算等学习障碍类型。“不搞空中楼阁,理论要绑着实践走。”李拉说,团队每年下沉一线,与南京等地多所学校合作,边研究边找问题。“医院能诊断,教育才是关键。”李拉说,教师培训中,学习障碍干预能力培训至今仍不足,这正是中心要突破的方向。

张茂林坦言,学习困难教育还存在一定困难,例如跨学科研究还停留在浅层对话,没能真正打通教育学、神经科学、心理学之间的壁垒;专业师资队伍资源稀缺,学校能识别学习障碍的老师还不够多;更关键的是,社会大众对“学习障碍”的认知还停留在“陌生阶段”,不少人甚至没听过这个概念,“这些问题像一道道‘坎’,只有从政策完善、师资培养、社会认知等多个维度系统发力,才能让学习障碍儿童真正享受到公平、科学、有效的教育支持。”

因此,在学习障碍教育的道路上,既要建成学习障碍研究与师资培养基地,为行业输送专业人才;也要打造全国学习障碍教育协同创新平台,让资源流动起来;更要加强与教育行政部门、基层学校、科研院校的合作,把实验室里的研究成果,变成课堂上能落地的教学方法。

“学习障碍不是特教的专属,也不是普通教育的‘边缘品’,它是两者的交集。”南京市光华东街小学党支部书记、校长吴宁在实践中发现,大部分学障孩子在普通学校里,以前常被归为“学困生”,可现在特教领域提出,不能用统一方法对待他们,得用专业视角研究。学习障碍不像孤独症、视障那样“看得见”,学障隐藏在“成绩差”的背后,很容易被当成“态度问题”。因此,要善于找孩子的优点。“比如有的孩子听不明白,但看一遍就会;有的读不懂文字,听故事却能记住。”吴宁说。

“不想学”还是“学不会”?这是老师的辨别难题与痛点。可老师不能等。吴宁认为,一线老师至少得会初步评估,哪个孩子是“不想学”,哪个是“学不会”,以防错过孩子的成长关键期。他们的办法是“边想边做”,先拿现有资源,在小班制教学模式下,让老师能顾到每个孩子,同时,做个性化课程,尊重每个孩子的个性化学习需求。

这些年,陕西师范大学教育学部教授赵微带着团队在学校里搭建学习支持体系,最终形成的“三层级双系统”,每一环都盯着解决问题,而不是“贴标签”。“我们要求老师减少‘满堂灌’,增加学生自主学习时间,针对跟不上学习进度的孩子,既要帮孩子补基础,又要适配他们的能力。”对于仍没效果的孩子,需要一对一干预,结合他们的认知、学业、心理行为问题,量身定制方案,比如孩子语文学业差,先通过团队开发的字词评估工具,分清是“字词解码问题”还是“阅读理解问题”,再有针对性地干预。当前,团队干预的不少小学中的学障儿童,语文测验、语素意识水平稳步提升。

南京医科大学附属脑科医院主任医师柯晓燕认为,学习障碍不是“不努力”,是大脑需要特别的帮助。“学障不是单一原因造成的。”柯晓燕解释,核心是基因和环境共同作用的中枢神经功能问题。很多家长分不清:孩子学不会,是“不想学”还是“学不会”?她举了个例子:有的孩子天生视觉加工慢,这是基因的事;如果家里没人陪他读绘本,环境又拖了后腿,问题就更明显了。而老师、家长就是孩子的“环境关键变量”,干预环境,能大大改善孩子的社会功能和生活质量。

等孩子上学了再干预?太晚了!柯晓燕分析,学习困难儿童在学龄前其实有线索:有的孩子爱撕书、不喜欢认字,有的说话颠三倒四、方向感差,这些不是“调皮”,可能是早期信号。

“我们要做的,不是给孩子贴标签,是帮他们找到适合的路。”她期待多学科一起发力:医生搞清楚大脑机制,老师调整教学,家长做好支持,未来还可建立多源数据整合平台,应用人工智能辅助诊断与风险预测模型;推动实时监测系统建设。

新华日报·交汇点记者 程晓琳 杨频萍