距离2025诺贝尔文学奖公布已经过去一周,由匈牙利作家克拉斯诺霍尔卡伊·拉斯洛激起的涟漪仍在扩散。

在中国,拉斯洛的获奖引发了更多关注,因为拉斯洛是一位“中国迷”,而他在国内的译介传播恰恰以江苏为起点。这位来自东欧小国的作家何以荣膺诺奖?他在何种意义上拓展了世人对文学的理解,并与中国古典传统展开对话?穿越作为媒介事件的诺奖风云,这些深层话题依然值得我们探讨。

取消叙事弧光

探索何为“文学”

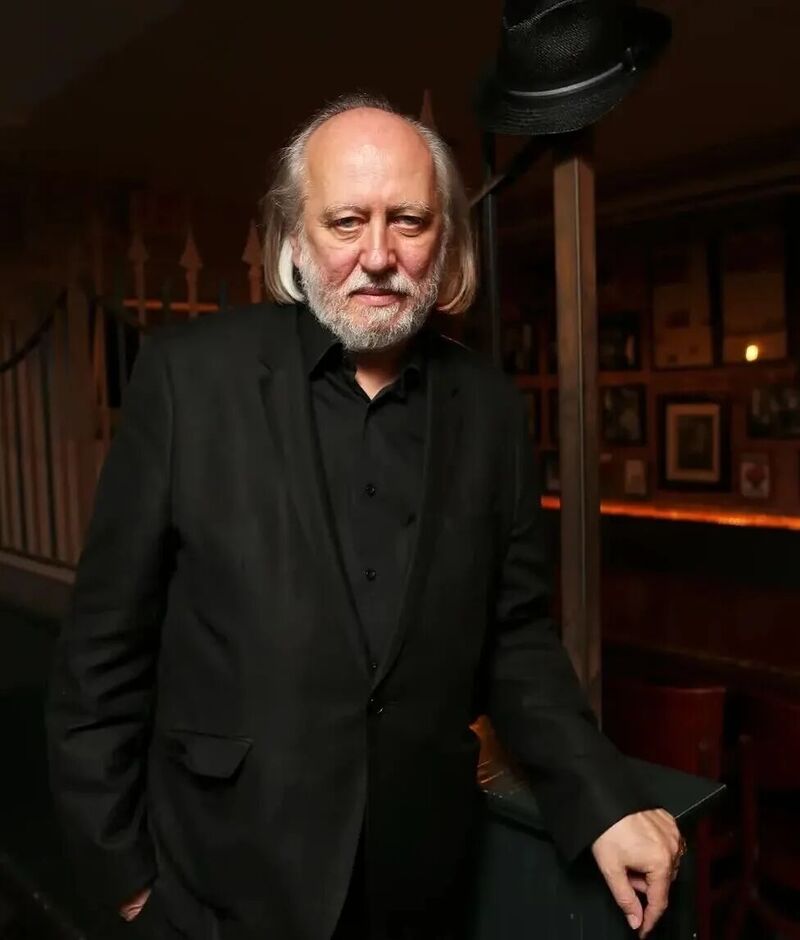

拉斯洛获奖后,与他相交20余年的著名诗人欧阳江河尤其激动。欧阳江河告诉记者,拉斯洛的创作贡献了“深度文学”“复杂文学”的典型样本。

“我多年前读他的散文《狂奔如斯》,描绘一个人在城市里的奔跑,通篇六七千字而没有一个句号,写得一泻千里、密不透风,把时间跑到地老天荒,把读者累得喘不过气。你已经完全忘记人物为什么要奔跑,只是感受到奔跑作为一种生命的状态,和作者超越、粉碎所有文学观念之后展现出来的最高标准的文学性。我本以为‘元文学’‘元诗’是诗人才有的追求,直到我读到拉斯洛——哇塞!他让我联想到法国新浪潮电影《筋疲力竭》,联想到贝多芬晚期弦乐四重奏——取消了早期《英雄交响曲》《命运交响曲》《月光奏鸣曲》的叙事性,只剩下了音乐本身,成为纯粹的‘元音乐’。”欧阳江河赞叹。

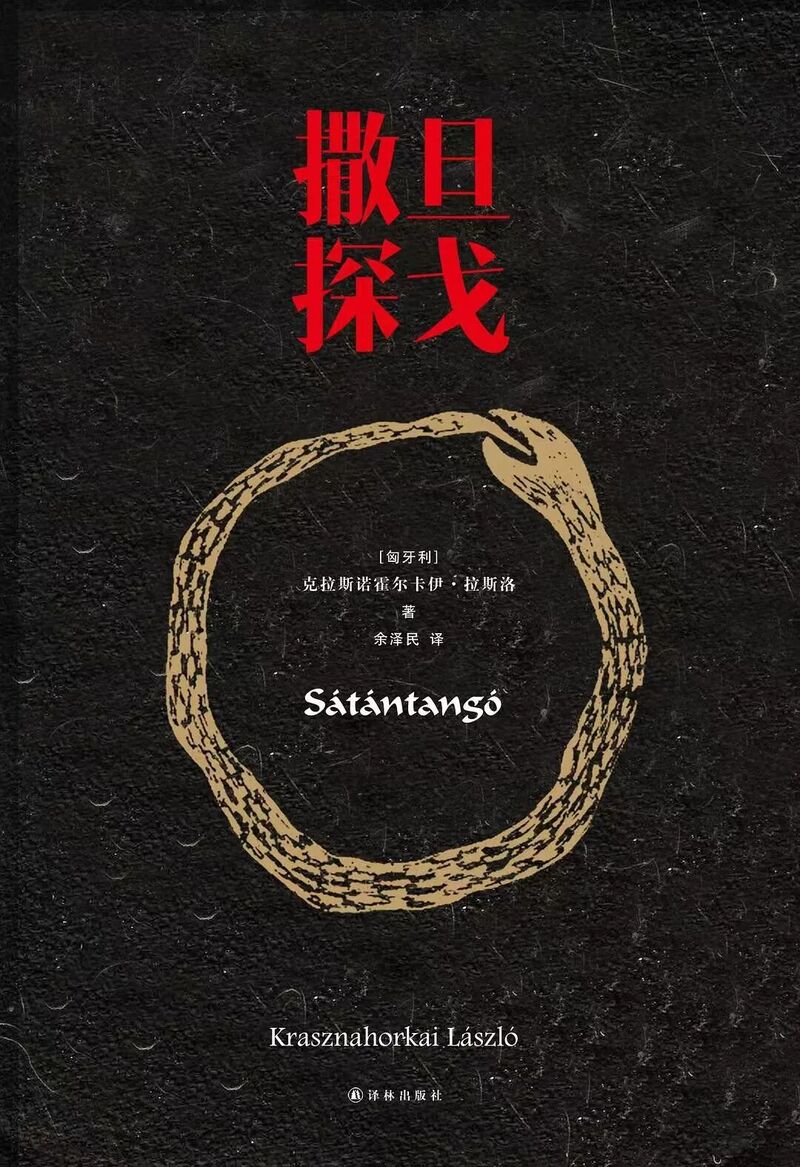

因此,阅读拉斯洛并非愉快之事。有读者读完《撒旦探戈》后写道:“他的文字没有叙事弧光,只有雨、泥泞和永无止境的等待。”

欧阳江河解释,文学包括但不等于叙事,真正伟大的文学不讨好读者,不服从于消费性阅读的需要:“拉斯洛的作品没有小情小调,他将世界观和人类存在的悲喜剧编织进一字一句的推敲之中,通过深思熟虑和艰辛写作,呈现出铀一般干净、纯粹和具有极致能量的文学质地。”

在南京大学外国语学院教授、博导但汉松看来,拉斯洛不妥协、不迎合的文学姿态,在日趋娱乐化、碎片化的时代重申文学的严肃意义:文学不是娱乐,而是卡夫卡所说的“劈开内心冰海的斧头”。

“从思想层面来看,拉斯洛的作品展现了冷战前后一个国家转折巨变时期的‘末日彷徨感’;他笔下那些匈牙利小镇和农庄,也关乎全人类共通的经验与情感。文明的崩塌、信仰的失落和人性的脆弱,在今时今日特别是战争阴霾笼罩的欧洲,具有最深刻的预见性和集体共鸣。”但汉松对记者说。

而匈牙利只是一个人口不足千万的小国。极端的地方性与深刻的普遍性,成就了拉斯洛这一独特的“世界文学案例”。

“拉斯洛的创作植根于匈牙利语及其独特土壤,很像卡夫卡说的‘少数文学’,他使用的马扎尔语其实是欧洲的一个‘语言孤岛’,其独特的黏着句法结构和表达习惯,成就了他那标志性的迷宫般盘根错节的长句。这些句子并非单纯的炫技,而是承载匈牙利民族独特历史记忆和集体潜意识的文学容器。”但汉松说,“另一方面,他广泛借鉴世界文学的多元传统,他后期的创作体现了对东方文学、宗教和哲学的兴趣,他从地方性出发,抵达了世界文学所有重要的角落。”

立足当代中国文学的发展,著名作家、江苏省作协副主席鲁敏坦言从拉斯洛的作品中获益良多。

“我们的文学标准更重故事性和现实主义,这构成中国文学的宝贵品质和重要特色。但另一方面,中国文学在文本难度的开拓,对人类瞬间意识的极致捕捉方面——一如拉斯洛把种种细小的时刻放大到像大象、卡车一样弥漫胸腔和视野的程度——这种对文本难度的构建,对文学性的再开拓,值得我们认识和借鉴。”鲁敏说。

视苏州园林为“乐园”

从东方哲学汲取智慧

诺奖公布后,拉斯洛作为“中国迷”的形象迅速出圈。他推崇《道德经》,以中文名“好丘”致敬孔丘,更是诗人李白的超级粉丝,能背出李白的很多名篇。“你喜欢李白吗?”早年间拉斯洛来华时逢人就问,直到后来连他自己都觉得太“傻气”了。

拉斯洛为何热爱李白?“他认为李白拥有通天的才华,是对‘天人合一’‘天人感应’的绝妙阐释,李白的诗歌架起天地之间的桥梁,‘君不见黄河之水天上来’‘举杯邀明月,对饮成三人’等,把天上的物事接引到了地上。”欧阳江河说。

不同于老子将真实形象隐匿在《道德经》的玄语背后,李白的诗作中,诗仙的生命如此淋漓鲜活。“他那么疯狂那么浪漫,他像花一样把自己的生命‘开’出来,拉斯洛认为李白是全人类的孤例,把天、地、人、文完美地熔铸为一体。他专门重走了李白之路,想知道诗人是如何将周遭环绕的山川大地,化作对自身人性的表达和呈现——李白逝世千年以后,竟有一位匈牙利作家如此渴望超越时间,接收李白传递的神秘信息,这是中匈文化交流中一个多么精彩的故事啊。”欧阳江河动情地说。

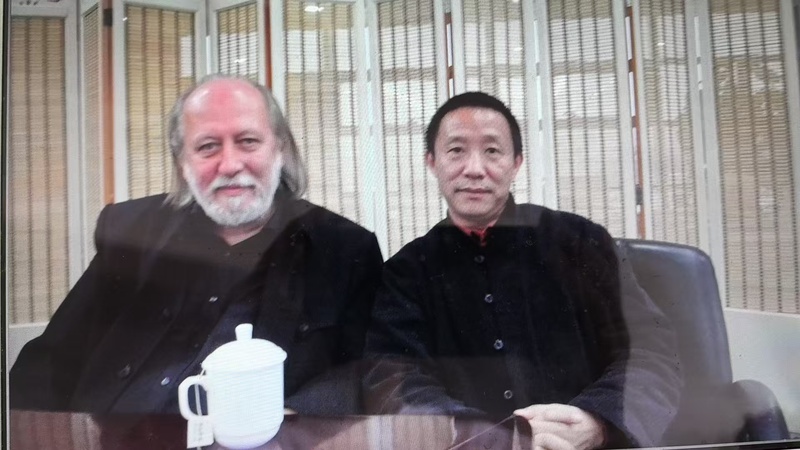

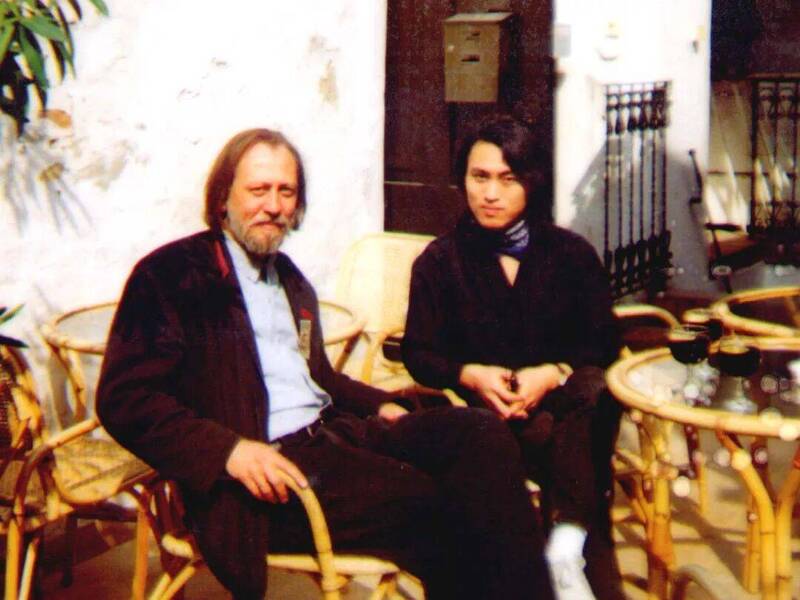

2002年,拉斯洛在中国诗人唐晓渡的建议下,走进苏州、南京、镇江等江苏城市。他在苏州访谈了著名诗人小海,赞叹苏州为“拥有世界上最美园林的城市”,对苏州园林保存之完好深感惊讶。

“拉斯洛在苏州待了5天,我们每天都见面,他准备了一大堆的问题,包括我如何在日常生活中体会古典诗歌,古典诗歌对当代诗人创作有怎样的影响。他对苏州园林很感兴趣,不停地问我关于造假山、铺鹅卵石和设计盆景方面的知识,以及园林是怎么借景的。我实在回答不了的,就找来园林管理方和园林工人,他和工人们聊了很久,边聊边用录音机录音,直到磁带录满——这么多年过去,他那干净纯粹的眼神,真诚专注的态度,仍深深刻在我的脑海中。”小海对记者说。

苏州园林叠山理水、咫尺乾坤的造园理念,是对“天人合一”的完美阐释。苏州纪行中,拉斯洛描绘了夕阳斜照时分,怡园“苍老宜人的温暖”“渐渐凝聚的宁静”。他踏上一条“寂静的小径”,感受这“不朽的造物”和“小小的乐园”。

在小海看来,拉斯洛对东方文化的迷恋植根于悠久的欧美文学传统。

“庞德等美国意象派诗人,拉斯洛的朋友‘垮掉派’诗人金斯伯格,以及雷克斯罗斯(他甚至取了个中国笔名叫王红公)、斯奈德等,他们都是中国文化的粉丝,从中汲取了新鲜陌生的营养,庞德甚至翻译了《论语》,成为《论语》英译史上的重要转折点。”小海说,“在他们看来,中国古代‘天人合一’的理念,人与自然和谐共生的生态思想,士大夫阶层对普通百姓的悲悯,构成了对西方现代化困境的烛照启示。拉斯洛认为,如果中国当代作家能够更好地梳理与传统的关系,也许可以写出更加优秀的作品来。”

中匈交流“花絮”不断

专家送上“攻读”锦囊

由于拉斯洛的获奖,一些中匈文化交流的“花絮”也在时光中显影,为文明互鉴写下生动注脚。

拉斯洛居然能够背出欧阳江河《玻璃工厂》(德文版)的精彩诗句,而译者是德国著名诗人、全球歌德学院总院长萨托留斯——也是欧阳江河的忠实粉丝。小海把23年前拉斯洛赠予的名片悉心保存至今,拉斯洛的夫人、汉学家多尔卡还曾通过邮件捎来拉斯洛的问候。鲁敏小说《此情无法投递》译至匈牙利,该书译者、匈中友好协会副主席余·艾丽卡,正是拉斯洛首个中译本(《撒旦探戈》)译者余泽民的夫人。

“拉斯洛获奖,其实我们更为泽民高兴,他拥有杰出的文学眼光,毕生投身于清苦而繁重的翻译事业——当今中西文化交流需要更多这样的‘青鸟’和‘桥梁’。”鲁敏说。

就在本月内,余泽民翻译的拉斯洛《温克海姆男爵返乡》将由江苏译林出版社出版。书中,男爵欠了一大笔赌债后回到匈牙利小城,市民们却以为他拥有巨额财富,由此引发无休止的流言蜚语、行骗和政治风波……

“《温克海姆男爵返乡》是2019年美国国家图书奖获奖作品,与《撒旦探戈》相比,它的基调不再是悲剧和挽歌,而是怪诞、讽刺与反讽,却依然充满了绝望——对拉斯洛而言,绝望是人类的基本生存状态。这部小说揭示了等待的脆弱无助、时间流逝、世事莫测,以及人类生存的残酷本质。”该书责编李玲慧说。

“有墙的奥斯维辛虽被烧毁,没有墙的奥斯维辛依旧存在。”拉斯洛小说集《仁慈的关系》评论区里,读者写道。而正如著名批评家哈罗德·布鲁姆所言,杰出的作品拥有“伟大的视域”,往往带来哲学上的消极性和绝望感。读者的成长,恰恰需要这种来自悲剧的净化。

不过,面对拉斯洛那充满冗长缠绕的句式、缺乏动人情节的作品,读者到底该怎么抉择?是打开还是放弃?

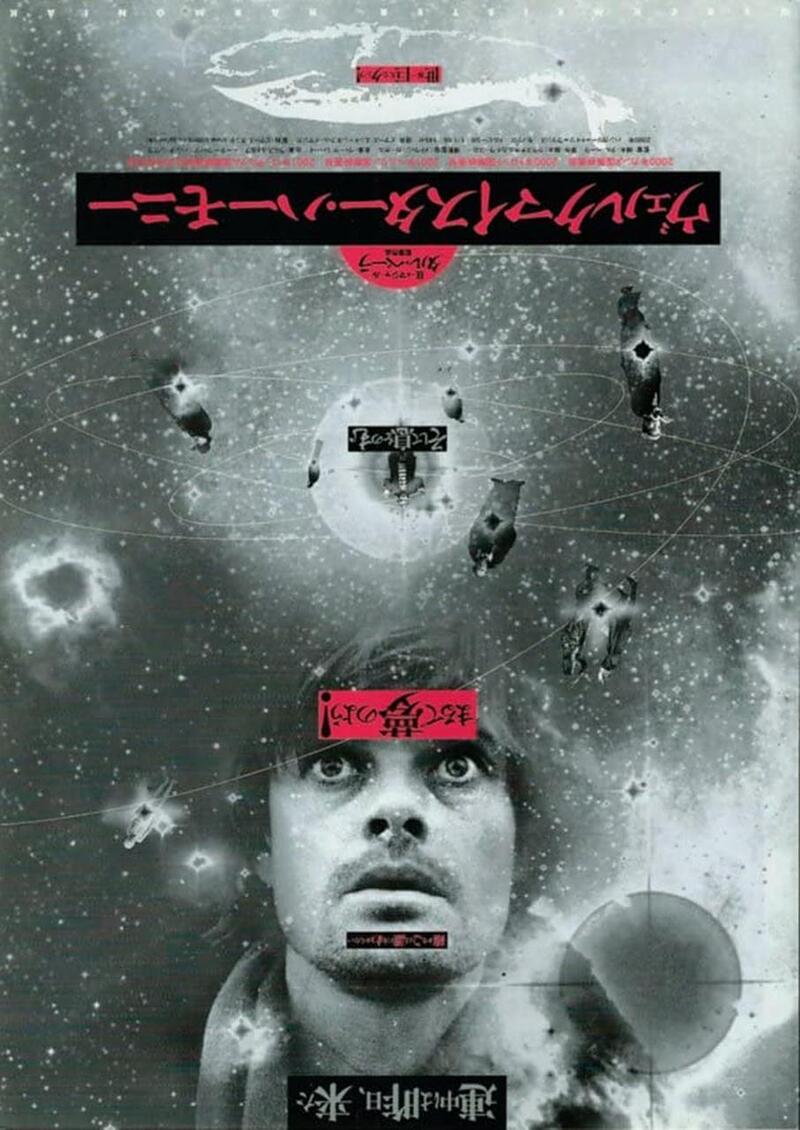

但汉松著有畅销书《以读攻读》,对拉斯洛,他也给出了一份“攻读”建议。“我强烈建议先去看他和导演贝拉·塔尔合作的那些艺术电影,在《鲸鱼马戏团》《都灵之马》中,原著语言的黏稠与蛇行,完美地转换成长镜头和光影,共同服务于一种深刻的哲学思考。”但汉松说,“先培养自己认真看完塔尔一个5分钟长镜头的耐心,当我们习惯于这种‘缓慢’的艺术,再回去读拉斯洛的原著,一定会有惊喜和启发——我们需要匍匐、浸淫,有十足坚韧的耐心,才能获得文学的意义。”

新华日报·交汇点记者 冯圆芳