“上世纪30年代,瑞士记者沃尔特·博斯哈德跋山涉水来到中国,成为第一位到访延安并采访毛泽东主席的欧洲记者。”

当地时间2025年10月10日,中共中央政治局委员、外交部长王毅在贝林佐纳出席瑞士联邦委员兼外长卡西斯举办的招待会时,提到了这样一位瑞士记者。

王毅说,当时外界对中国共产党有很多不实报道。博斯哈德结合在延安的亲身经历,指出中国的希望在延安,因为中国共产党是纪律与理想的结合。

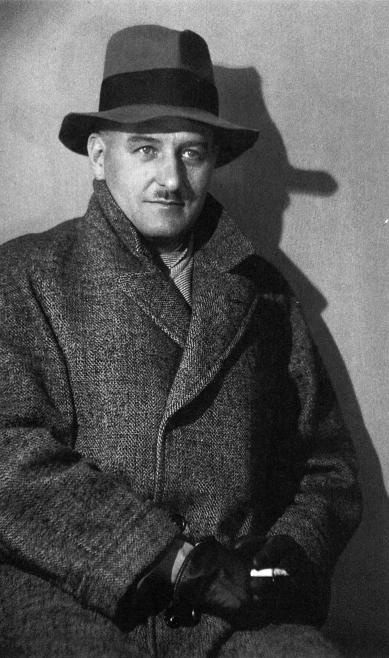

博斯哈德1892年出生于瑞士,是一名在摄影报道方面很有影响的记者。红军长征胜利后,以延安为中心的陕甘宁边区成为外国记者瞩目的焦点。1938年,经美国记者史沫莱特介绍,博斯哈德在汉口见到了周恩来同志。在周恩来和林伯渠安排下,他于5月份随八路军办事处的物资车队从西安前往延安。

“延安是中国红军总部的所在地,本报记者有幸作为第一位赴延安考察的欧洲记者,与一位美国同行(阿奇博尔德·斯蒂尔)共同报道了这次考察。”当年7月,《新苏黎世报》在刊登博斯哈德的长篇通讯时,在编者按中进行了着重介绍。

通过此次实地采访,博斯哈德真实感受到了延安生机勃勃的景象,这些都记录在了他拍摄的黑白影像纪录片《通往延安之旅》和《新苏黎世报》刊登的6篇报道中。

“视频时长21分49秒,是一部默片。以前我们看到的资料以文字和图片居多,而这部视频把延安的场景一下子就生动展现出来了。”复旦大学望道研究院常务副院长、马克思主义学院教授朱鸿召告诉记者。

视频用三分之一的时间记录了前往延安的场景。“因为路上太艰难了,又遇上了暴风雪,本来两天的路程整整花了六天,给博斯哈德留下的印象太深,所以他就记录了下来,而这也反映出青年学生到延安去的热情。”

在前往延安的路上,博斯哈德遇到一批又一批学生,他们是去延安抗大的。“他们决心步行走完这段路程,好为以后的游击战经受第一次考验。这些年轻人来自六个不同的地方,其中有四人是从法属印度支那来的。这个学生小队的队长曾在厦门上过海校,他说他在路上已有二十天了,希望能在两周以后走到延安。”

这段文字与埃德加·斯诺当时的描述很相似,也印证了当时青年学生表现出的革命信念。“战事开始以后,我走到一处地方,哪怕是最料不到的地方,总有那肋下夹着一本《西行漫记》的青年,问我怎么样去进延安的学校……”斯诺曾经这样写道。

透过这些写实的笔触,读者可以感受到延安对青年人的感召。“共产党点燃了许多中国青年的希望,他们纷纷涌向延安。”博斯哈德在文章中写道,“我们愈是接近‘红色首都’,背着行装徒步而来的青年人也愈来愈多,他们希望能够在八路军这里找到自己信仰的归宿。”

在延安,博斯哈德拍摄了中国人民抗日军政大学、陕北公学和鲁迅艺术学院的学员学习、生活的场景。

视频中,有的青年学员正拿着笔记本做记录,有的正在参加大合唱。朱鸿召告诉记者,视频中指挥大合唱的就是出生于朝鲜的作曲家郑律成,他后来于1939年创作了《八路军进行曲》。“他拍摄的视频里,人们脸上洋溢着笑容,有的学员面对镜头,虽然看上去有些羞涩腼腆,但是骨子里的自信却深深感染着博斯哈德。正像抗大校歌里所唱的那样:黄河之滨,集合着一群中华民族优秀的子孙……”

作为一名记者,博斯哈德对延安同行们的工作着墨不少。位于延安的清凉山曾是包括新华社在内的新闻出版机构所在地,博斯哈德在报道中描述了这里的场景:清凉山上,身穿军服的姑娘在清洗和挑选铅字,印制共产党杂志和张贴画;清凉山脚下,还有一座电台,电台的机器从一个不显眼的房屋里不时发出“嘀嘀嗒嗒”的响声。“这座电台同前线、同中国共产党的其他地区以及外界保持着经常的联系,为延安的一张日报搜集新闻。”

朱鸿召介绍说,此次延安之行,博斯哈德对毛泽东进行了采访,当时毛泽东正在写作《论持久战》,抗日民族统一战线已经形成。在三个小时的采访中,毛泽东回答了关于中日战争的走向、国共合作前景以及如何重新建设中国等问题。

“他的采访报道,向国际社会介绍了中国共产党和中国抗战的真实景象。透过这些文字和影像,我们可以感受到青年学生们的民族自豪感和昂扬向上的精神,而这也记录下了抗战的希望。”朱鸿召说。

新华日报·交汇点记者 卫鑫