10月12日,歌手周杰伦在社交平台发文,罕见谈到自己在演唱会中也会遭遇“无法控制的状况”,其中包括突如其来的恐慌发作,甚至可能影响上台。这一真诚分享,让“恐慌发作”这个容易被误解的心理现象,再次成为网友们关注和热议的话题。

“恐慌发作”是什么?可能是“惊恐发作”

“我这人,一到大赛前就发怵。”南京小伙鹏飞笑着挠了挠头,语气里带着点不好意思。作为单位足球队的一员,他每年都要代表集团征战系统内的比赛,这些年大大小小的赛场也跑过不少,可赛前的紧张劲儿却从没真正消失过。上场前总忍不住反复喝水,跑厕所的次数也变多,偶尔还会呼吸急促,脑子里甚至会冒出让人沮丧的念头:“要不这次就不踢了吧?”

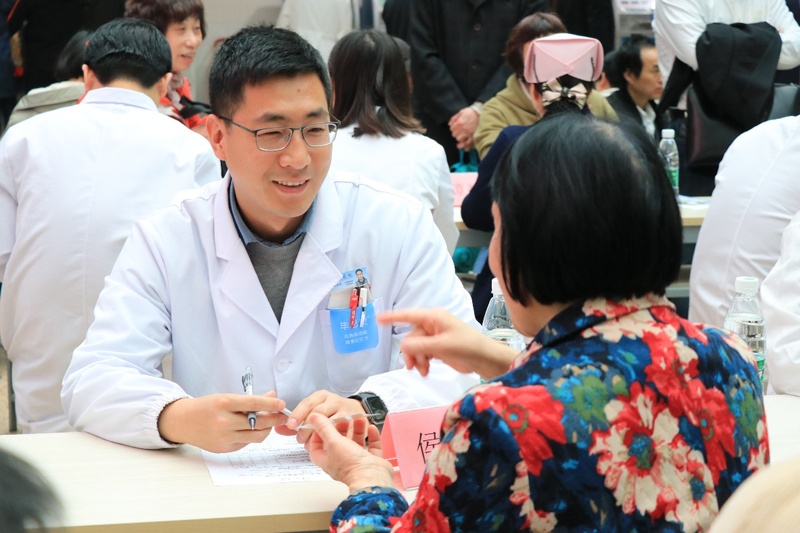

其实,像周杰伦与鹏飞这种情形,就是恐慌在捣乱。“恐慌发作在精神医学上称为‘惊恐发作’,是焦虑的急性发作。”东南大学附属中大医院心身医学科副主任医师侯正华解释道,这种发作并非“矫情”或“不够坚强”,而是一种突然袭来的身心应激反应,属于焦虑障碍的一种表现,强度远超普通的紧张情绪。

这种发作具有“突然性”和“失控感”两大核心特征,患者会在毫无预警的情况下突然陷入强烈恐惧,同时伴随明显的生理反应——心悸、出汗、全身颤抖是最常见症状,部分人还会出现呼吸困难、头晕、晕厥,甚至产生“濒死感”“要发疯了”“会猝死”的极端担忧。“南京市每天都有类似患者前往急诊就诊,他们常误以为自己是心脏病发作,但检查后发现心肺功能并无异常。”侯正华补充道。

值得注意的是,此类情况并非个例。侯正华提到,此前歌手陈奕迅也曾公开表示,自己在开演唱会时受焦虑困扰,需通过药物缓解。“这其实是慢性焦虑积累到一定程度的爆发。”他解释,慢性焦虑患者长期处于精神紧绷状态,一旦遇到压力触发点,就可能引发急性惊恐发作,“就像长期紧绷的橡皮筋,突然断裂时的冲击力”。

恐慌何时找上门?20至40岁中青年是主要高发人群

“恐慌发作并非随机发生,它有明确的高发人群和触发场景。”侯正华结合临床案例,梳理出几类关键诱因。

从人群来看,20岁至40岁的中青年是主要群体,其中不仅有周杰伦、陈奕迅这样的演艺工作者,普通职场人也占比不低。“这类人群普遍面临高强度压力,要么睡眠得不到保障,要么熬夜加班、依赖咖啡提神,长期透支身心,成为恐慌发作的‘易感人群’。”

从场景来看,特定环境也容易诱发恐慌发作。侯正华举例,不少患者会在密闭或高速移动的空间中出现症状,比如开车过隧道、行驶在高架上,或是乘坐地铁、高铁、飞机时。同时,躯体疾病与不良习惯也会推波助澜。侯正华举例,比如周杰伦,他长期受强直性脊柱炎困扰,慢性疼痛本身就会影响状态,加上演唱会需持续两小时以上,带伤上场时难免担心发挥失常,这种心理负担会增加恐慌风险。

此外,侯正华还提到,高血压、甲状腺疾病等基础病患者,或是长期饮用功能性饮料(含高咖啡因)的人,也更容易出现心慌、胸闷,进而诱发惊恐发作,“很多年轻人靠黑咖啡、奶茶提神,却忽视了咖啡因会加剧焦虑,还会导致失眠,进而造成恶性循环”。

如何科学应对?这份“三步指南”请收好

如何应对恐慌发作,侯正华给出了具体建议:“遇到恐慌发作别慌,掌握正确方法就能有效缓解,关键是分清‘自我调节’和‘必须就医’的边界。”

恐慌急性发作时,先做“呼吸急救”。首次遭遇惊恐发作时,多数人会误以为是心脏病,此时无需过度恐慌,可通过呼吸调节快速缓解。侯正华解释,恐慌发作时人容易“快而浅”地呼吸,导致二氧化碳过度排出,引发呼吸性碱中毒,出现口角发麻、手脚僵硬等症状。“这时可以找一个口罩戴上,或者用塑料薄膜袋套住口鼻呼吸,通过回收呼出的二氧化碳,快速改善碱中毒症状。”

若症状稍有缓解,还可尝试“478 呼吸法”:用鼻子缓慢吸气4秒,憋气7秒,再用嘴巴缓缓呼气8秒,重复5-6次。“这种深慢呼吸能激活迷走神经,帮助神经系统稳定,让情绪逐渐平复。”此外,肌肉放松法也能辅助——主动绷紧全身肌肉5秒,再慢慢放松 30 秒,配合呼吸重复几次,就能缓解身体的紧张感。

日常预防中,可从“调整生活方式”入手。侯正华建议,首先要减少咖啡因、酒精、尼古丁的摄入,避免饮用功能性饮料、过量咖啡或奶茶;其次要保证充足睡眠,避免长期熬夜、过度劳累。“像周杰伦等演艺工作者,可以适当降低工作强度,比如开一场演唱会后休息几天,避免‘连轴转’。”平时,进行规律的有氧运动和正念冥想也能起到预防作用。

出现这些信号,必须及时就医。若恐慌发作反复出现(如每月发作3次以上),或伴随持续失眠、情绪抑郁、对日常活动失去兴趣,甚至影响工作和生活,就需及时前往医院心身医学科或心理科就诊。

“医生会根据情况评估,必要时会开具备用药物,比如阿普唑仑、劳拉西泮,患者在预知可能发作的场景(如坐飞机、过隧道)前服用,能快速缓解症状。”侯正华强调,若同时存在强直性脊柱炎、高血压等基础病,需先控制好躯体疾病,“躯体不适会加重心理负担,只有身心状态同步调整,才能更好地预防恐慌发作”。

新华日报·交汇点记者 孙骏 罗鹏