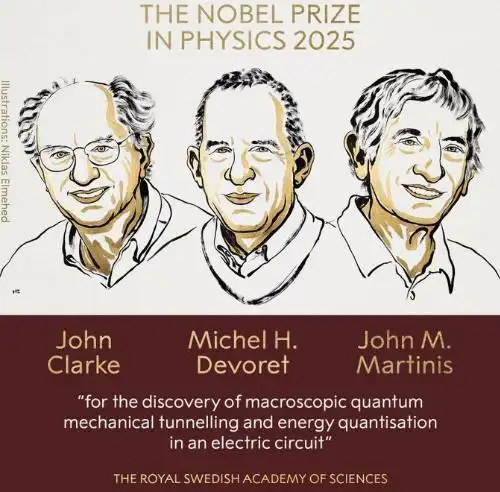

交汇点讯 北京时间6日17时45分,2025年度诺贝尔物理学奖揭晓。今年物理学奖授予约翰·克拉克、米歇尔·H·德沃雷、约翰·M·马蒂尼斯,以表彰他们发现电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化。

三位科学家的试验,让量子世界的奇特特性在宏观尺度上变得具体可感,这项成果将会如何改变我们的未来?新华日报·交汇点记者邀请南京大学电子科学与工程学院王华兵教授进行了解读。

这一观测“连接”了宏观世界与微观世界

现实世界里的我们,如果对着一面墙扔出一个乒乓球,它肯定会弹回来。如果这一切发生在微观世界,那么乒乓球有可能直接从墙壁里“穿”过去。这种表现被科学家们称为“量子隧穿”,微观世界里的粒子,有时会神秘的“穿过”障碍。

宏观和微观是两个世界,但今年诺贝尔物理学奖的三位获奖者却发现,在特殊设计的电路里,这种本来只存在于微观世界的“穿墙术”也能在肉眼可见的宏观世界出现。王华兵教授介绍,这便是三位科学家能够获奖的关键,他们的科研贡献在于:在由数十亿粒子构成的宏观超导电路中,同时观测到了“量子隧穿”与“能量量子化”两大核心量子特性,证明量子效应可突破微观限制,在宏观系统中显现。

要实现这一目标,需要特定的装置。1984年和1985年,约翰·克拉克、米歇尔·德沃雷和约翰·马蒂尼斯在加州大学伯克利分校进行了一系列实验。他们用两个超导体构建了一个电路,超导体是可以无电阻导电的元件。他们用一层完全不导电的薄材料将这些超导体分开,模拟出量子隧穿中的“屏障”——理论上,超导体中的电子无法穿过绝缘层,但量子力学预测了隧穿的可能性。然后,科学家们屏蔽干扰、维持极低温,精密控制了实验环境,开始观测电路中的初始状态。一开始,电路中并没有电压,但伴随着量子隧穿,系统中忽然出现了电压。这足以证明,电子通过“量子隧穿”突破了绝缘层,从零电压态跃迁到有电压态,如同“宏观电路穿过了无形的墙”。这便是科学家们观测“宏观量子隧穿”的过程。

获奖人来自同一课题组,是“导师+博士后+博士生”

量子不是“小玩意儿”,它在我们的电路中活着。通过这一观测,量子效应不再只是理论里的“玄学”,它可以被人类控制、设计、利用。这项研究,直接打通了从“经典物理”到“量子科技”的桥梁。

三位获奖科学家长期从事量子力学方面的超导研究,他们都来自同一个科研小组,还是“导师+博士后+博士生”的组合。1968年,约翰·克拉克在英国剑桥大学博士毕业后来到了美国加利福尼亚大学伯克利分校,成立了自己的研究小组,专门使用超导体和约瑟夫森结探索各种现象。到了20世纪80年代中期,米歇尔·德沃雷在巴黎获得博士学位后作为博士后研究员加入了约翰·克拉克的研究小组。该小组还包括博士生约翰·马蒂尼斯。他们一起承担了揭示宏观量子隧穿现象的挑战。这项工作需要大量的关注和精确度来保障实验装置免受所有可能影响它的干扰。他们成功地改进和测量了电路的所有性质,因而得以从细节上理解它。

“三位科学家的观测,从今天的视角来看是构成超导量子计算的基础。需要指出的是,超导量子计算不是量子计算的唯一手段,但由于其超低损耗、参数可灵活设计、制备工艺与现代半导体微加工可兼容等特性,迅速成为了量子计算机研究的主要物理系统之一。”王华兵表示,这一课题组的重大突破,让超导量子电路变为了可能。

量子效应不再是“玄学”,他们推动了量子技术革命

诺贝尔奖评审委员会对于三位科学家的观测予以了高度评价。评审委员会认为,他们让量子力学从不可见,变得可用。“现实世界”与“量子世界”的界限正在被打破,科学不只是冷冰冰的理论,它改变的,是我们能看见的未来。

有观点认为,今年诺贝尔物理学奖的三位获奖者不仅为物理学实验室带来了实际应用价值,更为人类从理论层面理解物理世界提供了全新的认知维度。后来,约翰·马蒂尼斯还将这一技术运用到量子计算机实验中。他精准利用了与其他两位获奖者共同验证的能量量子化现象。通过将具有量子化状态的电路作为信息承载单元(即量子比特),以最低能态和第一激发态分别代表“0”和“1”状态。超导量子电路技术正是当前构建未来量子计算机的重要探索路径之一。

在我们的生活中,“量子力学”正在多角度参与。如量子计算机可以秒解超级难题,而量子通信、量子传感器的诞生,更是让疾病监测、地震预测等变得更加高效与智能。记者了解到,南京大学在吴培亨院士的带领下,成立了超导电子学研究所,王华兵教授是现任所长。“利用超导约瑟夫森结做量子计算是研究所一个长期的重要研究方向,多位老师从事超导量子芯片及片上集成信号源等方面的研究,取得了一定的进展,这些基础研究成果,将会助力极低温量子科技。国内超导量子科技的研究如火如荼,而这些都离不开2025年的诺贝尔物理学奖,离不开长期的超导基础研究。”

新华日报·交汇点记者 杨频萍