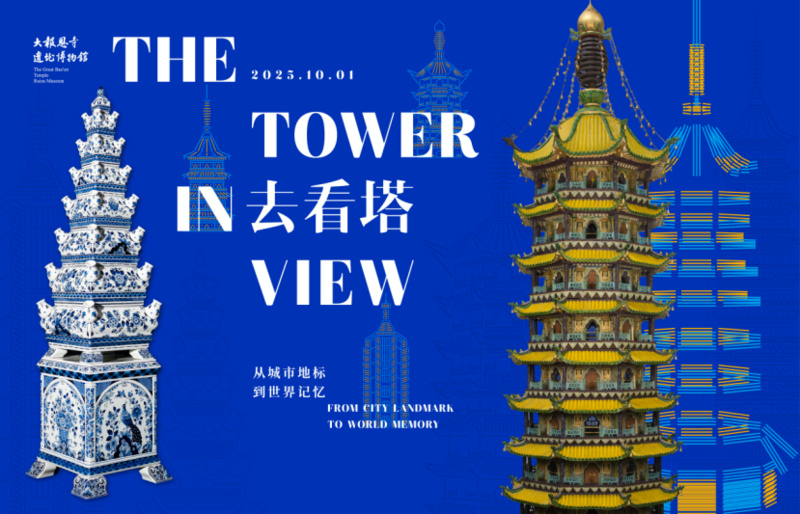

2025年是大报恩寺遗址博物馆开馆十周年。9月26日,博物馆举办“重回长干里”暨《去看塔:从城市地标到世界记忆》专题展特别活动,汇聚国际声音与公众参与,为十周年专题展预热。据悉,该专题展将于10月1日正式启幕,是首个系统性呈现中西视角下大报恩寺琉璃塔形象的展览。

大报恩寺琉璃塔建成于1428年,曾是南京城市地标、西方世界代表性“中国符号”,1856年毁于战火后,其影像、碎片仍成为中西文明交流互鉴的象征。此次专题展得到全球7个国家、26家机构支持,汇聚百余件展品,多件珍稀藏品为首次在国内展出。

展览地点:大报恩寺遗址博物馆特展馆

展览时间:2025年10月1日开展

当建筑不再存在,遗址还有什么价值?

本次展览的出发点,正源于琉璃塔毁灭后的追问。“琉璃塔虽已消失,但它作为文明的记忆与城市精神的符号,仍能激活公众的集体记忆。我们希望通过系统性梳理与再现,让观众重新感知琉璃塔的历史与价值,推动社会共同保护与传承。”大报恩寺遗址博物馆馆长王文溪介绍道。

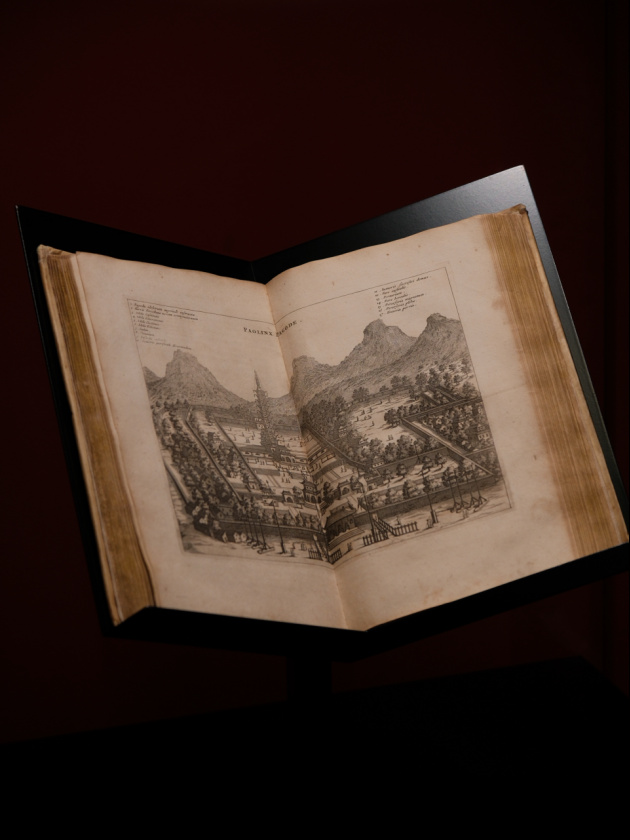

大报恩寺琉璃塔建成后,被无数次地吟咏、描绘、传颂。17世纪,荷兰旅行家约翰·尼霍夫的插图使西方人第一次直观地“看到”琉璃塔,从此“南京瓷塔”的美名在西方广为流传,成为“中国风”浪潮中不可或缺的重要元素。

1856年琉璃塔被毁之后,其形象从“举世奇观”转变为难以忘却的“文明记忆”。2015年,在各界的共同努力下,大报恩寺遗址公园及博物馆建成开放,以文化遗产的形态被长久保护,永续传奇。时至今日,其形象已成为经典符号,不断被研究、使用、传播与创新。

《去看塔——从城市地标到世界记忆》专题展览,通过回溯琉璃塔数百年来被不断“观看—描绘—再创”的历程,揭示其从城市地标逐渐演变为全球文化符号的关键轨迹。展览分为五大篇章:

“序章:重返历史现场”以1871年拍摄的遗址影像开篇,带领观众直面琉璃塔的消逝与留痕。“第一章:琉璃塔影”回望建造初衷,以原塔构件与流散海外的琉璃碎片影像,还原了永乐时期宝塔的建筑风貌与工艺细节。“第二章:永恒地标”聚焦一座中国宝塔,从南京到世界的全球旅程。“第三章:世纪巡礼”讲述获大奖的琉璃宝塔模型首次归乡,续写着一座塔跨越世纪的记忆与传奇。“第四章:记忆生花”展现从历史走向当代,大报恩寺塔依然“生长”的故事与记忆。

展陈部负责人邱琳婉说:“尽管这座伟大的建筑消散在了战火里,但它的故事、精神和对后世的启迪永不磨灭。”

多件珍宝齐聚,见证中西文明对话

大报恩寺琉璃塔的遗存与记忆散落于世界各地。此次展览集中呈现了海内外百余件琉璃塔相关文物、文献、影像、高清数字图像、数字艺术装置。

其中,最受瞩目的展品是“漂泊”110年后首次归乡的大报恩寺琉璃塔模型。它由上海土山湾孤儿工艺院制作,1915年在“巴拿马—太平洋”万国博览会上荣获最高荣誉“甲等大奖章”,博览会后被美国菲尔德自然史博物馆收藏,直到2024年新加坡亚洲文明博物馆特展中再次现身。

美国菲尔德自然史博物馆的丹尼尔表示:“这座塔模型1915年在世界舞台上给人们留下了深刻印象,这可能是许多西方人第一次接触中国建筑的机会。如今它来到了最适合展出的地方,在这里将得到最大化的欣赏。”新加坡亚洲文明博物馆高级研究员林家铭带来了相关研究成果,强调该模型在中西文化交流史上的价值:“这不仅是一件展品的回归,更是一次跨越国界、跨越时间的文化合作案例。”

同样来自海外的代尔夫特郁金香花瓶,以“南京瓷塔”为灵感造型,是中西文明互鉴的产物,常被作为外交礼品文化交流的象征。荷兰皇家代尔夫特蓝陶厂在致函中写道:“我们为与中国的长期联系感到自豪。希望大报恩塔与代尔夫特花瓶的相遇,能让这份连接更加牢固。”

从旁观者到参与者,历史“触手可及”

本次展览既有实物文物的直观呈现,也有数字交互与影像的创新融合,为观众打造了一场可参与、可感知的沉浸式文化体验,让琉璃塔的形象在多元互动中变得生动可触。

大英博物馆、大都会艺术博物馆等机构提供的琉璃碎片高清数字图像,使流散海外的遗存在虚拟空间中“重聚”,让观众直观感受到琉璃塔曾经的风貌和精美工艺。

走进“琉璃塔影”展区,一方来自南京博物院的明代释迦摩尼佛塔砖,不仅让观众直面真实遗构的厚重,还能借助数字光影“走入”永乐时期塔内,身临其境般体验“每层布地以金,四壁皆方尺小释像”的历史场景。

“谁的过去”展区特别设置的老式幻灯机,则让观众亲手轮播底片影像,将一段段老城南生活印记投射在墙面,体验琉璃塔与城市记忆交织的延续。

从记忆到行动,创新中守护文化根脉

本次展览不仅是对琉璃塔历史的回溯,也是一场文化遗产保护与传承的实践行动。

首届“永不消失的遗产”全球创客大赛的获奖作品《记忆生花》《叩今铃·见古风》《禅韵南都》首次落地展出。《记忆生花》主创李昱莹表示:“每个时代都用最好的方式去建造大报恩塔,而我们这一代,希望用数字创意让它继续生长。”这些作品通过数字技术赋予琉璃塔全新的展示语境,生动展现了青年一代在遗产保护中的创新表达。

公众和机构的多元参与也共同发挥作用。老城南居民捐赠的家书与共创的口述影像,延续了塔与城“过去的记忆”;航天晨光股份有限公司复刻的承露盘,则把百年前的守护化为今日的传承:“1887年,我们的前身金陵机器制造局曾建高台保护原物;今天我们用复刻让遗存重现,这是两代‘晨光人’对文化遗产的接力传承。”

在26日的活动现场,博物馆举行了“重回长干里·捐赠仪式”,向参与琉璃塔相关文物捐赠的市民颁发证书。展览集中呈现的“重回长干里”全球文物征集的阶段性成果,成为公众参与文化遗产保护的珍贵见证。展览同期还发布了“重回长干里·古今同框”摄影倡议,号召社会公众记录遗址与城市的影像,共同守护文明记忆。

大报恩寺琉璃塔承载着一个时代的故事和城市的记忆。本次展览通过国际合作、公众共建与青年创意,希望让文化遗产在新时代焕发新生,从南京走向世界,共同延续这份人类的精神财富。

新华日报·交汇点记者 陈洁