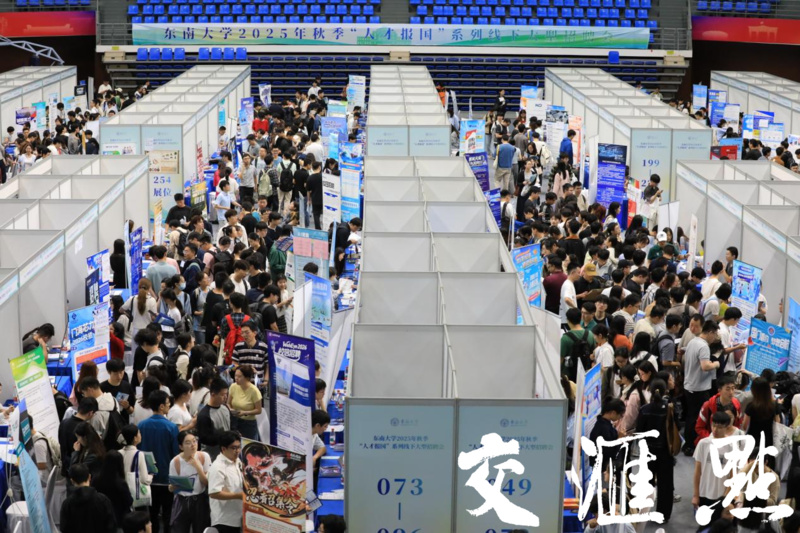

“硕士30w+,博士40w+”“三猫两狗,带薪撸宠”“研发投入累计16亿元”……9月25日,东南大学2025年秋季“人才报国”大型线下招聘会人流如织。560余家用人单位招才引才“各显神通”,4.8万余个岗位虚位以待。作为东南大学今年规模最大的招聘会,这里也成为观察就业市场风向标的窗口。

“AI热潮”继续,企业跨界“吸纳”算法人才

记者在招聘会现场发现,新一代信息技术、人工智能、机器人等新兴领域的岗位数量明显增加,“AI热潮”在秋招市场中热度不减。

“根据市场需求的变化,我们每年都会带来一些新的岗位,今年我们新增的是AI算法方向的岗位,同时也期待智能制造领域人才的加入。”海信集团校园招聘人力资源王舒宁告诉记者,对于符合企业需求的人才,集团并不会在招聘人数和薪资待遇上设限。“我们会通过导师一对一带徒的方式,帮助校招生在1—3年的时间里迅速进入相关岗位。根据岗位的匹配程度以及学生的综合能力情况,我们会做对应的薪酬匹配。”

招聘会上,一些与人工智能并非直接相关的企业,也纷纷挂出了AI相关岗位。其中,一家名为“超级灵魂人工智能研究院”的易拉宝吸引了记者的注意,该研究院致力于建立“拟人认知”能力,以模拟人脑思维逻辑的类脑算法为主要研发方向,其招聘岗位包括人工智能研究员、算法工程师、机器人视觉工程师等。据悉,该研究院成立于2020年,隶属于生物制药起家浙江我武生物科技股份有限公司,而这项部署工作也是该企业对未来前沿领域的重要布局。

在机器人赛道,新锐企业同样求贤若渴。无锡泉智博科技有限公司副总经理江微杰介绍,公司专注于机器人一体化关节的研发与制造,目前最急需电机、结构和嵌入式开发人才。作为一家2023年才成立的年轻公司,该企业不久前刚刚完成连续两轮过亿元融资,急需新鲜血液的加入。“我们团队平均年龄在20多岁,因此对年轻人的包容性更好,更看重学生在校期间是否有‘从0到1’的项目经历和综合实践能力。”

“漂亮简历”遭“灵魂拷问”,实战能力更受关注

走访中,多位负责人不约而同地提及,如今的学生普遍更重视实践,拥有项目经验的毕业生比例明显提高。现场求职者陈同学向记者展示了他的简历,只见实践经历一栏密密麻麻列了四个项目,其中有的已接近产业化,有的取得相关领域奖项。“但刚刚面试官问得很细,要不是提前准备过,有些还真回答不上来。”

然而,在技术岗位领跑的秋招市场中,一份漂亮的简历和项目列表仅是“入场券”。企业面试官正愈发深入地考察求职者在项目中的实际贡献与解决具体问题的能力。

“我本科毕业的时候就了解过当年的招聘市场,今年研究生毕业亲身投入求职,才真切感受到用人单位的需求更加聚焦,要求也更高。”东南大学信息科学与工程学院毕业生周昱阳观察到,“简历海投”虽是普遍策略,但由此带来的多轮面试也推高了企业的筛选标准。“尤其在电子信息行业,面试官格外关注项目经验是否与真实工程场景衔接。”

北京四维纵横数据技术有限公司运营总监王女士也表示:“相比于‘死磕’学生的简历内容,我们在选人阶段更关注学生的学习和解决新问题的能力。面试中,我们可能会交给求职者一项全新的任务,例如让学C语言的人尝试JAVA题目等,重点考察求职人接受新事物的能力。”

采访中,记者发现不少求职者也早早开始培养自己的复合能力,为未来求职打下基础。材料与化工专业的应届硕士研究生章思逸在读研阶段主动选择参与了与半导体相关的实践项目,这个经历也让他在择业时收获不少半导体企业抛来的橄榄枝。“我认为半导体领域未来10年还有很大发展前景,因此我也提前进行了规划,给自己多一种选择。”

主动提升就业价值,即战力、学习力缺一不可

“产业变革潮涌不息,其实就业市场的机会永远都在,关键在于求职者是否能真正把握。”招聘会现场,一位低空经济企业招聘负责人如是说。而不少企业也表示,相比于往年的“招进来再培养”策略,他们更倾向于兼具“即战力”和“成长潜力”的复合型人才,这也构成了当前技术人才招聘市场的显著特征。

市场瞬息万变,企业的发展方向也在快速迭代,这意味着对人才的专业度和学习能力提出了更高要求。企业不再仅仅是为某个既定岗位寻找一个“螺丝钉”,更是为未来的创新与突破储备核心力量。正如南京诺唯赞生物科技股份有限公司招聘专员王先生所言:“公司基本上每隔两三年就会有一个新的事业部成立,而今年新开拓的岗位是神经学、脑科学和肿瘤相关方向,主要招收相关领域的博士生。”

“这个时代的变化很迅速,不确定性也在增加,因此用过去的方式做事情,未必能复制过去的成功。”一位负责人道出了许多企业的共同心声,而她的建议是,不要陷入求职焦虑,而要尽早培养一项或多项本专业之外的能力,同时学会利用社交媒体、人工智能来开拓自己的思维和视野。“我们鼓励学生提前进入求职准备,当面试次数积累到一定程度时,你就能做到‘开箱即用’了。”

对此,东南大学党委学工部部长、学生处处长曲栩也建议毕业生,应尽早明确个人职业规划,将自身优势与国家战略、行业需求紧密结合。“学生可以从个人与国家需求中找到一个合理的结合点,来更好地提升自己的就业价值。”

新华日报·交汇点记者 谢诗涵/文 刘莉/图

视频 谢诗涵