编者按:从活态传承的手艺人,到“逆袭”人生的自强者,再到乡村振兴的领头雁……在我们周围,活跃着很多个体工商户。“秤砣虽小压千斤”,个体工商户是江苏经济“基本盘中的基本盘”。

即日起,新华日报·交汇点新闻客户端联合省私营个体经济协会推出“了不起的小店”创新记系列报道,展示个体工商户如何在市场竞争中不断探索创新,走出一条与小店共同成长的奋斗故事,也展现江苏扶持“小个体”迸发“大能量”的“暖心”举措。

9月21日,记者走进泰兴市中南世纪城里的一间工作室,映入眼帘的是整齐排列的高档待修衣物和已完工衣物,工作台上还放置着直播设备。台灯下,手艺人目光如炬,手腕翻飞间,细如牛毛的针在布料上轻盈穿梭。

这门技艺叫精工织补,早在古时便存在,讲究“天衣无缝”——要仿照织物的经纬线,将破洞“复原”。“像最近主要修补的是高定西服的破洞,因其面料特殊,客户要求高、时间紧,我采用精工织补技术里的挖丝织补法和两面光织补法,程序繁琐、技术难点大,却能织补得不露痕迹。”工作室的主人张冬梅一边展示修复成品,一边忙着微信回复客户消息。

“一旦遇到‘疑难杂症’,找小张师傅准没错。”店里一位老顾客告诉记者,今年年初,自己的一条巴宝莉围巾被烟花烫坏了,年都没过好,经过小张的“妙手回春”后,围巾有了“新生命”,像这样的例子数不胜数。在当地的织补“江湖”中,张冬梅工作室早已是一块金字招牌,每日慕名而来的顾客络绎不绝。

谈及工作室里的“宝藏”,张冬梅眼中闪烁着对传统技艺的敬畏与对技术创新的热忱。“这些老物件见证我的成长,都是专门搜集来的绝版织补布料,还有刊载全国知名织补师新闻的老报纸,在那个资料匮乏的年代显得尤为珍贵。”

时针拨回1998年,为了生计,一心想学织补的张冬梅来到上海老日昇织补店。补1平方厘米的破洞,需要连续工作几个小时,这让很多同期的学徒半路打起了退堂鼓,而张冬梅铁了心要学出名堂,老师让练习一遍的,她就练三遍四遍。2000年初,张冬梅开起了自己的织补店——“小张织补”。

“同龄人下班后去唱歌逛街,我就喜欢窝在15平方米的小店里,像着了魔般钻研技术。”张冬梅回忆,只要市面上新出高档面料或冷僻花纹,总会第一时间买样品回家,琢磨出花纹的组织原理,穿针引线,排纬织经,解锁一个个复杂纹路。

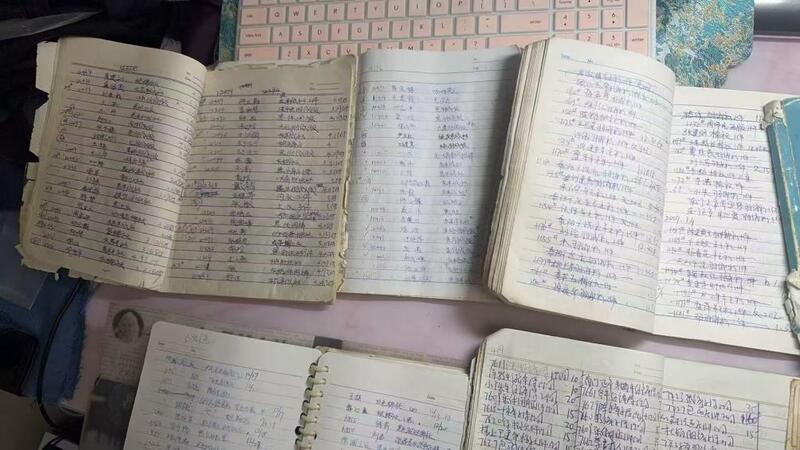

“小娟,棉袄,55号”“阿涛,针织衫,58号”……在张冬梅的工具盒旁,躺着几本泛黄的工作簿,里面记录着她从业以来的每一笔订单。斑驳的书页和一个个钩号,无声诉说着她技艺精进的历程。

“修复的不只是衣服,更是回忆和情感。每件衣服背后都‘藏’着一段独特的回忆。”在张冬梅的记忆里,有一位印象深刻的客人。云南客户马先生寄来一件被烘坏的羽绒服,这是他妻子生前买给他的。经过努力,她将羽绒服恢复成了原样,收到衣服后的马先生专程打电话道谢。“这种认可让我特别有成就感,看到旧衣服在自己手中重焕生机,让我对织补事业充满动力。”

一针一线,织就的是衣物的重生,更是文化的传承。2020年,张冬梅推出“在线学织补”直播课程,短短数月,圈粉近十万人。“去年,我和业界同行创立精工织补非遗直播联盟,只有搭上网络的新时代快车,才能让更多新生代了解并加入这个行业,传统技艺才不会消失。”张冬梅为精工织补技艺申请了非遗,优化南北方织补技术差异,推动中国织补技艺蜚声海外。

近年来,张冬梅的工作室培养全国各地徒弟近200名,培训260多名精工织补爱好者。徒弟们依靠这门手艺生存,实现了带娃和工作两不误,有的人因此摘掉了贫困帽子,且多名徒弟在全国职业技能大赛和省级职业技能赛上分别获奖,还为15名泰兴残疾妇女提供了就业技能,助力脱贫致富。

张冬梅透露,刚刚学成上手的徒弟一天最低有两百元收入,经验丰富些的弟子在旺季月收入两三万元,“希望让更多普通人知道:只要用心做事,平凡人也可以不平凡”。

26年的坚持,张冬梅织补岁月万千温情。她先后获全国洗染业技术能手、第十届全国洗染业职业技能赛衣物织补比赛亚军、江苏省乡土人才大师工作室领办人、“泰州工匠”、泰州市劳动模范等荣誉称号,用千万根丝线“缝”出新时代手艺人的梦想,为非遗传承点亮希望之光。

新华日报·交汇点记者 万晨