交汇点讯 “医生叔叔,我想回家搭积木!”9月22日,在南京市儿童医院心胸外科重症监护室里,5岁的小妮(化名)拉着护士长张晨的手轻声说出的这句话,让在场医护人员倍感欣慰。

一个月前,体重仅13公斤、罹患限制型心肌病并处于终末期心力衰竭的小妮,成功接受了儿童型全植入双心室人工心脏手术。如今她已能独立行走,顺利进入心脏移植等待期。这场跨越生死的救治,刷新了全球最小年龄、最低体重儿童型人工心脏植入纪录,标志着我国终末期儿童心衰治疗实现了新的突破。

小妮来自苏北地区,3年前因反复咳嗽、腹胀被确诊为限制型心肌病——一种发病率仅百万分之一的罕见病。南京市儿童医院名誉院长、心脏中心主任莫绪明教授介绍,与常见的扩张型心肌病不同,限制型心肌病患者的心脏室壁异常僵硬,心室舒张功能严重受损,极易引发肺动脉高压和心源性肝硬化。

3年来,小妮频繁往返医院,依靠大量药物艰难维系生命。今年7月,她的病情急剧恶化:腹胀如鼓,大量腹水导致呼吸困难和行动不便,心脏超声显示左室舒张末期内径仅26毫米,远低于同龄正常值,双心房显著扩大,下腔静脉极度增宽,右心肝脏严重瘀滞,腹腔积液深达11厘米,尽管使用大剂量利尿剂,尿量仍极少,心衰指标BNP远超危险阈值,生命垂危。

“传统治疗已无力回天,只有心脏移植才能救命。但5岁幼儿的供体极其稀缺,小妮等待一年仍无结果,孩子随时可能因心源性休克离世。在成人患者中,左心辅助装置可为病人提供等待时机,但对于低龄、低体重儿童,没有合适的心室辅助装置,尤其在植入式双心辅助方面,国际上尚无成功先例。”莫绪明教授坦言。尽快植入人工心脏,成为小妮“与时间赛跑”的唯一希望。

据莫绪明教授介绍,双心辅助技术不是单心辅助“1+1”的简单叠加。“双心是互相协同的精密系统,左心负责将血液输送全身,右心则将血液送至肺部进入循环。在心脏密闭的连续循环中,左心泵出多少血液,右心就要送去多少,需要保持精确平衡。儿童的心脏每分钟要跳100次以上,哪怕0.1毫升的误差,长期累积都会造成严重后果。”

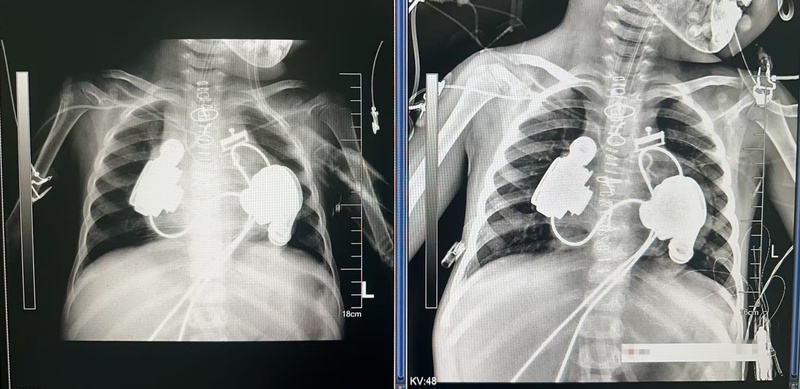

对于5岁患儿而言,植入人工心脏面临的挑战更为严峻:小妮的心腔狭小,传统成人装置无法适配;右心严重瘀滞,需精准平衡左右心流量;主动脉直径仅13毫米,不足成人的一半,吻合口稍窄就可能引发一系列并发症。为此,莫绪明教授团队联合天津泰达国际心血管病医院刘晓程教授团队,基于小妮的影像学数据1比1打印胸腔模型,反复模拟手术路径,最终选用最新的儿童型磁悬浮心室辅助装置,单泵重量仅约70克。

8月20日,多学科团队历经9小时完成手术。当“人工双心”成功启动的那一刻,小妮的心脏终于获得了有力“帮手”。手术成功只是第一步,术后围术期监护更是对儿童重症救治能力的考验。南京市儿童医院升级“南儿模式”,首次在国际上推出儿童型“人工双心”植入“5S综合管理体系”,涵盖快速康复、安全抗凝、症状预警、营养支持、心理干预五大方面,并启动全院多学科(MDT)共同参与,为小妮的康复全程保驾护航。

小妮术后36小时拔除气管插管,术后一周不仅能正常进食,还能独立完成50米行走训练,小脸也逐渐红润起来。目前,经过一个月的综合治疗和精心护理,小妮的心肺功能平稳恢复,即将进入下一阶段的治疗。小妮的父亲在采访中哽咽道:“之前查过资料,这种病活不过6岁,现在有希望了,很感谢医院,感谢团队。”

此次手术不仅是全球首例植入式儿童型双心室人工心脏成功案例,其装置也由我国自主研发。同时,莫绪明教授指出,儿童型、植入型人工心脏的广泛应用未来有望推动成人装置的优化。

此次手术的成功实施,充分体现了我国多中心团队协作在儿童极危重复杂心脏病例救治过程中的高水平诊疗能力,标志着中国在儿童终末期心脏病救治领域正逐步迈向“年龄无禁区、病种全覆盖”的目标。

南京市儿童医院心脏中心已成为国内少数同时掌握ECMO辅助、单双心室辅助、心脏移植三大核心技术的医学中心。“下一步我们将向3岁以下婴幼儿人工心脏植入发起挑战,为全球儿童心脏病治疗树立新标杆。”莫绪明教授表示。

新华日报·交汇点记者 王甜 实习生 王雨婷

视频 蔡亮